« La prison militaire de Paris face à la débâcle de juin 1940 » (FMSH)

Par Jacky Tronel | samedi 1 mars 2014 | Catégorie : Dernières parutions, RECHERCHES | 2 commentaires

Maison d’arrêt de la Santé (Paris 14e) en septembre 1939,

annexe de la prison militaire de Paris, © Lapi / Roger Viollet.

Ces dernières années, les camps d’internement ont donné lieu à de nombreuses recherches et publications. Il en va différemment des prisons militaires pour lesquelles le champ d’investigation reste pratiquement inexploré. Nous nous intéresserons ici à la Prison militaire de Paris – connue également sous le nom de prison du Cherche-Midi – de ses origines replacées dans le contexte de la réforme pénitentiaire initiée par les philanthropes à sa dissolution survenue le 30 novembre 1947. L’essentiel de l’étude porte sur les mois de juin à novembre 1940 qui voient l’institution quitter ses murs et se replier vers le sud, jusqu’au camp de Gurs, pour finalement s’établir à Mauzac, en Dordogne.

Origines et administration de la prison du Cherche-Midi

Les lois du 29 octobre 1790 et du 10 juillet 1791 établissent des prisons militaires séparées des prisons civiles. En 1832, le maréchal Soult charge l’avocat Gabriel de Chénier, chef de bureau de la justice militaire, d’examiner ce qui pourrait être fait pour améliorer les prisons militaires françaises en s’inspirant du modèle pénitentiaire américain. Sur le plan de l’encellulement, deux pratiques s’opposent : le système auburnien, d’une part, du nom de la prison d’Auburn (New York), qui combine le travail en commun et en silence pendant le jour avec la solitude en cellule pendant la nuit – modèle défendu par les philanthropes Benjamin Appert, Charles Lucas et quelques autres – et le système pennsylvanien ou philadelphien, d’autre part, qui prévoit l’isolement absolu de jour comme de nuit et le travail dans la cellule. Ce régime a les faveurs d’Alexis de Tocqueville. Il est inspiré par les théologiens Quakers qui pensaient pouvoir imposer au détenu une introspection morale d’où jaillirait la rédemption, puis l’amendement. C’est le système de type auburnien qui l’emporte. L’ordonnance royale du 3 décembre 1832 le rend applicable aux militaires condamnés à l’emprisonnement.

Au milieu du XIXe siècle, la place de Paris compte deux prisons militaires : la prison de l’Abbaye, à Saint-Germain-des-Prés, et la maison de justice de l’hôtel des Conseils de guerre de la rue du Cherche-Midi, au n° 37. Le 30 décembre 1851, la maison militaire d’arrêt et de correction ouvre ses portes au n° 38, situé juste en face. Elle est destinée à remplacer la prison de l’Abbaye.

La recherche des origines du lieu nous conduit sous l’Ancien Régime. En 1688, Louis XIV remet à la communauté du Bon Pasteur un immeuble confisqué au calviniste Léonard Laudouin, rue du Cherche-Midi. Le couvent ainsi créé a pour vocation d’accueillir « des filles libertines, touchées de repentir et désireuses de se donner entièrement à Dieu ». Après la Révolution, la maison du Bon Pasteur, sécularisée, devient la propriété du ministère de la Guerre. L’ancien couvent sert tour à tour de magasin aux effets de campement de la garnison de Paris, d’atelier de réparation de l’habillement des troupes et de dépôt des subsistances. En 1847, les bâtiments sont rasés pour laisser place à une prison cellulaire conçue pour deux cents détenus. En 1858, Léon Vidal, inspecteur général des prisons de l’Empire, vante « la perfection pénitentiaire de la maison de correction ». L’objectif que poursuit la Justice militaire est double : « Il fallait punir et améliorer, frapper et en même temps corriger, afin que le condamné sortît du purgatoire pénitentiaire lavé de son délit, purifié de sa souillure morale, et rendu digne de rentrer sous les drapeaux ».

Le 15 mars 1931, un contrôleur de l’administration militaire du nom de Macherat rédige un rapport d’inspection duquel il ressort que la prison a bien mal vieilli. Il observe que les dimensions des cellules « sont à peine supérieures aux minima fixés par l’instruction relative aux établissements pénitentiaires militaires du 9 novembre 1923 », soit 2,50 m de long sur 1,75 m de large. Macherat propose le déplacement du Cherche-Midi en raison du voisinage des immeubles de l’agence de la Banque de France et de l’hôtel Lutetia, difficilement compatible avec la présence d’une prison.

En 1932, le chef d’état-major de la région militaire de Paris rédige une Note sur la défense de la Région parisienne contre l’ennemi intérieur en temps de guerre. Le général Voiriot préconise la mise en place d’un dispositif contre-révolutionnaire s’appuyant sur la création d’un « îlot central, véritable citadelle de l’agglomération parisienne renfermant les ministères de la Guerre, l’Hôtel de Ville, la Banque de France, le Central des PTT, de la DAT, le poste de TSF de la Tour Eiffel, la Manutention de Tokio [Manutention militaire du quai de Billy], la Prison du Cherche-Midi… avec en son milieu un réduit comprenant les Invalides et l’École militaire », puis d’un « îlot annexe englobant les importants établissements militaires de la place de Vincennes, les forts et ouvrages de 1re et 2e lignes ». Dans sa stratégie de défense de la région parisienne, le général prévoit l’évacuation de la prison du Cherche-Midi afin d’y installer l’appareil judiciaire militaire constitué d’une juridiction spéciale rapide. Pour justifier ce choix, Voiriot fait référence à la Commune. Il rappelle qu’« en 1871 il y eut plus de 35 000 justiciables des Conseils de Guerre [nécessitant la création de] 24 tribunaux militaires qui fonctionnèrent pendant 4 ans ». Affaire classée, sans suite…

En septembre 1938, le ministère de la Justice prévoit le transfert « sur les prisons de Fresnes », dès les premiers jours de la mobilisation générale, de l’effectif des maisons d’arrêt de la Santé et de la Petite Roquette, afin qu’elles puissent « recevoir des prévenus pour le compte du Tribunal militaire de la Région de Paris ». Le 8 septembre 1939, en raison d’arrestations toujours plus nombreuses, la maison d’arrêt de la Santé est réquisitionnée et devient, de fait, l’annexe du Cherche-Midi. L’autorité militaire dispose ainsi de 1 040 cellules supplémentaires « dont un grand nombre peuvent, en cas de nécessité, être triplées ». Sur les registres d’écrou apparaît la mention : « Militaires détenus à titre de passagers à la prison civile La Santé ».

C’est l’offensive allemande de juin 1940 qui provoque le « repliement », au sud de la Loire. L’évacuation des prisons du Cherche-Midi et de la Santé a lieu le 10 juin, quatre jours seulement avant que les troupes de la Wehrmacht ne pénètrent dans Paris. À la différence des autres prisons dont seul un quartier est placé sous commandement allemand, le Cherche-Midi est la seule prison parisienne qui passe entièrement sous contrôle des autorités d’occupation.

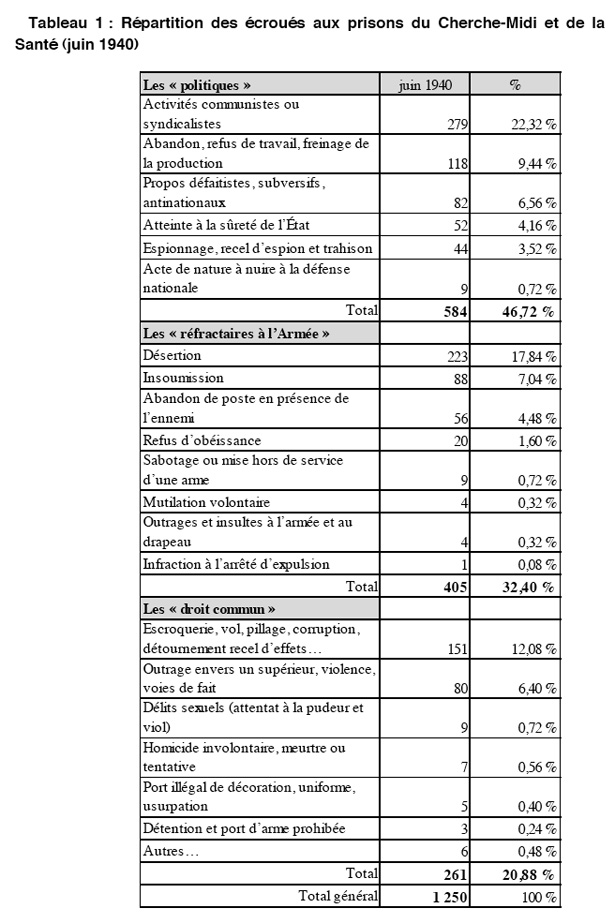

Profil de la population pénale en juin 1940

Notre étude repose sur un corpus de 1 250 prisonniers ayant quitté la capitale le 10 juin 1940. La grande majorité attend de comparaître devant l’un des quatre tribunaux militaires de la place de Paris. Si l’on s’en tient aux indications figurant sur les registres, il ressort de cette analyse que près de la moitié des écroués fait partie de la famille des « politiques », soit 584 prisonniers (46,72 %) ; le tiers constitue les « réfractaires à l’armée », soit 405 prisonniers (32,40 %) ; quant aux détenus pour délits de droit commun, ils sont au nombre de 261 (20,88 %).

La répression des menées communistes du printemps et de l’été 1939 se durcit avec la dissolution du PCF, le 26 septembre 1939. La proportion de communistes écroués à la Prison militaire de Paris est plus importante que les registres d’écrou ne le laissent paraître. Si 22,32 % sont clairement identifiés pour leur « activité communiste ou syndicaliste », d’autres délits leur sont également imputables : « abandon ou refus de travail, freinage de la production, sabotage, propos défaitistes, subversifs et antinationaux ». Un rapport de la « Police d’État de Seine-et-Oise », du mois d’avril 1940, rend compte de la baisse de rendement dans les usines travaillant pour la Défense nationale. Nombreux sont les actes de sabotage et de malfaçon volontaires. Le cas le plus connu est celui d’ouvriers de l’usine d’aviation Farman, à Billancourt (Seine).

Le 10 juin 1940, le capitaine Kersaudy, commandant de la Prison militaire de Paris, signale 47 détenus inculpés d’infraction à la loi sur l’espionnage, au seul départ du Cherche-Midi : « À chaque voiture, il a été remis une liste des détenus avec annotation des inculpés d’espionnage. Parmi cette dernière catégorie se trouve le condamné à “ mort ” Amourelle ». Encarté à la SFIO, Jean Amourelle est qualifié par la presse de droite de « membre important et influent du parti socialiste ». En 1936, Amourelle exerce la profession d’attaché à la questure de la Chambre des députés, puis de secrétaire sténographe au Sénat. Le 29 juillet, le gouverneur militaire de Paris prononce contre lui une « ordonnance d’isolement constant ». Le 1er août 1940, plusieurs journaux dont Ce Soir et L’Humanité se font l’écho d’une information publiée par le Daily Telegraph selon laquelle Amourelle « aurait vendu à l’Allemagne les comptes rendus de la commission de l’armée de la Haute Assemblée…». Le 29 mai 1940, il est jugé et condamné à la peine de mort par le Troisième tribunal militaire de Paris, pour « trahison ».

Parmi les infractions sanctionnées par les juges militaires, citons les délits de désertion et d’insoumission. Dès 1933, le général Weygand exprime ses craintes de voir l’objection de conscience se propager dans l’armée. Il met en garde contre cette propagande en faveur de la paix qui est « souvent détournée de son principe généreux pour être orientée dans un sens contraire aux nécessités de la Défense nationale. Elle s’exerce de diverses manières, dont la plus sournoise et non la moins dangereuse consiste à exploiter “l’objection de conscience” contre la guerre pour détourner les citoyens de leurs obligations militaires ». Le 13 septembre 1939, Édouard Daladier s’adresse aux préfets et appelle leur attention « sur la nécessité de faire rechercher avec la plus grande vigueur les individus qui se seraient soustraits à leur devoir militaire à l’heure grave que traverse la France ».

Un exemple original d’objecteur de conscience pour motif religieux est fourni par Jean Queyroi, témoin de Jéhovah. Le 28 mars 1940, il est écroué au Cherche-Midi pour refus d’obéissance. Dans sa défense, Queyroi se retranche derrière les principes tirés de l’Ancien Testament et de l’Évangile : « Tu ne tueras point » et « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mandaté pour l’expertise médico-légale, le docteur Heuyer conclut ainsi : « Dans la vie quotidienne en temps de paix, Queyroi paraîtrait tout au plus un original, un évangéliste bizarre, sans méchanceté et sans danger. Pendant la guerre, son acte a pris une valeur anti-sociale, ou du moins anti-nationale […] Du fait de son refus de porter les armes en temps de guerre et d’accomplir tout acte nécessaire à la Défense Nationale, il devient un danger permanent pour l’ordre public, un exemple fâcheux dans une nation en guerre […] Il doit rendre compte de ses actes devant la justice. »

Le libertaire Louis Lecoin illustre un autre type d’objecteur de conscience. Le dixième jour de la guerre, avec les anarchistes Nicolas Faucier et Albert Dremière, Lecoin rédige un manifeste contre la guerre, Paix immédiate !, tiré à 100 000 exemplaires. L’esprit pacifiste et antimilitariste du texte apparaît dans ces quelques lignes : « Le monde entier va sombrer dans le sang des hommes […] Le prix de la paix ne sera jamais aussi ruineux que le prix de la guerre. Car on ne construit rien avec la mort ; on peut tout espérer avec la vie […] Réclamons la paix ! Exigeons la paix ! ». Le 29 septembre 1939, ce cri en faveur de la paix entraîne son arrestation, puis son incarcération à la Prison militaire de Paris et son transfert vers les camps de Gurs (Basses-Pyrénées d’alors, aujourd’hui Pyrénées-Atlantiques) et de Nexon (Haute-Vienne), de Djelfa et de Bossuet (Algérie).

La décision du « repliement » replacée dans son contexte

Dès sa prise de commandement, le 7 septembre 1939, le gouverneur militaire de Paris engage une lutte sans merci contre les « propagandistes révolutionnaires ». Héring ne cesse de présenter à Daladier des projets de lois visant à renforcer l’arsenal répressif contre les « indésirables » de la région parisienne. Il plaide en faveur de l’instauration de la peine de mort en vue de sanctionner « les propos ou agissements de nature à affecter le moral de l’armée ou de la population » ainsi que « les actes visant à troubler l’ordre public ».

Le 22 octobre 1939, le général Héring reçoit un courrier à en-tête de l’ambassade de France en Espagne, signé Philippe Pétain : « Mon cher Héring, Enfin ! Paris a un gouverneur digne d’elle. […] Vous avez su montrer dans plusieurs circonstances une attitude ferme, continuez et débarrassez Paris des communistes. Vous avez déjà fait du bon travail… »

Le « péril communiste » obsède pareillement les ministres de l’Intérieur, de la Défense nationale et de la Guerre. Des listes d’inscriptions de « propagandistes révolutionnaires » (PR) sont constituées. Le 9 avril 1940, une note classée « secret » signale 657 inscriptions d’individus suspects devant faire l’objet d’une surveillance particulière. Parmi eux, 319 militants communistes, 125 propagandistes de la IVe internationale (trotskistes, PSP, libertaires), 65 défaitistes ou objecteurs de conscience et 18 autonomistes alsaciens et bretons. Le 1er juin 1940, le général Gamelin informe de « l’éventualité d’une action des éléments communistes de la région parisienne en vue de délivrer leurs partisans incarcérés, en cas d’avance allemande sur la capitale ». La crainte d’une insurrection déclenchée à la faveur d’une attaque allemande sur Paris, conjuguée à la peur d’un coup de force imminent des communistes en direction des prisons qui détiennent massivement nombre de leurs camarades, préoccupe l’autorité militaire. À la psychose du « putsch communiste » et de la « cinquième colonne » s’ajoute la peur des espions et des parachutistes, autant de « bonnes » raisons de vider la prison militaire de ses encombrants pensionnaires.

La décision d’évacuer la Prison militaire de Paris est prise par Georges Mandel, ministre de l’Intérieur. Le 10 juin, il charge Meyer, directeur de la Police judiciaire de la Préfecture de Police de Paris, de téléphoner l’ordre de repli « sur Orléans ». Vers 13 h 30, le capitaine Kersaudy est prévenu qu’il lui faut se tenir prêt. Des camions doivent se présenter au Cherche-Midi, vers 15 heures. Incrédule, Kersaudy s’adresse au Bureau de la Justice militaire et demande une confirmation écrite. Il l’obtient. La note de service n° 18.147/JM lui enjoint de remettre les détenus aux convoyeurs. Sur un effectif de 306 détenus à la date du 10 juin, 297 quittent l’établissement, tandis que 9 restent. Deux d’entre eux sont libérables. Les sept autres sont requis pour assurer les travaux de nettoyage avant l’évacuation totale de l’établissement. Ils rejoindront le groupe à Orléans dans la nuit du 13 au 14 juin, en compagnie de deux autres détenus écroués le 11 juin et de leurs gardiens. Le groupe des 297 détenus est ainsi constitué : 48 condamnés, 198 prévenus et passagers, 4 officiers prévenus et 47 inculpés d’espionnage. Six sous-officiers du personnel de la Justice militaire accompagnent l’escorte placée sous le commandement d’un lieutenant de la Garde républicaine. Quant aux prisonniers de l’annexe de la Santé, le registre des mouvements journaliers indique qu’ils sont 1 559 « sortis dans le jour », dont 8 condamnés à mort. Au total, l’exode pénitentiaire de la Prison militaire de Paris concernerait 1 865 détenus.

Étapes du repli et exécutions sommaires au cours de l’exode

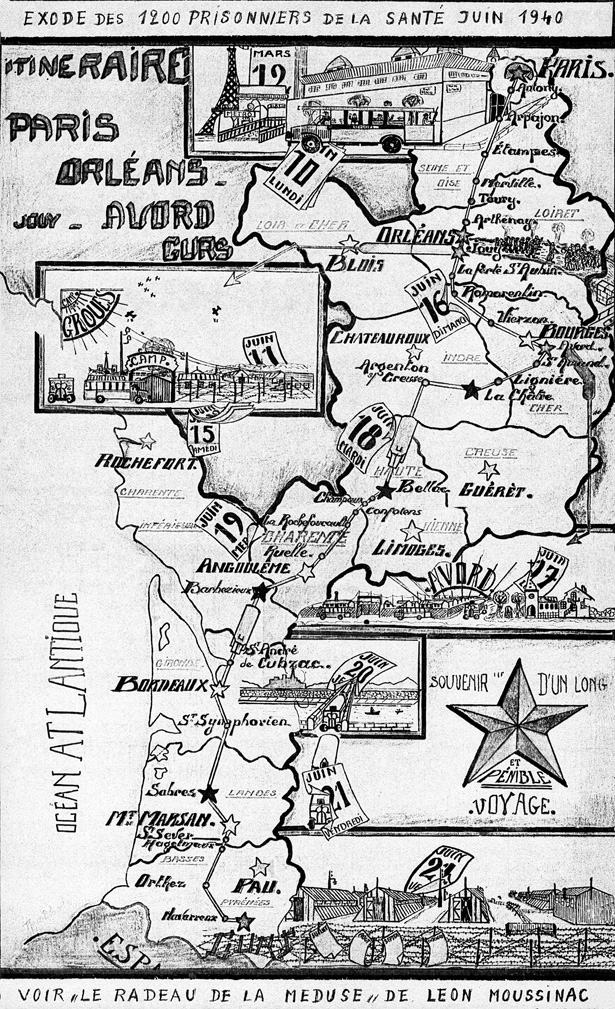

Ce 10 juin 1940, vers 18 h 30, un lieutenant de la Garde républicaine de Paris se présente rue du Cherche-Midi, muni d’une réquisition signée du directeur de la PJ. Le même scénario se reproduit rue de la Santé. Ce sont donc deux cortèges distincts qui se mettent en branle, l’un au départ du Cherche-Midi, l’autre au départ de la Santé. Si le premier groupe est véhiculé dans des camions militaires bâchés, le second groupe voyage dans des bus de la TCRP dont on a pris soin de baisser les stores et de barbouiller les glaces à la peinture. Les récits de Maurice Jaquier, Louis Lecoin, Charles Lesca, Henri Martin ou bien encore, plus connu, de Léon Moussinac (Le Radeau de la Méduse), témoignent des conditions difficiles, parfois tragiques, de cet exode pénitentiaire.

Le 11 juin, la procession arrive devant les portes de la prison d’Orléans. Déjà surpeuplée, celle-ci ne peut accueillir aucun des prisonniers repliés. Dès lors, deux convois se forment. L’un se dirige vers le camp d’aviation des Groües, proche de la gare orléanaise des Aubrais. L’autre poursuit sa route en direction de Montargis (Loiret) et parvient au camp de Cepoy (situé dans le même département). Ce camp, installé dans les bâtiments de l’ancienne verrerie de Montenon, servait jusque-là de « centre d’hébergement » pour les ressortissants allemands et autrichiens du Loiret. Deux groupes de prisonniers atteignent Cepoy : 904 d’abord, 136 ensuite, au soir du 11 juin.

Le 13 juin 1940, à 17 heures, une note du bureau de la Justice militaire signale l’arrivée, sur la région d’Orléans, « de 2 000 détenus du Cherche-Midi dont 11 condamnés à mort et 45 individus astreints au secret. Les condamnés à mort sont à la maison d’arrêt de Montargis […] la 5e Région demande qu’on évacue ces détenus ». Plusieurs télégrammes du ministère de la Défense nationale et de la Guerre, tous datés du 13 juin, donnent des instructions sur la destination à réserver aux prisonniers : « Les condamnés à l’emprisonnement sont à diriger sur Lodève [Hérault], puis à répartir dans les prisons militaires de Villefranche, Lodève, Collioure, Saint-Pons et Céret ». L’état-major d’Orléans transmet l’ordre de transfert à Louis-Eugène Pinoteau, commandant le camp de Cepoy. L’absence de trains rend l’exécution de la mission impossible. Quant aux condamnés à mort et aux prévenus, ils doivent rejoindre Bordeaux. Le général commandant la 18e Région est invité à « prendre toutes dispositions d’urgence pour incarcération dans locaux disponibles ou pontons ». Cette dernière mesure a de quoi surprendre. Elle renvoie à des pratiques en usage pendant la Terreur, quand les révolutionnaires français utilisaient des navires de guerre désarmés, ancrés à proximité des côtes pour servir de prisons flottantes aux prêtres réfractaires, royalistes et déserteurs.

Du 11 au 15 juin 1940, le premier groupe issu de l’annexe de la Santé séjourne au camp militaire des Groües. Dans la nuit du 13 au 14 juin, les derniers prisonniers du Cherche-Midi accompagnés du cadre administratif les rejoignent. Le 15 juin, à 19 h. 30, l’évacuation est décidée en raison du bombardement de la gare des Aubrais. Au départ d’Orléans, c’est à pied, en colonne par trois, que le « détachement des prisons de Paris » se met en marche, jusqu’à Jouy-le-Potier (Loiret). De là, les prisonniers sont acheminés en camions jusqu’au camp d’aviation militaire d’Avord (Cher), point de jonction des deux cortèges.

Ce samedi 15 juin, au départ du camp de Cepoy, une colonne de 1 040 prisonniers se met en marche et emprunte, à pied, le chemin de halage du canal de Briare, en direction d’Avord. Deux pelotons de gardes mobiles encadrent la colonne des prisonniers, placée sous le commandement du capitaine Loyeux. Au cours de la première étape, longue de dix-huit kilomètres, Cepoy-Montcresson, « 6 détenus furent tués pour rébellion, tentative d’évasion ou refus de suivre ». Au cours de la deuxième étape, Montcresson-Briare, « 7 détenus furent tués pour les mêmes motifs », ce qui porterait à treize le nombre des détenus exécutés pendant la marche de la colonne de Cepoy à Briare. Selon de multiples témoignages, il est établi que le capitaine Loyeux a donné l’ordre de tirer sur les fuyards. Lui-même reconnaît que les armes de l’escorte furent chargées en présence des détenus, « en application stricte des instructions sur la conduite des prisonniers en temps de guerre ». Le 11 mars 1941, il déclare à la Justice : « Sur la quinzaine de détenus dont le dossier révèle la mort, quelques-uns étaient des fuyards, incontestablement. Par contre, plusieurs ont été abattus parce que souffrant de la faim depuis plusieurs jours […] ou malades, ils n’ont pas pu suivre. Tel est notamment le cas du comte Thierry de Ludre qui, atteint d’une violente crise d’asthme, n’aurait pu suivre la marche, pourtant fort lente, de la colonne ».

Dans une note du 7 mars 1941 sur les responsabilités engagées dans le meurtre du Comte Thierry de Ludre, il est établi que « le massacre de ces traînards est l’œuvre d’un peloton de gardes mobiles de Vendôme (ou quelquefois de Marocains à qui les gardes disaient “ Tire dessus ”) commandé par l’adjudant-chef Boiteux […] Ce peloton gardait la partie arrière de la colonne, tandis que le Capitaine Loyeux se trouvait en tête, et recevait chaque soir le compte rendu suivant : “ Aujourd’hui X fuyards, dont X abattus ”. Un lieutenant, Bisson, qui commandait un autre peloton de la garde mobile [à Montargis], aurait invité Boiteux à cesser ces exécutions sommaires. Boiteux n’en a tenu aucun compte. Le dossier ne précise pas si Buisson avait signalé cette situation à Loyeux, qui seul avait qualité pour donner des ordres à Boiteux. »

La facilité avec laquelle les prisonniers ne pouvant plus suivre ont été abattus est déconcertante. Si l’on s’intéresse aux textes relatifs aux conditions de transfert, il apparaît que le transfèrement des prisonniers, tant civils que militaires, est sous la responsabilité et la compétence de la Gendarmerie. L’article 251 du code de la Gendarmerie stipule qu’« aucun condamné ne doit être mis en route sans avoir été visité et reconnu en état de supporter les fatigues du voyage ». L’article 280 envisage le recours à la force des armes, « dans le cas où il y a rébellion de la part des prisonniers et tentative violente d’évasion ». Toutefois, dans une note jointe, il est clairement spécifié que « les gendarmes […] encourraient une punition rigoureuse, s’ils cherchaient à réprimer par l’usage des armes une tentative d’évasion, alors surtout qu’elle a lieu sans rébellion et qu’elle a été provoquée par le manque de vigilance ou le laisser-aller des gendarmes d’escorte [qui] ne devront faire usage de leurs armes qu’à la dernière extrémité et il conviendra tout d’abord de se servir de l’arme blanche. Ils ne feront feu que dans le cas d’absolue nécessité ».

En l’absence de preuve, il est impossible d’établir que les exécutions se sont produites sur ordre de l’autorité militaire ou bien encore sur ordre du ministère de l’Intérieur, comme certains l’ont prétendu. Si l’hypothèse semble peu probable, en revanche, cette situation est à rapprocher d’un épisode significatif de la réunion de crise qui s’est tenue dans la nuit du 15 au 16 mai 1940, à l’initiative de Paul Reynaud, président du Conseil. Chargé de mettre en place un « dispositif de protection pour arrêter les fuyards et refouler les réfugiés », le général Héring « demande l’autorisation de tirer sur les fuyards éventuels. Cette autorisation lui est accordée »…

Quoi qu’il en soit, cette phase méconnue de l’exode pénitentiaire illustre bien la grande confusion qui, au moment de la débâcle, régnait à tous les niveaux du commandement. Deux éléments ont, semble-t-il, conditionné le comportement du personnel de la justice militaire et de la gendarmerie qui encadraient les prisonniers : premièrement, le souci de ne laisser échapper aucun espion ni membre appartenant à la « cinquième colonne » – jugés responsables du désastre frappant le pays – et deuxièmement, la peur panique d’être rejoint par l’ennemi. Si l’extrême lenteur du repli alliée à la fulgurance de la percée de la Wehrmacht peut expliquer cette peur, le caractère expéditif et radical des mesures prises à l’encontre des détenus défaillants a de quoi surprendre sous un gouvernement, certes, déliquescent, mais toujours de la IIIe République.

Le 17 juin 1940, les deux colonnes de prisonniers, l’une provenant des Groües, l’autre de Cepoy, se regroupent au camp d’Avord. Vers 11 h 30, sous la menace de bombardements ennemis, tous quittent précipitamment les lieux. Le 20 juin, ils arrivent à Bordeaux. La ville compte ses morts – dans la nuit du 19 au 20 juin, les premiers bombardements allemands ont fait 68 morts et 185 blessés –, la halte bordelaise est de courte durée. Dix condamnés à mort sont extraits du convoi, tandis que le reste du cortège poursuit son voyage en autobus en direction du camp de Gurs. Les prisonniers dont les noms suivent sont remis au sous-lieutenant Chiaramonti, commandant la prison militaire de Bordeaux formée à cette occasion : Amourelle Jean, Ferréa Jacques, Lebeau Léon, Lebeau Maurice, Masson Charles, Rambaud Marcel, Rambaud Roger, Spieth René, Verdaguer Raymond et Weil Otto. Tous sont condamnés pour sabotage, espionnage ou trahison. L’un des dix condamnés restés à Bordeaux voit sa peine commuée en travaux forcés à perpétuité. Le 22 juin, quatre sont « remis au commissaire du Gouvernement pour être conduit sur le terrain d’exécution ». Jean Amourelle est fusillé aux côtés de Roger Rambaud (17 ans), Marcel Rambaud (23 ans) et Léon Lebeau (34 ans), le 22 juin 1940, au champ de tir de Verthamon (commune de Pessac, Gironde).

Le vendredi 21 juin, à 11 h 30, le « détachement des prisons de Paris » parvient au terminus de son périple. L’installation se fait dans les îlots B et D du camp de Gurs. L’appel du 21 juin 1940 dénombre 1 020 détenus. Sur les 1 865 au départ de Paris, 845 sont manquants, soit 45,31 % de l’effectif initial… En février 1942, l’administration pénitentiaire fait établir une « liste des prévenus, condamnés et passagers de la Prison militaire de Paris qui n’ont pas rejoint le camp de Gurs » : 272 sont signalés manquants. Seule la mise à mort d’Amourelle est attestée par la mention « fusillé à Bordeaux ». Comme pour dégager sa responsabilité, le capitaine Kersaudy prend bien soin de préciser qu’il n’a « pris en charge les détenus qu’à l’arrivée au camp de Gurs ; le capitaine Yvon du 131e RI, qui commandait le Camp de Groües à Orléans, dirigeait la colonne et par suite donnait les ordres de route et de stationnement. De nombreux évadés en cours de route, plus d’une centaine », conclut-il. Là encore, l’estimation est bien en deçà de la réalité !

Par décret du 5 juillet 1940, le ministre de la Guerre décide que les procédures en cours devant les quatre tribunaux militaires de la Région de Paris seront portées devant le tribunal militaire de la 12e Région, à Périgueux (Dordogne). À partir de septembre 1940, des groupes de prévenus sont régulièrement conduits en train et sous escorte, de Gurs à Périgueux, pour y être jugés. Ils transitent par la prison militaire de la Perlerie, à Périgueux.

Il devient alors urgent de créer, en Dordogne, une prison militaire destinée à recevoir les prisonniers justiciables devant le tribunal militaire de Périgueux. Le projet d’installation d’un camp militaire à Salegourde (commune de Marsac-sur-l’Isle) voit le jour en juillet 1940. On parle d’un « camp sous tentes de 2 000 places pour les prévenus du tribunal militaire de la 12e Région [composé] de 2 îlots de 100 places chacun pour les femmes et de 18 îlots de 100 places pour les hommes. […] Deux wagons de ronces artificielles seront expédiés dans les plus courts délais sur la gare de Périgueux. Le service de l’Intendance expédiera d’urgence sur la même gare un premier convoi de 2 000 tentes individuelles ». Ce projet, jugé trop onéreux et trop long à mettre en œuvre est abandonné au profit d’un autre lieu, Mauzac (commune de Mauzac-et-Saint-Meyme-de-Rozens, devenue, en 1973, Mauzac-et-Grand-Castang), situé au sud du département, à une vingtaine de kilomètres à l’est de Bergerac.

C’est sur le site d’une poudrerie dont les travaux de construction sont brutalement stoppés suite à l’armistice qu’est implantée la « Prison militaire de Paris repliée à Mauzac ». Elle occupe sept des onze baraquements d’ouvriers du camp Nord, à Sauvebœuf (commune de Lalinde). Une note de service de la 12e Région précise que la nouvelle prison militaire doit être opérationnelle le 6 novembre 1940, avant midi. Sa capacité est de 450 places. Par télégramme, le commandant du camp de Gurs informe le colonel Blasselle, commandant militaire du département de la Dordogne, qu’il met en route les détenus de la prison militaire du camp de Gurs, soit un effectif de 420, surveillants compris, escortés par 5 officiers, 120 gradés et gardes. Ils voyagent par le train et arrivent à Mauzac à 14 h 44. C’est au lieutenant Gros qu’incombe la charge de commander la nouvelle prison. Il est secondé par l’adjudant-chef Chappert. La prison militaire fonctionne jusqu’au 16 mai 1945. Elle passe ensuite au ministère de la Justice.

La prison militaire du Cherche-Midi après l’exode

Abandonnée le 12 juin 1940 aux Allemands, la prison ne reste pas très longtemps inoccupée. La liste est longue de ceux, hommes et femmes, qui furent incarcérés au Cherche-Midi sous occupation allemande. Parmi eux, citons Paul Langevin, le comte Honoré d’Estienne d’Orves, Agnès Humbert, Jean Suret-Canale, Alfred Fabre-Luce… Deux prisonniers de guerre allemands s’y suicident par pendaison : l’officier Kurt Gerstein et le général Otto von Stülpnagel.

Du 1er novembre 1944 au 30 novembre 1947, la prison est à nouveau administrée par les autorités militaires françaises. Après cette date, l’établissement prend le nom de « maison d’arrêt du Cherche-Midi ». Le 1er décembre 1947, la Prison militaire de Paris est officiellement dissoute. Quant à la maison d’arrêt, elle disparaît à son tour le 18 mars 1950. Rasé en 1964, le Cherche-Midi laisse place à un immeuble moderne qui héberge depuis 1968 la Maison des sciences de l’homme, et qui, à partir de 1976, accueille l’École des hautes études en sciences sociales.

Bibliographie

CARLIER, Christian, 1997. Histoire du personnel des prisons françaises du XVIIIe siècle à nos jours. Paris, Éditions de l’Atelier.

FROMAGEOT, Paul, 1915. La rue du Cherche-Midi et ses habitants depuis ses origines jusqu’à nos jours. Paris, Éditions de Paris.

GRAND, Philippe, 1996. Prisons de Paris et de l’ancien département de la Seine, 1800-1940. Paris, Archives de Paris.

JALADIEU, Corinne, 2007. La prison politique sous Vichy, L’exemple des centrales d’Eysses et de Rennes. Paris, L’Harmattan.

JAQUIER, Maurice, 1974. Simple militant. Paris, Denoël.

LAHARIE, Claude, 1993. Le camp de Gurs, 1939-1945, un aspect méconnu de l’histoire de Vichy. Pau, J et D, Atlantica.

LECOIN, Louis, 1947. De prison en prison. Antony, autoédition.

LESCA, Charles, 1941. Quand Israël se venge. Paris, Grasset.

LÉVY, Claude, 1982, « La prison du Cherche-Midi pendant la Guerre (1940-1944) », MSH-Informations, 39 : 3-11.

MARTIN, Henri, 1985. Journal d’un détenu politique à Gurs. Montpellier, autoédition.

MOUSSINAC, Léon, 1945. Le Radeau de la Méduse. Paris, Éditions Hier et Aujourd’hui.

PERROT, Michelle, 1984. « Tocqueville méconnu », introduction à Écrits sur le système pénitentiaire en France et à l’étranger. Alexis de Tocqueville, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, tome IV.

PÉDRON, Pierre, 1993. La prison sous Vichy. Paris, Éditions de l’Atelier.

PETIT, Jacques-Guy, 1990. Ces peines obscures, La prison pénale en France, 1780-1875. Paris, Fayard.

TRONEL, Jacky, 2004. Le repli de la Prison militaire de Paris à Mauzac. Paris, ministère de la Justice, direction de l’administration pénitentiaire (Histoire pénitentiaire, volume 1, collection Travaux & Documents) : 6-33.

––––– 2010. « On fusillait à Pessac le 22 juin 1940 ! », Arkheia, 22 : 24-35.

––––– 2011. « Du Cherche-Midi à Mauzac : origines et fonctions de la prison militaire de Paris repliée en Aquitaine », in J. Tronel (ed.), Vichy en Aquitaine. Paris, Éditions de l’Atelier : 310-325.

VIDAL, Léon, 1858. Tableau des prisons militaires, pénitenciers militaires, ateliers de travaux : organisation, règlements, régime, législation pénale, statistique, en France, en Piémont, en Prusse et en Angleterre. Paris, Ledoyen.

VIMONT, Jean-Claude, 1993. La prison politique en France, Genèse d’un mode d’incarcération spécifique, XVIIIe – XXe siècles. Paris, Anthropos.

WIEVIORKA, Annette, 2005. Auschwitz, 60 ans après. Paris, Robert Laffont.

Source :

Tronel J. La prison militaire de Paris face à la débâcle de juin 1940. In : Berlière Jean-Marc, Campion Jonas, Lacchè Luigi et Rousseaux Xavier, Justices militaires et guerres mondiales (Europe 1914-1950), Military Justices and World Wars (Europe 1914-1950). Presses Universitaires de Louvain (UCL), 2014, p. 229-247. (Collection Histoire, Justice, Sociétés).

Cet ouvrage collectif, paru en janvier 2014, est issu du séminaire « Les justices militaires en Europe de l’Ancien Régime à nos jours » qui s’inscrivait dans le programme « Cherche-Midi : le Conseil de guerre, la Maison de justice et la Maison d’arrêt et de correction » de la Fondation Maison des sciences de l’homme. Plus d’infos : lien.

Mon grand-père Jules Dumont faisait partie du convoi parti de la Santé. J’ai en ma possession le récit qu’il a écrit quelques temps après son évasion du convoi. Je ne sais si cela peut vous intéresser. Jules Dumont était le commandant de la 14è Brigade internationale en Espagne, et il sera fusillé au fort du Mont Valérien le 15 juin 1943. Je viens par ailleurs de finir d’écrire sa biographie.

Bonjour,

Oui, bien sûr, ce récit de l’exode pénitentiaire de juin 1940, au départ des prisons du Cherche-Midi et de la Santé, m’intéresse vivement !

Je vais poursuivre cette discussion via votre messagerie personnelle…

JT