« Marrons » – Les esclaves fugitifs, expo photo de Fabrice Monteiro

Par Jacky Tronel | dimanche 11 mai 2014 | Catégorie : Dernières parutions, VARIA | Pas de commentaireBéninois par son père et Belge par sa mère, Fabrice Monteiro ne s’orientait pas spécialement vers l’Art. Ingénieur industriel de formation puis mannequin de profession, il rencontre en 2007 le photographe new-yorkais Alfonse Pagano qui, rapidement, devient son ami et mentor… et dont il devient l’assistant. À la frontière entre photo-reportage et photo de mode, il se découvre un goût pour le portrait, mais surtout pour sa terre d’origine, l’Afrique.

« J’ai grandi au Benin. Adulte, je partage mon temps entre la Belgique et le Benin. La mixité de mes cultures d’origine est ma première source d’inspiration. Les relations entre Afrique et Europe n’ont cessé d’osciller entre attirance et rejet, responsabilisation et déni, reconnaissance et colère. Jamais elles n’ont été indifférentes. L’histoire des peuples afro-européens de ces derniers siècles, dont j’ai hérité la complexité jusque dans mes gènes, oriente tous mes choix artistiques et me donne le regard singulier du vécu. »

« Marrons – Les esclaves fugitifs » : exposition photographique de Fabrice Monteiro

« Marrons » est un terme emprunté à l’espagnol « cimarron », qui signifie « vivant sur les cîmes ». Il provient d’un mot « arawak » définissant les animaux domestiques retournés à l’état sauvage, et par extension, les esclaves fugitifs. Les « Marrons » étaient une menace terrible pour le système colonial, ils étaient susceptibles de provoquer une guerre civile à tout moment. Les esclaves fugitifs étaient surveillés sans relâche et les peines infligées au moindre écart étaient particulièrement sévères, elles devaient marquer les esprits.

Les esclaves qui tentaient de s’enfuir subissaient les punitions décrites par la loi puis on leur posait un collier à longues tiges, qui avait pour fonction de s’accrocher dans les broussailles et gêner toute fuite. Dans le même esprit, ils existaient des carcans à clochettes, permettant d’entendre tous les déplacements de l’esclave.

L’esclave qui osait parler un peu trop à son maître subissait le châtiment du masque de fer. De même, pendant la récolte de la canne à sucre, on mettait des masques en fer aux esclaves assoiffés et affamés afin de les empêcher de goûter ou de manger de la canne.

Au cours de son enfance au Bénin, Fabrice Monteiro est marqué par la bande dessinée Les Passagers du vent de François Bourgeon. Une partie de l’aventure se déroule à Ouidah, au Bénin, village d’origine de sa famille paternelle. Il est fasciné par le réalisme des images, il reconnait les lieux dessinés, les visages lui sont familiers. C’est dans ces pages qu’il découvre ces colliers étranges portés par certains esclaves pour les empêcher de s’enfuir.

Son père lui raconte l’histoire de sa famille et la raison pour laquelle il porte un nom de famille portugais comme tant d’autres Béninois. Son ancêtre s’appelait Ayedabo Adagoun Odo, il était originaire du Nigéria. Il est mis en esclavage par les portugais et envoyé au Brésil. Il est revenu au Bénin des années plus tard, affranchi, sous le nom de Pedro Monteiro. Sensible à la question de la traite négrière et du rôle joué par ce petit village de la côte béninoise, Fabrice décide d’explorer le sujet photographiquement afin de contribuer à la mémoire de l’esclavage.

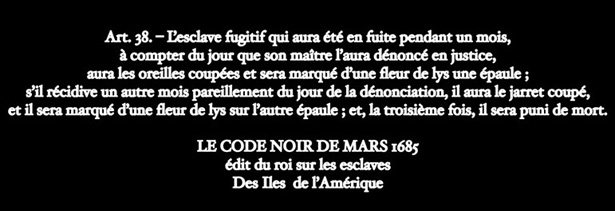

À partir du Code Noir (élaboré par Jean-Baptiste Colbert (1616 – 1683) et promulgué en mars 1685 par Louis XIV), de lithographies et des rares photos originales d’esclaves, Fabrice reconstitue les plans de cinq modèles d’entraves utilisées pour punir ou dissuader les esclaves de toute tentative de fuite. C’est à partir de ces plans que deux jeunes forgerons béninois reproduisent les entraves mises en scène dans cette série photographique.

Afin d’obtenir un effet de clair obscur, il choisit une approche moderne du traitement de la lumière. Il conçoit une boîte noire, un studio mobile permettant d’aller à la rencontre de ses modèles dans les ruelles de Ouidah.

Extraits d’interview

« …La symbolique des entraves est, me semble-t-il, une bonne illustration de la déshumanisation qui s’est opérée. C’était une condition nécessaire à la transformation d’êtres humains en bêtes de somme. Je voulais cette confrontation entre l‘image et le spectateur, que chacun puisse faire face à l’histoire.

La notion de race inférieure n’est qu’un leitmotiv pour se convaincre de l’aspect justifié de cette maltraitance. La véritable raison de tous ces drames est l’appât du gain, quel que soit le bord, vendeur ou acheteur. Rien n’a vraiment changé depuis… La production de sucre était une grande source de profit, mais le travail dans les champs de cannes à sucre était très éprouvant. Une fois les Indiens-Caraïbes décimés, il fallait trouver d’autres bras pour produire la précieuse matière. Les Africains étaient l’outil parfait pour cette besogne. Les articles du Code noir révèlent crûment cette politique de déshumanisation volontaire. »

Pouvez-vous nous parler du travail de documentation, ainsi que de la fabrication des entraves qui étaient imposées aux esclaves fugitifs ?

« Il est effectivement difficile d’obtenir des informations sur l’esclavage. Pourtant, ces déplacements massifs et forcés de populations durant quatre cents ans ont eu, et ont encore, énormément d’incidences sur notre histoire à tous, passée et présente. J’ai cependant pu trouver bon nombre de documents dans les ouvrages de la bibliothèque du Musée du Quai Branly à Paris. Des témoignages d’esclavagistes et d’esclaves, des photos et des lithographies m’ont permis de redessiner cinq entraves à l’aide d’un logiciel de dessin 3D, et de décliner des plans que j’ai présentés à des forgerons béninois. »

Dans le texte qui accompagne votre travail, vous expliquez avoir mis sur pied un « studio mobile permettant d’aller à la rencontre des modèles dans les ruelles de Ouidah ». Comment cette étape délicate a-t-elle été réalisée ? Quelles ont été les réactions des gens suite à votre demande et que demandiez-vous précisément à vos modèles une fois en face de la caméra ?

« J’ai monté un studio de bric et de broc dans la maison familiale de Ouidah. Il s’agissait d’une sorte de boîte noire dans laquelle je faisais poser mes modèles au hasard des rencontres dans la ville : ici un pécheur, là un ‘garde vélo’… La première inquiétude des modèles à la vue de ces colliers métalliques fut de savoir si c’était pour faire de la sorcellerie ! Il faut savoir que Ouidah fut non seulement un des principaux comptoirs du commerce du ‘bois d’ébène’, mais aussi le berceau du vaudou, ce qui explique que ce culte se soit exporté en Haïti, au Brésil ou encore à Cuba. Mais après avoir expliqué ma démarche et, surtout, la fonction de ces carcans, chacun s’est prêté facilement à la mise en scène et à la séance de prise de vue. Ma seule indication était de leur demander de regarder l’objectif. Les colliers ont fait le reste : leurs expressions devenaient naturellement graves lorsqu’on posait le lourd collier de fer froid sur leurs épaules et que l’on fermait celui-ci avec un cadenas… »

Quels sont vos projets à venir ?

« Je m’apprête à partir pour le Sénégal avec ma compagne. Nous envisageons d’y résider quelques années. J’y achèverai un reportage entamé en décembre 2010 sur la lutte sénégalaise et sur son rôle dans la société : on lui voue un véritable culte, là-bas ! Et pour mon travail de photographe, par sa diversité et par le champ immense des sujets à explorer, l’Afrique demeure le point d’ancrage idéal. »

Retrouvez l’intégralité de l’interview dirigée par Marian Nur Goni : ici.

L’ensemble des photos de l’expo est visible sur le site d’Afriphoto.com, à la page suivante : [ici]

ou bien sur le site personnel de Fabrice Monteiro : ici

© Photos Fabrice Monteiro (avec son aimable autorisation)