« De Saïgon à Marseille, un convoi annamite » – Journal Candide du 13 août 1941

Par Jacky Tronel | samedi 5 octobre 2013 | Catégorie : Dernières parutions, VARIA | 3 commentairesDans les colonnes de l’hebdomadaire antisémite et vichyste Candide, Guy Horlin consacrait un article à la traversée de plusieurs centaines d’Annamites voyageant dans les cales du paquebot Athos II. « Ils sont braves et soumis mes Indochinois – écrivait-il – résignés à la monotonie de la mer [et chantent] comme si habités d’un infini espoir, ils se concentraient pour mieux goûter le pays qui enfin s’offrira à eux et dont ils ne cessent de parler […] parce qu’ils croient en nous […] à ce que nous leur apportons de soutien dans la grande aventure de leur vie. » Le récit faussement candide de cette traversée contraste avec la dure réalité… Le film récent Công Binh, la longue nuit indochinoise de Lam Lê ainsi que les livres Immigrés de force : les travailleurs indochinois en France de Pierre Daum et Saïgon-Marseille aller simple : Un fils de mandarin dans les camps de travailleurs en France de Nguyen Van Thanh ont largement contribué à combler le « trou de mémoire colonial » de la France.

Immigrés de force

Le 8 novembre 1939, Georges Mandel, alors ministre des Colonies, fait la déclarations suivante à la radio : « Des ordres ont été donnés pour faire venir du Tonkin un premier lot de 70 000 ouvriers ; des centaines de milliers d’autres pourront suivre car ce n’est qu’un début. Il sera très aisé de lever, au fur et à mesure des besoins, de nouveaux contingents de soldats ou de travailleurs ».

La loi sur l’organisation générale de la Nation pour le temps de guerre du 11 juillet 1938, modifiée par les décrets-lois du 18 avril et du 2 mai 1939, prévoit qu’à la mobilisation, des unités de travailleurs coloniaux encadrés pourront être employées en dehors de leur territoire d’origine, dans les services publics ou exploitations privées travaillant pour les besoins de la Nation. Un peu moins de 20 000 « Travailleurs Indochinois » sont venus en France en 1939/1940 pour suppléer, dans les usines de guerre, la main d’oeuvre mobilisée. Appelés aussi O.N.S. (Ouvriers Non Spécialisés), ils sont presque exclusivement originaires du Tonkin, de l’Annam, de la Cochinchine et, dans une moindre mesure, du Cambodge.

Colonne de Công Binh (ouvriers-soldats) arrivant du Vietnam. Image du film « Công Binh, la longue nuit indochinoise » de Lam Lê.

« Durant la traversée, les travailleurs étaient sous les ordres d’un Inspecteur de la Garde Indigène parlant annamite. Parqués sur le pont et dans les entreponts, les surveillants et les travailleurs étaient menés comme autrefois les esclaves sur les négriers, recevant presque tous les jours des coups de cravache, de poings et de pieds… Une épidémie d’oreillons se déclara à bord ; quelques hommes du convoi ayant été atteints furent isolés dans une petite salle percée de deux hublots. Il faisait chaud, l’air manquait. Un travailleur ayant sorti sa tête par un de ces hublots pour prendre l’air fut décapité par un câble au départ de Djibouti ». Rapport de la 18e Compagnie cité par Pierre Angeli dans sa thèse : « Les Travailleurs indochinois en France pendant la Seconde guerre mondiale » (avril 1946).

« De Saïgon à Marseille, un convoi annamite », par Guy Horlin

« Semaine d’outre-mer. Sur la place Bellecour, au cœur de la vieille cité lyonnaise, quelques centaines d’Annamites et Tonkinois se tendent en une ferveur que rendent plus sensibles leur silence, leur présence de travailleurs de rizières, de plantations, de forêts dans ce carré d’une grandeur mesurée, si française.

Se souviennent-ils encore de leur embarquement un matin de janvier 1940, sur les quais de Saïgon que rendait intolérable un soleil puissant, oblique et de l’étourdissement qui les prenait à l’idée de voir la France ? Un danseur, peint en couleurs grasses et emballé dans cent bouts d’étoffes, haletant encore de ses sauts sur la scène de la Maison Dorée, m’assure avec cet accent qui pour moi fleure toute l’Indochine : “ Moi, les camarad’, attendre les ordres de Monsieur Maréchal… ”

Cela avait débuté sur une arrivée de train, au long d’une barrière cloutée d’indigènes, coulies, paysans, pousses, femmes comme des fourmis noires qui attendaient ces premiers soldats de leur sang qui devaient rejoindre la Métropole.

Je m’appuie sur cette image pour la séparer de la nouvelle qui se formera à leur embarquement. Sont-ce les mêmes hommes qui ont déjà pris cette allure différente, qui abandonneront des habitudes âgées comme leur monde pour se rassembler et se confondre dans un défilé militaire ? Plus de ces caisses héroïques portées à deux sur un bât, ni mouchoirs de couleurs, ni surtout ces surprenantes culottes cyclistes de teintes suaves qui ont toujours ravi les élégants campagnards. Le camp de tirailleurs annamites voisin de Saïgon les a lâchés, raides dans des uniformes neufs, et harpant comme des chevaux atteints d’éparvins à cause des souliers trop grands et trop lourds.

Tout le contraste s’accentue avec la haie des petites gens, et mères, amantes, familles qui les pressent et interpellent, dont les grimaces et les pleurs ne les touchent qu’à peine, imbus qu’ils sont de leur neuve dignité. Il faudra la vue surplombante de l’Athos-II, aveuglant de blancheur, pour leur rendre avec un vague sentiment de crainte le désir de se rapprocher des leurs, de joindre une dernière fois tout ce qui constitue déjà quelque chose d’un peu distant.

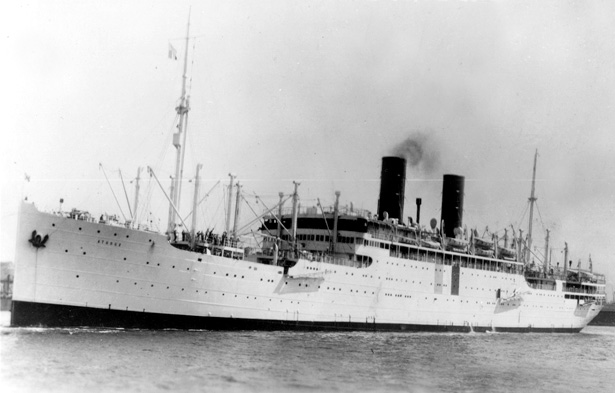

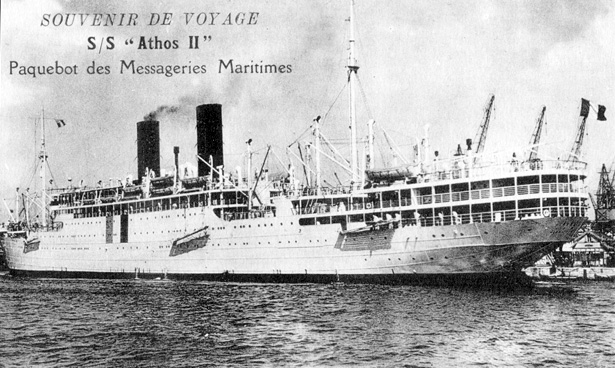

Le paquebot Athos II repeint en blanc, après 1937. Photo coll. Philippe Ramona.

Les hangars des Messageries recueillent toute la troupe – onze cents – embarrassés de candides ceintures de sauvetage, de gamelles et seaux d’équipes, et les groupes à croupetons se coagulent, se défont, où circulent les dernières friandises, “ nuoc-da ” ou bâtons de canne. Les piastres sortent de ces poches que les femmes, à l’instar des marsupiaux, portent sur le ventre au milieu des feuilles de bétel, des noix d’arec, du nécessaire à chaux, des échantillons et sont enfouies dans des cachettes variées. L‘émotion n’est pas visible, sinon chez certaines, il y a plutôt ce phénomène d’envie de l’accélération de l’arrachement, les regards se détournent toujours vers la muraille de blancheur derrière laquelle ils vont bientôt tous disparaître.

Onze heures, le soleil tourne au feu. La théorie s’allonge et serpentent des équipes qui grimpent à bord, accablées de la transition de l’ombre et des présences pour ce vide éblouissant de lumière, elles sont avalées par les cales béantes comme des gouffres.

La nature indochinoise avec tout ce qu’elle contient de hardi, de joyeux, de faussement ingénu, de malin aussi, réapparaît après la répartition des emplacements et l’avant qui est réservé aux soldats disparaît sous des grappes hurlantes qui retrouvent dans le bouleversement du départ les oublis et les tendresses laissés à quai, les grands gestes et les cris, les appels hurlés et les trépignements. Plus rien n’existe pour eux que la ligne sinueuse de ceux qui sont maintenant au loin et qui réalisent déjà le départ.

Janvier 40, un des premiers renforts que, sous l’épithète “ travailleurs ”, l’Indochine envoie vers la France pour participer à cette grande bataille qui n’est pas encore déclenchée. Combien la verront, combien reviendront ? Je sens avec la même acuité l’impatience de la route à tailler, des douze mille kilomètres qui tendent vers Marseille et cette bataille.

Adieux à l’Indochine

Ma cabine. Toujours la même sensation irréparable que tout se terminera là. Par le hublot je regarde le quai incendié, les groupes réfugiés près des Messageries parmi lesquelles des figures amies. Je ne descendrai plus. Lukkh, mon boy depuis des années, m’attend en bas de la passerelle, sa pauvre face crispée tournée vers moi. Il grimaçait de peine, me tendait la main en me regardant, m’accabalant de ses conseils enfantins, et quand je me souviens qu’il m’a embrassé cette main en pleurant, je pleure moi-même maintenant.

Des bouillonnements naissent sous les hélices. Je te connais, eau limoneuse tant brassée de mes avirons, eau porteuse des jonques à allures de pirates, voiles de paille de riz crevées et battantes, cargaisons qui odoraient ou sentaient la mort, sampans que dirigeait un de ces semi-marins touchant au Chinois, nu et musclé, tendu sur la perche lancée au fond, tandis qu’un équipage de femmes loqueteuses enturbannées de serviettes-éponges, d’enfants arrogants et de vieillards à bouc poussaient sur les avirons grossiers avec ce mouvement en perte d’équilibre qui est la transposition orientale de celui des gondoliers de Venise.

Je t’ai regardée, eau rougeâtre du Mékong remonté jusqu’à Pnom-Penh sur ce bachot chinois, et tes vagues qui se brisaient aux langues de sable étaient effleurées par les ailes de grands échassiers que n’effrayaient pas les détonations du vieux revolver d’ordonnance. La nuit, une senteur de terre gorgée d’humidité venait jusqu’à moi et se fondait à la fumée de l’opium qui sourdait des cales.

Port de Saïgon, implacable sous la lumière et qu’ennoblissaient les soirs, je t’ai détaillé cette dernière fois avec un regret rancunier : là sont les souvenirs que jamais tu ne rattraperas, les courses et les promenades, l’arrivée et ce départ accablant. Les quais passent, les entrepôts se dressent, le 8 pour le caoutchouc, le 9 pour des produits que je connais trop bien jusqu’à ceux de la fin devant lesquels n’accostaient plus que les bateaux vers Haïphong, les cargos à riz et les Japonais. Le canal droit comme une lame et son pont si neuf, toutes les jonques pressées, ce n’est déjà plus Saïgon, du vert nous arrive, plus encore et moins de coque au minium, la rivière se tord et montent comme un décor les tours de la cathédrale. Que tout part vite alors que tout fut si lent le long de ces pierres où pleuraient quelques gens.

Nhabé où je vins souvent, eaux rapides et larges, cocotiers que je revois en silhouettes noires sur la terrasse de Cantho, cathédrale. Que tout part vite alors que défendent un lazaret, l’amorce des plantations, les inextricables nids de plantes d’eau, les buffles bleutés aux tétines roses.

L’Athos II, paquebot des Messageries Maritimes, photo coll. Philippe Ramona.

Le pont d’avant sur lequel plongent les regards des passagères de premières est adapté en village un peu réduit : le trou noir des cales c’est l’habitation, le lieu des palabres et des jeux. Sur tribord, une installation de douches, une souillarde. Les instants du matin, et d’autres, sont pittoresques où mes Indochinois, dénudés sous le soleil caressant, se prodiguent ingénuement en des activités qui sont leurs par atavisme et usage permanent. Le « sâmpô » a fait son apparition dès le Cap-Saint-Jacques, et aussi les petites culottes bleues et vertes : l’ensemble y gagne en rappel de n’importe quel marché cochinchinois ou annamite. Déjà s’affirment les clans et les rivalités ; les prévoyants s’installent en éventaires que pourchassent les gradés indigènes, les trocs règnent, difficilement contenus par d’incessantes revues , et les jeux plus secrets – ba-quan ou tarots – font sortir des cales des injures aigües.

La vie dans les cales

Singapour, Black-out complet, dès le soleil tombé, transformant en nef fantomale l’Athos. Une ronde, vers trois heures, me tire de la couchette-columbarium. Un short à la hâte, une veste écussonnée, et la baffe du vent qui vous assaille. Impression dans le soir épais de survenir après une incroyable catastrophe devant tous ces corps lovés, enroulés, accointés, dont on ne distingue pas les faces. Pas un feu, et il faut descendre par une échelle glissante comme un toboggan vers un fond inappréciable : ce sont les cercles de l’enfer. Seule l’odeur monte, qui bloque la poitrine et viole le nez. Je parviens à percevoir des travées complètes de dormeurs, dans tous les sens, certains à même l’étroit passage qui borde la cale. Puis des groupes qui, tassés, chuchotent, et soudain le point rouge d’une cigarette qui luit et disparaît : rien à faire pour détecter le coupable. Il faudrait en réveiller cinquante.

Je descends plus bas encore, les derniers cercles, où je tombe sans bruit sur une étonnante partie de cartes. La bougie éclaire des plantes de pieds et des piastres chiffonnées et crasseuses, des mains parfois qui abattent un jeu. De l’ombre viennent les mots retenus en vigueur, mais dont l’intonation marque la colère ou la frénésie. Tactique périlleuse : se saisir prestement par-dessus le cercle des enjeux qui iront grossir la caisse des Œuvres de Mer ; la bougie s’éteint de suite sous un revers de jambe et, tels des rats, les joueurs s’éclipsent non que sans quelques-uns, les perdants sans doute, me glissent de sournois obstacles dans l’espoir de récupérer un billet. Il faut en ramener deux en surface, à bout de bras, pour l’exemple, qui seront enfermés. La paix se rétablit, des rires fusent encore. À tâtons, par les passerelles successives, je vais signer ma ronde chez le capitaine penché sur ses cartes à peine visibles.

Une manne nouvelle

Dimanche, la messe dans le salon des premières. Derrière les passagers, bourdonnent les travailleurs pieds nus qui chantent l’office en une langue insaisissable, avec des balancements. Leur foi est profonde, visible, ils s’extraient du monde et je me souviens de cette inoubliable nuit de Noël, à Baria, digne d’une féérie naïve, où le prêtre avait cette parfaite sérénité du pasteur de “ Green Pastures ”.

Nous devons toucher Colombo d’ici quelques jours. Une grande visite médicale est prévue. Les corps sont pressés, un horizon de têtes rases ou touffues, mais également noires, couvre le pont. Le vieux sergent infirmier à bésicles, notable mal déguisé, est chargé des manipulations délicates qu’il accomplit sans se soucier des brocards : il réserve les siens pour l’effet des piqûres – T.A.B. ou méningococciques – qui travaillera ses compatriotes. Nous sommes saoûlés, après une entière matinée, de ces figures toujours semblables, sur lesquelles le regard n’accroche pas. Quelques-unes transparaissent, celles des lascars reconnus, les chanteurs, les palabreurs, ou qui ont charge d’une équipe et le font bien voir.

Ils sont braves et soumis, mes Indochinois, résignés à la monotonie de la mer, aux consignes qui interdisent de fumer ou jouer dans les cales, d’allumer le moindre feu après le black-out mugissant, résignés aussi à ne voir des pays merveilleux qu’ils imaginent que des ports aux pareils décors. Nguyen chante, et Thai chante, et Hahn encore. Comme si habités d’un infini espoir, ils se concentraient pour mieux goûter le pays qui enfin s’offrira à eux et dont ils ne cessent de parler.

Prompts à s’étonner de tout, ils se défendent néanmoins avec une naïveté non exempte de rouerie dont ils plaisantent eux-mêmes une fois la feinte écartée. Le spectacle qu’ils nous donnèrent, un soir d’orage où la grêle tomba en gros glaçons, fit rire aux larmes le capitaine : dans les costumes les plus réduits, sinon nus, ils se précipitèrent à quatre pattes pour ramasser la précieuse “ nuoc-da ” dans des gamelles, récipients, et la dégustèrent sous les grandes lanières du vent, perclus de joie et de froid.

Se doutaient-ils de celui que leur réservait un prochain hiver, dans la neige et la boue, et qu’ils ont affronté avec la même courageuse résignation ? Un réconfort naît de ce dévouement que l’on sent total, sans failles, parce qu’ils croient en nous, dans le familier de nos attitudes, à ce que nous leur apportons de soutien dans la grande aventure de leur vie.

Escale à Colombo

Colombo naquit un matin dans la brume, et apparut étincelante sous un diadème de verdure. Parfums et couleurs emplissaient le port qui contenait de ses bras de ciment une immense flotte.

Départ du Port de Colombo, coll. Thomas Beazley

Treize bateaux nous attendaient qui devaient former le premier convoi de Néo-Zélandais, d’Anzacs à destination de l’Égypte. Devant eux nous passâmes, pavillon déployé, et des cris, des sifflets giclaient de ces milliers de bouches distendues en des hourrahs généreux. Cinquante mille de ces hommes qui furent amis se bousculaient sur les lisses, escaladaient les ponts, transperçaient les hublots, obstruaient les ouvertures pour acclamer l’image de la France impériale, loyale et confiante. Je sais que j’ai crié, hurlé aussi, que tous nos soldats gesticulaient, les sirènes fusaient, l’air vrillait d’appels amicaux.

Il y avait là de grands liners, Empress of Canada et Empress of Japan ; des courriers australiens, deux grands navires polonais gris. Il y avait là aussi le monstrueux Art Royal, le Repulse, des torpilleurs, des destroyers, et tous leurs équipages frères alors des nôtres, tous leurs passagers répétaient les mêmes gestes d’amis dans lesquels nous ne voyions rien d’autre.

Et cet Anzac, fameusement coloré, rencontré à la piscine du Gall Face Hotel, qui bondit sur moi au sortir d’une passe de boxe – j’avais réenfilé mon uniforme – et me malaxa les épaules et les mains en criant : “ My name is Dumoulin. My family has been french for two hundred years, and it is now my pleasure to fight for France. ”

Le chant des adieux résonne encore en moi, quand nous défilâmes en tête du convoi de ces treize bateaux surchargés d’hommes qui s’allaient battre. Chant grave, si puissamment humain et dont je ne puis maintenant me souvenir après Mers-el-Kébir, après Dakar, après Damas sans un goût de rancœur et sans un mouvement de colère.

Et l’escorte qui nous accompagna depuis Colombo se dissout devant Aden. Dans quelques jours nous toucherons Marseille.

Guy Horlin. »

Ce qu’ils sont devenus…

Arrivés à Marseille, ils sont dirigés vers la prison des Baumettes alors toute neuve, plus tard dans des baraquements initialement conçus pour des prisonniers allemands. Puis, après le chaos de l’armistice, les voici à Bourges, à Bordeaux, à Bergerac et ailleurs, travaillant dans des usines, payés des clopinettes et considérés le plus souvent comme des sous-hommes.

Au sein du ministère du Travail du gouvernement de Vichy, ils dépendant de la M.O.I. (Main d’œuvre Indigène) qui les loue à des entreprises privées. Mais l’argent, ils n’en verront presque pas la couleur étant payé dix fois moins qu’un ouvrier français ; logés dans d’infâmes baraquements, plus que mal nourris, battus. Il y aura des grèves, un mouvement trotskyste essaiera d’organiser le mouvement, on arrête les fortes têtes.

Si certains ont pu repartir au début de la guerre, la plupart se sont retrouvés coincés. Quand Ho Chi Minh vient à Paris en 1946 pour négocier avec la puissance coloniale, il visite le camp de Mazargues à Marseille et parle avec les Công Binh, ils ont quelques espoirs. Mais leur sort n’est pas une priorité. Ce n’est qu’à partir de 1948 que commenceront les retours et ce jusqu’en 1952, deux ans avant Dien Bien Phu. Beaucoup, au retour, seront mal vus : ils ont travaillés avec les Français, ce sont des traîtres. C’est en rejoignant les maquis que plus d’un se reconstituera une virginité. Source

Pour aller plus loin…

Les sites internet :

Celui de Pierre Daum : Immigrés de force. Les travailleurs indochinois de la Seconde guerre mondiale

Celui de Joël Pham : Travailleurs indochinois.org

Les livres :

Saïgon-Marseillealler simple : Un fils de mandarin dans les camps de travailleurs en France de Nguyen Van Thanh, Elytis éditions, Bordeaux, 2012.

Immigrés de force : les travailleurs indochinois en France de Pierre Daum, Actes Sud, 2009.

Le film : Công Binh, la longue nuit indochinoise de Lam Lê, ADR Productions, 2012.

Les photos de l’Athos II : L’encyclopédie des Messageries Maritimes

–––

Je remercie l’historien Jean-Claude Streicher de m’avoir fait parvenir la copie de l’article du journal Candide.

Jacky,

Un grand merci à vous ainsi qu’à Jean Claude Streicher.

Saïgon-Marseille, aller simple : Un fils de mandarin dans les camps de travailleurs en France…

L’autre fils de mandarin, c’était mon père, cet inconnu… arrive à Paris vers 1940 de l’ENSBAI Hanoï et étudiant aux Beaux Arts, rue Bonaparte, vers 1948 (de mère française…)

Ref. : « L’Affaire Charles Henri ou les aléas d’une généalogie franco-indochinoise », Éditions Amalthée, avril 2011.

Patrick Chevrel

Merci pour cet article.

Par contre, ils n’étaient pas mal vus parce qu’ils ont travaillé pour les Français. Ils sont considérés comme embrigadés de force par les Français. Il faut aussi rappeler le contexte politique de l’après-guerre, le camp Est-Ouest et le mouvement trotskyste. Ceux qui en France s’affichaient comme inconditionnels au Vietminh étaient très bien accueillis à leur retour au pays. Pour les autres, il y avait soupçon d’être des éléments trotskystes ou pro Bao Dai, d’où une certaine méfiance. Il en est de même pour ceux qui sont restés en France. Les pro Vietminh créèrent leur association qui mènera une grosse activité contre l’impérialisme américain. Les patriotes, c’est-à-dire ceux qui ne voulaient pas prendre parti entre les partisans de Ho Chi Minh et de Ta Thu Thau rejoignirent cette association. Leur seul objectif : tous ensemble contre l’impérialisme américain et ses laquais. Les trotskystes s’opposaient aussi à cette guerre impérialiste américaine et militaient dans le Groupe Troskyste Vietnamien de France. La minorité pro Bao Dai rejoignit ceux qui étaient favorables au régime nationaliste de Saïgon qui était ouvertement anti-français et anticommuniste.

Pascal LÊ PHÁT TÂN