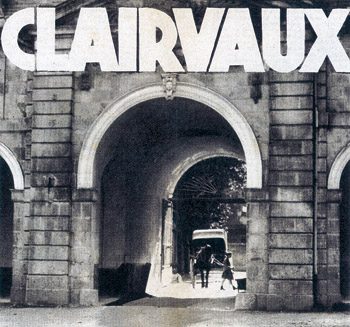

Dans les cellules de Clairvaux d’après Police Magazine de mars 1937

Par Jacky Tronel | dimanche 11 août 2013 | Catégorie : Dernières parutions, DES PRISONS… | Pas de commentaireLa couverture de Police Magazine du 21 mars 1937 fait sa une sur la maison centrale de Clairvaux et titre « Dans les cellules de Clairvaux ».

En dépit des réserves qui doivent accompagner la lecture de ce genre de littérature à sensation, l’article signé Edmond Navarre nous renseigne utilement sur le quotidien et les conditions de détention dans les centrales, à la veille de la Seconde Guerre mondiale…

« Les touristes qui visitent la Champagne ne manquent jamais de pousser jusqu’à Clairvaux, l’illustre vallée qui fut au Moyen Âge l’un des grands centres de la chrétienté. Depuis que la Restauration transforma en prison le monastère, on ne parle plus de ce vénérable établissement – vénérable par l’antiquité de ses murailles – que dans la rubrique des faits divers ; encore en parle-t-on fort peu : les maisons centrales, par amour de l’ombre et par consigne administrative, n’aiment pas beaucoup qu’on parle d’elles.

Ce sont les coulisses de cette maison d’expiation – telles que, du moins, un détenu les a vues – que Police-Magazine présente à ses lecteurs. Sans égaler l’horreur du bagne, la vie des centrales ne manque pas, à côté de quelques détails vaudevillesques, de lamentables tragédies. Partout où gîte la souffrance humaine, même si elle se justifie en partie par un rôle expiatoire, il y a place pour l’émotion et souvent pour la pitié. On ne peut attendre d’un homme qui a vécu plusieurs années dans les geôles l’impassibilité d’un rapport administratif ; si les souvenirs qui vont suivre prennent par instants l’accent passionné d’un réquisitoire, on le pardonnera à l’auteur en songeant qu’il a été témoin, et acteur quelquefois, des faits qu’il relate. »

Petits et grands drames de Clairvaux

« Voilà deux heures à peine que je suis à Clairvaux et j’ai déjà perdu la notion du jour. Pourtant il n’avait pas été sans charmes, le premier contact avec l’immense domaine dont une décision de justice m’a fait l’hôte pour deux ans. Dans cette petite vallée où circule un air humide, le soleil de septembre jouait joliment et les ors, les pourpres et les verdures de la forêt, qui sert d’écrin à l’antique monastère m’inspiraient des pensées bucoliques. Après Paris et ses prisons grises, quelle saine vie j’allais mener dans ce cadre champêtre !

Je subis comme dans un rêve les formalités de l’entrée : on me fouilla, on me mesura, j’imprimai pour la dixième fois depuis mon arrestation la trace de mon pouce sur de l’encre grasse. Puis le porte-clefs qui me servait de cicerone me lança d’une voix sans timbre : Et, maintenant, au bâtiment A !

Va pour le bâtiment A ! Que m’importait la lettre de l’alphabet dont s’ornait la porte de mon nouveau domicile ? D’un pas allègre je traversai des couloirs et des cours. Le bâtiment qu’on m’avait désigné s’ouvre sur la cour des brosses, ainsi appelée parce que s’y ouvrent les ateliers où les détenus se livrent aux travaux de brosserie nécessaires aux besoins de l’armée française. On me fit monter un escalier. Au premier s’alignaient de sinistres petites portes. L’une d’elles tourna sur ses gonds. J’entrai. Aussitôt, j’eus malgré moi un mouvement de recul, mais déjà le grincement de la clef m’annonçait qu’il n’y avait plus de fuite possible. Un cachot, une espèce de tombe, voilà la demeure qu’on m’offrait… Je n’y étais pas seul. Tiens ! un nouveau ! énonça une voix traînante. Et quelqu’un, en riant, constata : Il n’a pas l’air joyeux, le frère, de partager nos somptueux appartements.

Aussitôt, quatre hommes m’entourèrent. Comme moi, ils ne portaient pas encore l’uniforme de la maison centrale ; eux aussi, c’étaient des “ bleus ”. Ils m’expliquèrent d’ailleurs qu’ils étaient là depuis la veille.

– On ne met ici que les entrants. C’est la salle d’attente. Je poussai un soupir de joie.

– Et combien de temps reste-t-on dans cette infecte turne ?

– Ça dépend. Vingt-quatre ou quarante-huit heures… Il y en a même, paraît-il, qui y ont moisi trois jours et plus. Heureusement, on nous offre quelques petites sorties jusqu’à l’Administration, pour l’habillement, la douche… Il y a aussi les heures des repas pour nous distraire, car on nous mène au réfectoire commun. Peu à peu, on s’y fait, tu verras.

C’est bien vite dit ; moi, je sens que je ne m’y ferai pas. Il était dix heures du matin quand je suis entré ici et pourtant la pièce est noyée par un triste crépuscule ; et quand je dis crépuscule au lieu de nuit, c’est parce qu’une poussiéreuse lampe électrique pendue au plafond repousse un peu les ténèbres. Je ne peux m’empêcher de crier : On étouffe là-dedans !

Un de mes nouveaux compagnons hausse les épaules : Pas trop encore. Nous sommes que quatre et ce réduit est prévu pour huit. Vois plutôt. Et il me montre dans un coin un tas de quatre paillasses avachies, informes, dont quelques-unes laissent, par des plaies béantes, passer des brins de paille ou de varech. À côté, s’amassent également des couvertures pisseuses, que la moisissure tache de traînées grisâtres. Combien de générations de vermine ont dû grouiller dans tout cela ! Je n’ose y penser. Une tinette qui complète ce sommaire ameublement ajoute sa puanteur à ce décor lamentable.

Ma visite domiciliaire est vite terminée. Qu’on imagine une pièce de quatre mètres sur deux mètres cinquante environ, écrasée par une voûte en anse de panier qui, par ses formes massives, ajoute encore à la sensation d’étouffement. Partout de la pierre nue et grise ; les blocs qui ont servi à construire les murailles apparaissent rugueux et bruts comme des assises cyclopéennes ; on marche sur d’énormes dalles de granit, usées par des millions de pas. Car il y a des siècles que ces cellules abritent des hommes ; jadis, c’étaient les moines cisterciens qui, périodiquement, venaient s’enfermer dans ces réduits pour s’y mortifier et mériter le paradis ; aujourd’hui, les saints hommes ont fait place à des êtres chargés de délits et, quelquefois, de crimes. Singulière destinée que celle de Clairvaux, de “ Clair ”, comme on dit entre mauvais gars ! J’ai lu autrefois qu’au douzième siècle, quand saint Bernard vint avec quelques moines fonder cette “ troisième fille de Cîtaux ”, le val servait de repaire à toute une bande de brigands : le ciel alors chassa l’enfer ; celui-ci, depuis, s’est vengé.

– Admire la fenêtre, dit un de mes camarades de geôle.

– La fenêtre ?

– Mais oui, reprit-il d’un ton ironique. Monsieur ne pense pas qu’au vingtième siècle on pourrisse encore dans un cul de basse-fosse. Au fond de la pièce, en effet, très haut, tout prêt de la voûte, j’aperçus une espèce de plaque de métal percé de trous. M’étant approché, je sentis que, par cette singulière ouverture, tombait l’air froid du dehors : derrière cette sorte de passoire, m’expliqua-t-on, s’ouvre un petit, tout petit vasistas, de trente à quarante centimètres carrés. Ce serait encore presque acceptable si, à l’extérieur, cette ouverture n’était complètement aveuglée par un tambour, également de métal, qui intercepte la lumière du jour. Si l’électricité n’était complètement allumée, nous vivrions comme des taupes. Voilà une existence qui ne me plairait guère. Cette lumière artificielle m’hallucinait.

Heureusement, au bout de deux heures de séjour dans ce caveau humide, les verrous de la lourde porte tournèrent et, du couloir, vint un rais de clarté : La soupe ! Ce fut une bande joyeuse qui descendit au réfectoire. Le menu me fit déchanter, mais j’avais revu le soleil, rempli d’air mes poumons déjà comprimés par la lourde atmosphère de la cellule. En remontant, j’étais allégé par l’espoir : “ Ce n’est qu’un mauvais moment à passer ”, me disais-je. Mais, à peine rentré, toute cette exaltation tomba : implacable, sans vie, la lampe du plafond versait sa lueur jaunâtre ; on aurait dit un œil chassieux. De désolation, j’allai me jeter sur ma paillasse et, faisant semblant de dormir, je tombai dans un engourdissement qui me donna un avant-goût de la mort.

Le soir, pourtant, après des heures de silence, je me secouai et voulus faire connaissance avec ceux qui partageaient mon sort. Trois d’entre eux étaient de quelconques malfaiteurs dont l’histoire avait intéressé le tribunal juste le temps de prononcer des condamnations sévères. Le quatrième était un tout jeune gars aux yeux tous bleus, aux lèvres roses, sentant encore sa campagne, et je me demandais quel délit avait pu amener entre les murs de la centrale un pareil blanc bec. Il me l’expliqua non sans une pointe de vantardise. Soldat dans une petite ville, il avait, un jour de bombe, croisé un sous-officier ; parce qu’il était un peu ivre et que le vin donne l’audace et le désir de crâner, il ne l’avait point salué ; rappel à l’ordre du sous-officier qui, ayant pris le matricule, dit à l’imprudent fantassin : Mettez-vous à quinze pas et saluez-moi. Le soldat s’exécute, s’avance au pas cadencé, la main au bonnet de police, la tête tournée vers son supérieur. Mais, au moment où il arrive à la hauteur de celui-ci… Sais-tu ce que j’ai fait ? me demanda-t-il en bombant le torse… Non ?… Eh bien, je lui ai craché sur ses bottes !

Un tel scandale se termina devant le conseil de guerre, et voilà pourquoi ce gamin se trouvait mêlé actuellement à des chevaux de retour des prisons. La jeunesse et la naïveté de Marcel – c’était son prénom – m’apitoyèrent, et, de ce jour, ce soldat indiscipliné devint mon ami.

Deux jours et deux nuits, je fis antichambre dans ce déprimant in pace. Quand il sort de cette boîte de pierre, je crois que le plus dur des durs doit être changé en agneau. Pour moi, j’avais presque perdu l’idée que j’avais été un homme : numéro sur les registres d’écrou, je me sentais devenu une machine qui, au repos dix heures sur douze, ne reprenait un peu d’activité qu’au moment des repas. Un tel régime, s’il avait duré, m’aurait rendu fou. J’admire les hommes qui peuvent résister à la réclusion. Aussi la vie ordinaire de la prison, toute monotone qu’elle soit en fait, m’apparut tout d’abord d’une variété divertissante. »

La question du tabac

« Comme j’avais une belle écriture, on m’avait mis dans un bureau. Je pouvais aller et venir presque à ma guise dans cette véritable petite ville qui couvre cent-vingt hectares. Je déjeunais au réfectoire ; couchais dans un des dortoirs communs avec les autres détenus employés aux ateliers. “ Clair ” est une cité industrielle ; on y fabrique pour l’Administration pénitentiaire, l’armée et même les particuliers, des brosses, des sabots, des chaises, de la lingerie, des chaussures, des lits de fer. Je m’étais lié avec le bibliothécaire, un ancien lieutenant qui, au Sénégal, avait eu des malheurs ; malheureusement, les deux mille cinq cents volumes qu’il gardait n’étaient guère faits pour meubler agréablement mes loisirs, car, achetés sans doute dans des fonds de librairie en faillite, ils figuraient souvent à trois cents exemplaires pour le même ouvrage. Et quels ouvrages ! Les petits livres érotiques qu’on vend sous le manteau dans certains quartiers de Paris n’ont rien à leur envier.

Il n’y avait plus, pour le moment du moins, qu’une seule ombre à ce tableau presque enchanteur – en comparaison, bien entendu, avec le séjour dans la cellule – la cuisine. Ah ! la cuisine de “ Clair ” ! Quel mauvais souvenir ! Dans cette officine, les succulents légumes qu’on fait pousser dans les jardins de la prison se transforment en ragoûts innombrables. Il faudrait, dit-on, trop d’argent pour donner une installation moderne à ces cuisines qui doivent dater du temps des moines ; et l’argent, l’Administration n’en a pas… Elle a pourtant trouvé 800 000 francs pour installer des bains-douches.

Une autre question ne tarda pas à se poser et je n’en soupçonnai d’abord nullement l’importance : celle du tabac. On ne sait pourquoi, dans les maisons centrales, il est interdit de fumer, tandis que, dans les maisons d’arrêt, le tabac n’est pas défendu aux préventionnaires. Mais allez donc empêcher un fumeur de satisfaire son vice ! Autant vouloir arrêter un fleuve avec une serpillière. Toutes les “ combines ” possibles sont donc mises en œuvre pour faire pénétrer dans Clairvaux la bienheureuse herbe à Nicot, et, avec elle, l’optimisme et l’espérance que tous les déshérités de la terre trouvent dans la fumée bleue d’une “ sibiche ”. On se bat pour un mégot, on vole dans les paquetages pour pouvoir acheter l’indispensable paquet de gris… Pour acheter ? demanderez-vous. Mais à qui, puisque le vente est interdite ?… Oh, naïfs que vous êtes ! Mais à tout le monde. Ouvriers civils, employés, fournisseurs, gardiens mêmes. Quoi ? Des gardiens ? Il s’en trouve quelques-uns dans le lot qui, pour arrondir leur traitement, n’hésitent pas à se livrer à de petits trafics. C’est ainsi qu’entrent souvent dans l’enceinte de “ Clair ” des chargements de cinquante à cent paquets de tabac. Ces petits commerces entraînent d’ailleurs parfois jusqu’au conseil de discipline les gardes qui osent s’y livrer. En voici un exemple que j’ai recueilli à mon passage à la maison d’arrêt de Chaumont.

Un gardien de cet établissement trafiquait d’on ne sait quoi avec certains détenus. Un jour, malheureusement pour lui, l’idée lui vint de se faire payer en nature ; un de ses “ obligés ”, lui avait offert une cargaison d’un excellent miel, quinze kilos. Gourmand comme un ours, dont il avait le caractère dans l’exercice ordinaire de ses fonctions, l’autre avait accepté avec joie, mais il avait eu le tort d’écrire une lettre pour indiquer par quel moyen la succulente marchandise pourrait subrepticement pénétrer dans la place. Cette imprudente missive, on ne sait par quelle fantaisie du service postal, tomba entre les mains du surveillant-chef. Stupeur, indignation de celui qui, fonctionnaire intègre, se hâta d’en référer à son supérieur, le directeur de Clairvaux. Et le surveillant trop amateur de sucreries fut traduit devant le conseil de discipline, qui, entre parenthèses, lui infligea un simple blâme.

Certains surveillants ont d’ailleurs été les héros d’aventures bien plus extravagantes. Témoin cette histoire qui courait tout Clairvaux au moment où j’y arrivai et dont détenus comme fonctionnaires faisaient des gorges chaudes. À la fin d’une belle matinée, deux gendarmes, dont un officier, passant sur une route dans la proche banlieue de Chaumont, aperçurent, arrêtée contre le talus, une voiture cellulaire de Clairvaux. Il n’y avait personne au volant, personne à côté de la lourde machine. Justement soupçonneux, les gendarmes approchèrent et leur crainte s’accrut quand ils entendirent, venant du panier à salade, un concert de vociférations et de plaintes ; plus de doute, pensèrent-ils, les détenus ont attaqué leurs gardiens et les ont enfermés avant de prendre la fuite. Mais leur étonnement fut à son comble quand ils comprirent les cris :

– À boire ! hurlaient certaines voix.

– Va-t-on nous laisser là longtemps ? Nous mourons de faim, gémissaient les autres.

“ Nonobstant que nous n’y comprenons plus rien ”, pensèrent les dignes représentants de la maréchaussée ; et, à travers les parois de la voiture, le dialogue suivant s’engagea :

– Qui êtes-vous ?

– Des prisonniers de Chaumont… Et vous ?

– Les gendarmes.

Ces mots rétablirent le silence. Puis une voix expliqua :

– Voilà deux heures que nous sommes arrêtés. Nous n’entendons plus rien. Que sont devenus les gardiens ? Y a-t-il eu un accident ?

Ce qui s’était passé, les gendarmes eux-mêmes auraient bien été empêchés de le dire et leur inquiétude était grande quand, soudain, au bout de la route, ils aperçurent deux hommes en uniforme qui, se donnant le bras et s’étayant l’un l’autre, zigzaguaient. C’était le chauffeur et son convoyeur. L’entrevue avec les gendarmes de ces deux personnages auxquels de nombreux apéritifs avaient mis de la fantaisie au cœur ne manqua pas de pittoresque. Aux violents reproches des gendarmes, les surveillants répondirent par des injures :

– La ferme ! dit l’un.

– Non, mais… s’esclaffa l’autre. C’est pas parce que tu as des galons que tu vas nous chercher des rognes…

S’ils avaient eu un équilibre plus assuré, peut-être les poings seraient-ils entrés en danse. On les mit promptement à la raison. Il fallut aller à Chaumont pour chercher un nouveau chauffeur et ramener à son point de départ la petite prison roulante, pendant que, cuvant leur alcool, les deux compères continuaient à abreuver d’injures les gendarmes et à chanter d’une voix pâteuse des couplets égrillards. Ce fut un beau scandale dans le Landerneau pénitentiaire. Le surveillant fut relevé de ses fonctions de chauffeur, mais, par une ironie bien administrative, on l’affecta au quartier cellulaire où cet homme oublieux de ses devoirs est chargé de venger la discipline outragée…

Mais revenons à la question du tabac.

Au bout de quelques jours, j’avais pu trouver un discret fournisseur. Je me hâtai de faire part de la “ combine ” à mon ami Marcel, le soldat, et nous pûmes bientôt, dans les coins propices, en griller une de temps à autre. L’homme qui nous approvisionnait ainsi était un ouvrier du dehors qui venait travailler à la centrale, dans un atelier livrant aux particuliers.

– Une recommandation, nous avait-il dit. Ne vous faites jamais pincer avec du tabac frais. Il suffirait qu’on vous fasse comparaître devant le sous-directeur pour que vous alliez faire connaissance avec le cachot et le régime du quartier cellulaire… Et puis moi, je risque gros aussi.

– Sans blague ! avait dit Marcel incrédule. Ce n’est pas parce qu’on aura trouvé un paquet de tabac sur nous qu’on nous traitera comme des criminels !

– C’est pourtant comme ça que ça se passe, avait répété l’autre. »

L’espion

« Ainsi, muni de l’essentiel, nous coulions des jours sans aventures. Un soir, pourtant, au réfectoire, Marcel, qui dînait à côté de moi, me parut soucieux. Je l’observais un long moment : Qu’as-tu donc ? lui demandai-je enfin. Il eut un sursaut comme si, brusquement, il sortait d’un rêve : Rien, répondit-il, mais d’une voix qui sonnait mal. Je n’insistai pas, pensant à un malaise quelconque. Mais, le lendemain encore, il n’avait pas retrouvé sa gaîté des premiers jours ; une ombre attristait sa figure enfantine. Je l’interrogeai de nouveau et, comme il me faisait encore des réponses évasives, je lui demandais s’il avait la nostalgie du régiment : Ah ! non, alors ! s’écria-t-il. L’armée, j’ai appris à la connaître et je suis bien idiot de m’en faire pour elle !

Je comprenais de moins en moins :

– Toi… Tu t’en fais pour l’armée ? dis-je abasourdi.

– C’est pourtant vrai. Après ce que j’ai souffert là-bas, je ne devrais pas me faire tant de bile et marcher dans ce qu’on me propose.

– Et que te propose-t-on ?

– Je vais te le dire, mais viens dans un coin tranquille, car c’est grave.

Et il m’entraîna derrière un tas de troncs d’arbres qui, déposés dans la cour des brosses, attendaient d’être transformés en sabots. Arrivé là, il commença à voix très basse :

– Tu connais X… ? L’Alsacien qui est employé à l’Administration ?

– Je pense bien. Je le croise dix fois par jour dans les couloirs.

X… est un personnage à Clairvaux. Ce bonhomme à l’accent tudesque se trouve depuis quelques années à la centrale et ses connaissances comptables lui ont fait, quoique détenu, confier un poste intéressant. Aussi jouit-il à l’intérieur de l’établissement d’une grande liberté d’allure.

– Eh bien ! reprit Marcel, c’est lui qui m’a proposé l’affaire dont je t’ai parlée. Voilà deux jours, comme j’étais dans un coin de la lingerie, en train de fumer derrière une pile de dras, il m’aborde et me prend familièrement par le bras : “ Mon petit, me dit-il, tu n’aimes pas beaucoup l’autorité militaire ; je sais les histoires que t’a faites un sous-officier… Veux-tu te venger ?

“ – Ma foi ! fis-je, ça n’est pas de refus.

“ – Bon, poursuivit-il. Tu es un homme et nous allons sûrement nous entendre. Il y a, petit, de l’autre côté de la frontière, une armée où les soldats sont bien traités, c’est la grande armée allemande. Si tu veux, tu peux travailler pour elle, grâce à moi.

“ Malgré tout j’eus un haut-le-corps. X… me serra le bras :

“ – Ne t’emballe pas, murmura-t-il, tu as le temps de réfléchir… Ce que je te demande, d’ailleurs, n’est pas bien difficile : quelques renseignements sur les nouvelles mitrailleuses et les nouvelles grenades qu’on emploie dans ton régiment… En retour, comme j’ai de bonnes relations avec l’extérieur, je te donnerai de l’argent, du tabac… Et surtout, ajouta-t-il avec un gros rire, de bonnes choses à manger ; ça ne se refuse pas, hein ? Ici, quand on a un appétit de vingt ans. ”

Marcel s’arrêta de parler ; ses yeux luisaient de convoitise et je songeais à l’ordinaire : à midi, soupe aux légumes verts et secs mélangés ; le soir, bouillon léger et pitance composée de légumes secs ; jeudis, dimanches et jours de fête, une petite ration de bœuf froid. Comment résister, avec un tel régime, à l’offre de quelques saucissons ? Tout de même, la triste mine de Marcel me montrait qu’il hésitait encore. Je m’écriai :

– Tu ne vas tout de même pas trahir parce qu’un sous-off… ?

Il me mit la main sur la bouche :

– Tais-toi ! Je n’ai pas encore accepté.

– Et j’espère bien que tu n’accepteras jamais. Quand dois-tu donner réponse ?

– Quand je voudrai. Il suffit qu’en passant auprès de X… je lui souffle : “ Heil Hitler ! ”

– Je te conseille de n’en rien faire ; d’abord tu prononces mal l’allemand, lui dis-je en riant.

Il se tut encore un instant, puis il souffla dans un soupir :

– C’est entendu, mais c’est dommage.

Cet incident m’ayant vivement intéressé, je me renseignai sur le personnage et j’appris qu’il était coutumier de ces démarches criminelles auprès des jeunes soldats qui lui paraissaient particulièrement débrouillards et aigris contre l’armée. Surpris en train de dessiner des fortifications nouvelles dans les environs du Rhin, X… avait été condamné à dix ans de prison par le conseil de guerre de Strasbourg ; peu après son arrivée, il se mit à profiter de la présence à Clairvaux d’un grand nombre de militaires pour reprendre sa propagande antifrançaise et sa dangereuse activité. Naturellement, ses fonctions lui rendent faciles et fréquentes les communications avec l’extérieur ; il reçoit du dehors tout ce qu’il veut et, fait plus grave, il fait sortir une correspondance clandestine dont la teneur ne manquerait sans doute pas d’intéresser le Deuxième Bureau.

Voilà ce que les initiés me contèrent. Le comble, c’est que ce louche bonhomme ne devrait pas être à Clairvaux ! D’après les ordres administratifs, tous les condamnés pour espionnage qui se trouvaient à “ Clair ” auraient dû être évacués sur Poissy ; X… , malgré ces ordres et malgré les rapports de la Direction, est toujours là. Et il n’est même pas le seul : on trouve actuellement à la Centrale un autre espion, un Belge condamné à trente ans de prison. On reste stupéfait en songeant à l’atroce besogne que, dans un tel milieu, peuvent faire de tels hommes.

Mais revenons à Marcel… et à la question du tabac, car celle-ci, à cette occasion, devait malheureusement nous montrer toute sa gravité. Comme il me l’avait promis, Marcel n’avait donné aucune suite à la conversation de la lingerie et, quand il croisait X… dans les couloirs, ostensiblement il détournait la tête. Quinze jours passèrent ainsi. Un matin, mon ami fumait paisiblement dans un coin, écarté, derrière des tas de fagots, où régnait d’ordinaire une sécurité absolue. Tout d’un coup, il entendit un pas ; il voulut jeter son mégot, mais il était déjà trop tard : un gardien se dressait devant lui. Il n’y avait pas à échapper. Marcel avait du tabac et des cigarettes plein ses poches ; son compte était bon.

Le soir, le motif suivant était porté contre lui : “ Trouvé porteur d’un paquet de tabac gris et des cigarettes ci-jointes. Dit les avoir trouvés au jardin le long du mur de ronde. De l’enquête, il semble ressortir qu’il recevait régulièrement une certaine quantité de tabac ”. Au bout de ces trois phrases, il y avait la cellule.

X… l’espion s’était vengé. »

–––––-

Texte et photos : Police Magazine N° 330 du 21 mars 1937, coll. J. Tronel