Ferdinand Springer, un artiste exilé allemand « indésirable » au camp des Milles

Par Jacky Tronel | samedi 25 mai 2013 | Catégorie : Dernières parutions, DES HOMMES… | 1 CommentaireL’exposition ayant pour thème « Ferdinand Springer, un artiste au camp des Milles, le destin d’un exilé allemand » se tiendra du 13 juillet au 8 septembre 2013, au Site-Mémorial du camp des Milles, à Aix en Provence. Alain Paire en est le commissaire.

Entre septembre 1939 et la fin de l’été 1942, plus de dix mille personnes transitèrent par le camp des Milles. Parmi les nombreux intellectuels qui y furent internés, plus d’une centaine étaient des artistes, peintres, dessinateurs, sculpteurs. Du 13 juillet au 8 septembre 2013, le Site-Mémorial du camp des Milles a choisi de mettre en lumière la singularité de Ferdinand Springer : son parcours de dessinateur-peintre-graveur se modifia considérablement au tournant des années 40. Simultanément, au mois d’octobre, la Galerie Alain Paire présentera, rue du Puits Neuf, à Aix en Provence, un choix de gravures et d’aquarelles de Ferdinand Springer.

Texte et photos Alain Paire.

Ci-dessus : 1961, Grasse, Ferdinand Springer dans son atelier de gravure, photographie d’Eldée.

Des photographies et des documents, une trentaine de dessins à la plume, des encres de Chine noir, marron ou bistre, des œuvres sur papier exécutées aux Milles et à l’annexe de Forcalquier, entre novembre 1939 et mai 1940, constitueront la charnière de l’exposition de juillet au camp des Milles. À côté des peintures murales de l’ancien réfectoire des gardiens, les visiteurs découvriront une salle de 250 mètres carrés entièrement consacrée à la trajectoire de Ferdinand Springer (1907-1998).

Pour cet artiste et pour de nombreux créateurs de son époque, il y eut un avant et un après : les débuts de la Seconde Guerre mondiale provoquèrent dans son oeuvre et dans sa biographie une forte césure. Les années 40 n’étaient pas propices à la création, ni bien sûr à la conservation des oeuvres d’art : trois quarts de siècle plus tard, c’est un miracle de pouvoir réunir un ensemble à ce point renseignant.

Portrait de Ferdinand Springer par Hans Bellmer, 1940.

Ferdinand Springer a 32 ans lorsqu’il est interné aux Milles. En tant que ressortissant allemand, il est devenu un suspect, un ennemi potentiel pour la IIIe République qui vient d’entrer en guerre. Il est né à Berlin en 1907. Du côté de son arrière-grand père paternel, il appartient à une famille de grands éditeurs scientifiques. Le vif désir qu’il contracta très tôt de s’éloigner de son milieu d’origine pour compléter sa formation artistique l’avait conduit à Zurich, en Italie et par la suite à Paris où il s’installe en 1928. Ferdinand Springer n’a pas directement éprouvé les violences de la montée du nazisme, il ne fait pas partie de la grande vague des exilés de 1933. Il rencontre à l’Académie Ranson de Paris et fréquente en Corse, en 1928, celle qu’il épouse quatre ans plus tard : Marcelle-Irène Behrendt née en 1907 à Bruxelles, de parents juifs allemands. Tous deux sont de grands amoureux de l’Italie et de la lumière méditerranéenne. Marcelle-Irène est sculpteur et peintre. Elle fut trop souvent contrainte d’abandonner temporairement ou bien d’ajourner sa pratique artistique : quelques-unes de ses oeuvres, datées des années trente, et puis d’autres des années 60 / 70, figureront dans l’exposition de son compagnon de vie.

« Je ne me sentais pas allemand, mais pas français non plus »

Ferdinand Springer est devenu un apatride. Il sera constamment partagé entre le souci de revenir dans son pays d’origine et son amour pour le Midi de la France, où il décide d’établir son atelier : « Je ne me sentais pas Allemand, mais pas Français non plus ». Sa langue maternelle devient la langue difficilement utilisable des monstres et des bourreaux. Pour partie parce qu’il voulait rester en retrait par rapport à son père pour qui le développement de l’entreprise familiale était chose primordiale, son comportement à Paris relève d’une assez stricte neutralité : Springer fréquente les milieux oppositionnels allemands, l’extrême gauche artistique et intellectuelle, sans pour autant prendre frontalement parti. Il achève sa formation à Paris dans l’atelier de gravure de Stanley William Hayter et commence en 1936 un premier cycle d’expositions personnelles qui le conduit en 1938 jusqu’à New York dans une galerie proche du surréalisme, la galerie Julien Levy.

Son mariage achève sa rupture avec sa famille : « En 1936, mon père m’a demandé de divorcer parce que ma femme était juive … Je devais écrire un procés-verbal de répudiation chez un avocat de Berlin. J’ai donc refusé … Mon père m’a alors fait signer un papier de renonciation à mon héritage ; cela le dédouanait aux yeux de Goebbels, il n’était donc plus responsable de mon attitude ».

Springer n’a pas souhaité s’exiler aux Etats-Unis où ses premiers succès auraient pu se confirmer. Ses ventes à New York, Baltimore et Philadelphie, son retour au Havre en compagnie de Gala et de Salvador Dali, lui permettent de délaisser Paris. Il fait l’acquisition à l’extérieur de Grasse, d’une maison et d’un domaine de deux mille carrés qui deviennent son principal port d’attache pendant toute sa vie. Ses premières oeuvres, quelques peintures et des dessins qui figurent dans cette exposition de juillet 2013 ne relèvent pas de la modernité de son temps : elles procèdent d’un assez grand classicisme, ou bien d’un romantisme et d’une veine fantastique qui peuvent faire songer à Arnold Böcklin, ou bien à Giorgio De Chirico. Pour mieux mesurer les chemins qu’aura parcourus Ferdinand Springer, ces quelques travaux évoqueront son avant-Seconde Guerre mondiale. Les œuvres de cette première époque de création sont assez rares : certaines se trouvent dans des musées et collections privées des Etats-Unis, d’autres ont disparu lors de la saisie par la Gestapo de la collection de Wilhelm Uhde (à propos de ce dernier, un mince courrier adressé à Springer figure dans une vitrine).

« Aux alentours de septembre 1939 », Ferdinand Springer découvre à Grasse un « communiqué dans la presse indiquant que les ressortissants allemands devaient se faire connaître afin d’être rassemblés dans un lieu précis. A Paris, c’était le stade de Colombes ; comme j’étais dans le Midi, le lieu de rassemblement était le Fort Carré d’Antibes. Il fallait se présenter avec une couverture et deux jours de vivres. On a donc été rassemblés au stade du Fort Carré arrangé hâtivement pour recevoir les internés »… « Aux premiers jours de novembre 1939 … lorsque nous sommes arrivés aux Milles. Nous soulevions en marchant un énorme nuage de poussière – la poussière des briques, de la terre, de la paille – et ma première vision en entrant dans ce camp a été, à travers cette espèce de brouillard, un peu à l’écart comme une apparition irréelle, le visage de Max Ernst »… « Comme lui et beaucoup d’autres, j’allais devenir un homme de brique. »

Aux Milles, le paradoxe d’un « romantisme antiquisant »

La situation vécue par Ferdinand Springer correspond aux débuts de l’engrenage qui transformera les Milles : le camp d’internement deviendra pendant l’été de 1942 l’un des rouages de la machine de mort nazie [avec la complicité du gouvernement de Vichy]. Pour l’heure, pendant l’automne-hiver 1939, la situation est absurde, de très mauvaises conditions d’hygiène et d’alimentation frappent ses nombreux compagnons d’infortune. Il fait terriblement froid, Springer est victime d’une bronchite. L’un des hommes d’encadrement du camp, le médecin-chef Goyrand le soigne efficacement et fait plus ample connaissance avec lui. Springer pratique avec aisance l’allemand et le français : il est capable de renseigner les autres malades, il est « muté à l’infirmerie où il faisait office d’aide-soignant, ce qui lui valait le privilège de dormir dans des draps et non sur de la paille comme ses camarades ». Les Milles, Bains, dessin de F. Springer.

Les dessins exécutés par Ferdinand Springer pendant les années 1939-1940 ne sont pas en franche rupture par rapport à ses dessins antérieurs. Lorsqu’il exerce aux Milles son œil et ses talents de dessinateur, il veut « composer des portraits idéalisés. Une façon pour moi de m’élever au-dessus de l’atmosphère déprimante du camp, de m’échapper de la réalité ». On aperçoit principalement des silhouettes d’hommes dénudés et musclés : Le sommeil du prisonnier, des Acrobates, un Laveur de linge, Les coupeurs de bois, Les maçons ou bien La douche des Milles. Sur ces feuillets élégamment griffonnés, il ne s’agit en aucun cas d’un reportage. Springer ne fait pas exactement du déni de réalité : assez paradoxalement, il continue de dessiner comme un amoureux de l’art florentin, selon des principes de transposition et d’idéalisation qui l’éloignent fortement de la quotidienneté. Ses figures surannées se dessinent sur un fond quasiment intemporel, on ne perçoit pas les baraquements et la pénombre de la tuilerie, rien n’évoque directement les rassemblements matinaux, les militaires ardéchois ou bien les repas pris en commun : les silhouettes individualisées et mythologisantes de Springer pourraient s’intégrer dans des bas-reliefs néo-classiques ou bien parmi les gravures de l’adaptation du Banquet de Platon, son premier livre publié à tirage limité, en 1937.

Le seau à merde, Les Milles, 1940, dessin à la plume.

Quelques exceptions tout de même : des silhouettes plus mélancoliques, des portraits de « prisonnier », la vision d’un jeune souabe qui pose pour Springer. Ses grosses mains s’appesantissent sur ses genoux, ce personnage était affecté au nettoyage des latrines : en allemand, on l’appelle scheisskübel, ce qui signifie « seau à merde ».

Son fils Mathias Springer qui naquit en 1946 m’a raconté que son père n’avait jamais manifesté de l’aigreur ou bien du ressentiment à l’endroit du camp des Milles. Avec le recul, songeant aux récits bien autrement tragiques de la Shoah, Ferdinand Springer n’avait pas une vision catastrophiste de cette séquence de sa vie. Dans un entretien diffusé par une télévision régionale, Springer précise que les officiers du camp avaient une attitude relativement tolérante par rapport aux artistes, les fours de la tuilerie lui permettaient de s’isoler pour mieux travailler.

Au printemps de 1940, Springer contracte une pneumonie et séjourne pendant trois semaines à l’hôpital militaire d’Aix où il est très mal soigné. Lorsqu’on le ramène à l’infirmerie des Milles, on est au mois d’avril. Une commission statue sur son sort : il est envoyé à Forcalquier, en tant que prestataire. Il ne connaîtra pas l’épisode du Train des Milles où sont entraînés quelques semaines plus tard, Lion Feutchwanger, Alfred Kantorowicz, Franz Hessel et Max Ernst. Ferdinand Springer avait un souvenir précis de Walter Hasenclever qui était tout d’abord interné au Fort d’Antibes et qui se donna la mort avant le départ du train.

Springer retrouve Hans Bellmer, affecté à Forcalquier depuis le 30 janvier 1940. Les deux internés disposent d’une petite cellule, leur compagnie est logée dans l’ancienne prison de la ville : ils ont du matériel pour dessiner et graver, comme le rappelle une photographie montrant Springer coiffé d’un chapeau militaire. Quand on ne les occupe pas à refaire un chemin dans la campagne proche, ils circulent assez librement. Les positions esthétiques des deux artistes ne se sont pas modifiées, comme l’indiquent les entretiens de Springer avec Emmanuelle Foster : « Je faisais un grand nombre de dessins que je montrais à Bellmer pour avoir son avis : “ Bon Dieu, vous avez encore fait de çà une déesse grecque. Mais regardez ! regardez cette lèvre supérieure – toute la bêtise qui y est incluse ! ” »… « Une après-midi, nous sommes allés dans les environs, Bellmer, quelques autres camarades et moi, une région très belle appelée “ Les Mourres ” formée de rochers qui ressemblaient à de gros champignons avec des surfaces très structurées. J’étais heureux de pouvoir dessiner autre chose que les “ Krétins ” de la cour des Milles, j’étais donc absorbé sans remarquer que Bellmer derrière moi regardait mon dessin. Il appelait les autres : “ Hé les gars, venez voir, Springer a dessiné comme Léonard en personne ”… Je continuais mon dessin en y mettant les formes de centaures. Bellmer a alors protesté : “ Vous n’avez pas honte de bousiller ainsi votre beau dessin avec ces centaures anecdotiques ” ».

Surviennent la débâcle et l’armistice du 22 juin. Convoyé vers la Mayenne, Springer reçoit la mission de guider une section du camp de Forcalquier jusqu’au Meslay-du-Maine… « Trois jours et trois nuits de marche sans manger. Nous traversions des villages et nous étions hués, bien évidemment parce que nous étions Allemands. Nous sommes arrivés à Angers où un train de marchandises nous a pris en charge… Le voyage s’est achevé à Albi où nous avons été internés au camp de Saint Juery. Là il y eut un criblage. J’ai pu être démobilisé parce que j’avais un domicile en zone non occupée – la maison de Grasse, j’indiquais plus haut qu’elle fut providentielle – et que j’avais servi comme “ prestataire ”… ». C’était en août 40, raconte encore Ferdinand Springer : « À Grasse, j’ai retrouvé ma femme, Magnelli, Sonia Delaunay, Arp et Sophie Arp, et nous y sommes restés jusqu’en 1942 ».

1941-1942 : à Grasse, la mue d’un artiste

Pour subvenir aux besoins les plus élémentaires, Marcelle et Ferdinand Springer entreprennent de faire pousser des légumes autour de leur maison. Les résultats ne sont pas probants : avant l’automne de 1942, Ferdinand, homme de grande taille – plus de 1 mètre 80 – pèse 45 kilos. En dépit de ces très grandes difficultés, cette période de vie fut pour Springer une séquence décisive dans son parcours d’artiste. Il avait clairement presssenti aux Milles qu’un monde ancien achevait de s’écrouler. Jusqu’à Forcalquier, il aura tenté de maintenir un premier système de valeurs, une solitude de moins en moins défendable. Sa réflexion personnelle en face des chocs de l’histoire, les exemples des amis artistes avec lesquels il se lie à Grasse, lui permettent de se défaire de son académisme : il va frayer une voie beaucoup plus personnelle et beaucoup plus contemporaine. Dans ses travaux de cette époque, la figure humaine va cesser d’occuper la place centrale.

Le génie du lieu – on parle quelquefois de la région de Grasse comme s’il s’agissait d’une seconde Toscane – et puis surtout plusieurs facteurs humains, les présences conjointes d’artistes de premier plan, firent de l’espace où vivaient Marcelle et Ferdinand Springer l’équivalent de ces lieux de « résistance intérieure » que furent dans le Midi des endroits comme Sanary, Oppède-le-Vieux et Dieulefit. Une communauté intellectuelle et artistique se reconstitua furtivement. Alberto Magnelli avait fait la connaissance de sa compagne Suzy Gerson à Paris, en 1934. Les Magnelli s’étaient installés à Grasse dans une ancienne magnanerie entourée d’arbres, La Ferrage. En 1940, Suzy et sa mère avaient été retenues pendant cinq semaines au camp de Gurs. Springer raconte que « Suzy Magnelli était berlinoise comme ma femme. Une amitié s’est tout de suite développée entre elles. Il y avait une similitude de destin, si je puis dire. Toutes deux juives, berlinoises, épouses de peintres ; c’est par elles que la relation avec Magnelli s’est concrétisée ». Les Magnelli avaient suscité la venue d’Hans Arp et de son épouse Sophie Taueber-Arp qui avaient élu domicile au Château-Folie. Les Arp venaient de recueillir Sonia Delaunay qui avait perdu son mari en octobre 1941. Un autre artiste, François Stahly qui était lui-même le fils d’un père allemand et d’une mère italienne, les rejoignait. Ce petit monde plus ou moins apatride se retrouvait une ou deux fois par semaine sur la terrasse de la Brasserie Bianchi, dans l’artère principale de Grasse. « Nous vivions dans une atmosphère dangereuse. Les entretiens sur l’art nous éloignaient en quelque sorte des dangers qui nous entouraient. C’était vraiment très précieux ».

Ces temps sont des temps de grandes privations affectives et matérielles. A Grasse, ce n’est pas uniquement la nourriture qui fait défaut. Pour travailler et créer, des matériaux essentiels, la toile, les papiers de qualité et les tubes de couleur manquent aussi, Magnelli œuvrait sur de petites ardoises ou bien avec des « collages à la ficelle ». Encouragé par ses amis, Springer s’aventure et expérimente dans des dimensions minuscules : il traduit rapidement sur de petits carnets ses nouvelles intuitions. Plusieurs directions s’offrent à lui, le champ du possible s’est agrandi : il opère une manière de saut dans l’inconnu du côté de l’abstraction, multiplie les angles d’attaque, explore les prémices de ses travaux de l’après-guerre. Dans une vitrine de l’exposition, on apercevra plusieurs de ses feuillets de très petits formats ; quelques-uns d’entre eux furent présentés en 2007, lors de l’exposition Varian Fry élaborée à la Halle Saint-Pierre par Michel Bepoix et Martine Lusardy. De même, au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris et puis à Bilbao, l’exposition « L’Art en guerre » de 2012-2013 a présenté Sans titre, un mince feuillet détaché des carnets suisses de Springer, daté du 26 juillet 1944 (page 85 du catalogue).

L’exil en Suisse, jusqu’en août 1945

L’après-guerre sonnera pour Ferdinand Springer l’heure d’un nouveau départ. Les lois et les comportements anti-sémites menaçaient beaucoup trop précisément son épouse. Marcelle et Ferdinand sont plus que jamais contraints de se percevoir comme des indésirables, l’arrivée des troupes allemandes dans le Midi est imminente. « La terre nous brûlait sous les pieds, ici à Grasse ». Hans Arp et Sophie Taeuber les ont précédés, le couple décide de passer la frontière avec un visa obtenu auprès du consulat suisse de Nice, et de faux papiers. Springer est enregistré sous le nom de Ferdinand Sautier, « des passeurs français lui ont fait franchir la frontière à travers les barbelés le 9 octobre 1942 à la tombée de la nuit ».

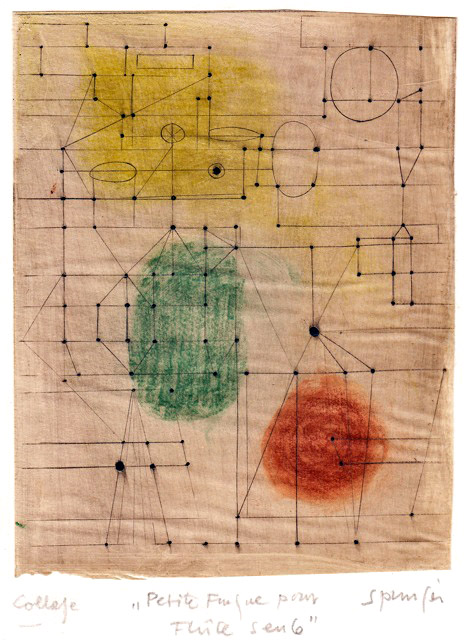

Petite fugue, 1954, collage, le souvenir de Paul Klee.

Cette nouvelle spirale de l’exil achève d’affranchir Ferdinand Springer : dans ces espaces/temps de grave pénurie, Springer a le bonheur de visiter à Berne l’atelier de Paul Klee qui fut l’une de ses très grandes admirations, l’exemple qui le conduisit vers encore plus de modernité et de sincérité. Il continue de peindre de petites aquarelles « sur du papier d’écolier » et tente en compagnie de sa femme de surmonter les traumatismes et les anxiétés qui l’ont sévèrement handicapé. À sa manière, avec des moyens apparemment dérisoires, il continue de faire la guerre à la guerre. Avec presque rien, uniquement avec des outils d’artiste, il entreprend de représenter le monde qui l’entoure, il cherche un équivalent plastique pour tout ce qui a pu l’ébranler. Pour Springer comme pour de nombreux artistes qui vécurent comme un cauchemar plusieurs épisodes de la Seconde Guerre mondiale, il faut continuer d’œuvrer afin de desserrer les terribles contraintes de l’époque : « Cette retraite, cette parenthèse a été une chance pour la liberté que j’y ai gagnée, l’intériorité aussi. Je me sentais totalement inconditionné, loin de toute préoccupation d’ordre social, loin de toute ambition, de toute considération extérieure à l’art. La liberté totale ».

Mythe de la Caverne III, gravure à l’eau forte, 1948

Après trois ans passés en Suisse, Marcelle et Ferdinand Springer font retour à Grasse. « Nous trouvons notre maison dans un état effroyable. Elle avait été réquisitionnée pendant la guerre pour héberger des réfugiés… Le jardin était rempli d’immondices, de boîtes de conserve vides, d’herbes folles. Sur la rue, devant la maison, gisait un tank allemand abandonné… J’avais le sentiment qu’il me fallait repartir de zéro. Tout était à recommencer ».

Une place importante sera accordée dans l’exposition de l’été à la seconde vie de Ferdinand Springer. 1945 et les années qui suivent seront pour lui le temps de la détente et de la liberté grande. Il s’agit de visualiser les grandes avancées, et puis les incessantes oscillations, les retours à une figuration transmuée qui marquent son parcours.

A partir de 1952, Springer habite Paris, il dispose d’un appartement sous les combles d’un immeuble du 18 de la Place des Vosges ainsi que d’un atelier tout proche, rue du Foin. Cette période parisienne sera de courte durée, puisqu’il décide de réintégrer Grasse au début des années soixante. À Paris comme à Grasse, la pratique assidue de la gravure est l’un des grands axes de son travail. On observera l’évolution qui le conduit de la gravure figurative à la gravure abstraite et on appréciera les grandes inventions qu’il réalisa en travaillant avec des cuivres découpés.

Alain PAIRE

Pour aller plus loin…

Une exposition le 13 juillet au camp des Milles, Ferdinand Springer, le destin d’un exilé allemand : lien

1937-1945 : Ferdinand Springer, entre New-York, Grasse, Les Milles et la Suisse. : lien

Le camp des Milles : internements et déportations, 1939-1942 : lien

1937 / 1940 : Max Ernst, à Saint-Martin d’Ardèche et au camp des Milles : lien

…et sur ce blog :

Inauguration du Site-Mémorial du Camp des Milles, Aix-en-Provence, le 10 septembre 2012 : lien

Camp des Milles : « Parti sans laisser d’adresse » : lien

J´AI BIEN AIMÉ…

Mon oncle était le peintre Didier Bérény. En ce temps-là, il demeurait avec sa femme à Vence. Il a demandé la naturalisation française. Ma famille s’est échappée aussi de l’Allemagne mais ma mère, née a Mannheim, s’est mariée à Madrid avec mon père portugais. Je suis née au Portugal en 1934. Ce n’est seulement qu’après la guerre que j´ai reçu les premières lettres de ma famille.

Mon grand-père peintre… une grande histoire…