2 000 prévenus sont à incarcérer à Bordeaux « dans locaux disponibles ou pontons bâteaux »…

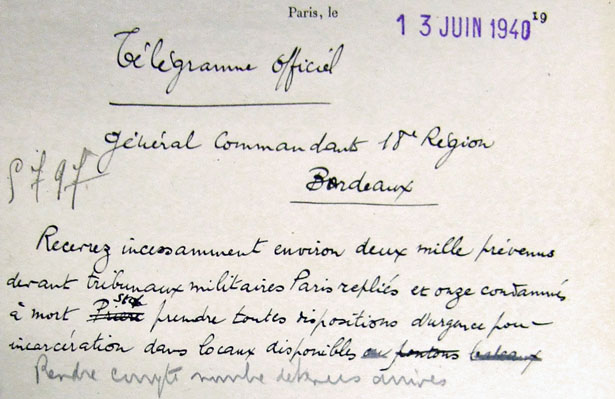

Par Jacky Tronel | dimanche 8 juillet 2012 | Catégorie : Dernières parutions, RECHERCHES | 2 commentairesLa minute de la décision du 13 juin 1940 du ministère de la Défense nationale et de la Guerre de replier vers le sud de la France les détenus écroués à la prison militaire de Paris donne lieu à trois télégrammes officiels adressés aux généraux commandant les 5e, 16e et 18e régions militaires. Le télégramme destiné au général commandant la 18e Région, à Bordeaux, stipule : « Recevrez incessamment environ deux mille prévenus devant tribunaux militaires Paris repliés et onze condamnés à mort – Stop – Prendre toutes dispositions d’urgence pour incarcération dans locaux disponibles ou pontons bateaux [cette dernière mention est biffée sur l’original manuscrit]. Rendre compte nombre détenus arrivés. »

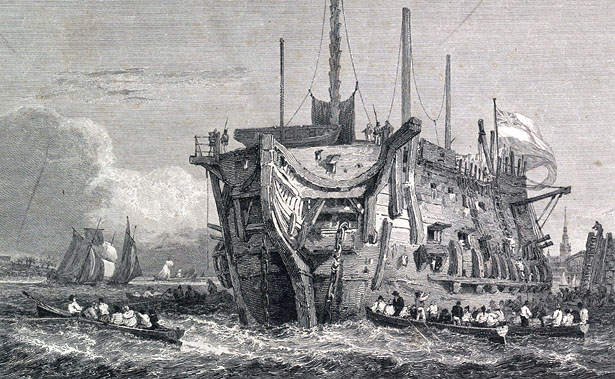

L’instruction a de quoi surprendre. Elle renvoie à des pratiques en usage en Angleterre (voir ci-dessous) mais aussi en France, sous la Terreur, quand les révolutionnaires français utilisaient des navires de guerre désarmés et souvent démâtés, ancrés à proximité des côtes, et s’en servaient de prisons flottantes pour y enfermer les prêtres réfractaires, les royalistes et les déserteurs… ou, plus tard, pendant la Commune.

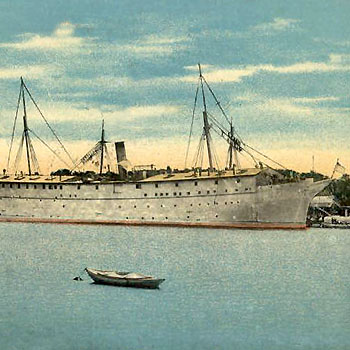

Photo ci-dessus : U.S.S. Southery « Prison Ship » Portsmouth Navy Yard, N. H. (1898-1933). Coll. J. Tronel.

Instructions relatives au repli pénitentiaire de juin 1940

La décision d’évacuer la Prison militaire de Paris est prise par Georges Mandel, ministre de l’Intérieur. Le 10 juin, il charge Meyer, directeur de la Police judiciaire de la Préfecture de Police de Paris, de téléphoner l’ordre de repli « sur Orléans ». Vers 13 h. 30, le capitaine Kersaudy est prévenu qu’il lui faut se tenir prêt. Des camions doivent se présenter au Cherche-Midi, vers 15 heures. Incrédule, Kersaudy s’adresse au Bureau de la Justice militaire et demande une confirmation écrite. Il l’obtient. La note de service n° 18.147/JM lui enjoint de remettre les détenus aux convoyeurs. Sur un effectif de 306 détenus à la date du 10 juin, 297 quittent la prison militaire du Cherche-Midi, tandis que 9 restent. Deux d’entre eux sont libérables. Les sept autres sont requis pour assurer les travaux de nettoyage avant l’évacuation totale de l’établissement. Ils rejoindront le groupe à Orléans dans la nuit du 13 au 14 juin, en compagnie de deux autres détenus écroués le 11 juin et de leurs gardiens. Le groupe des 297 détenus est ainsi constitué : 48 condamnés, 198 prévenus et passagers, 4 officiers prévenus et 47 inculpés d’espionnage. Six sous-officiers du personnel de la Justice militaire accompagnent l’escorte placée sous le commandement d’un lieutenant de la Garde républicaine.

La Maison d’arrêt de la Santé sert d’annexe à la Prison militaire de Paris. À la date du 10 juin 1940, le registre des mouvements indique qu’ils sont 1 559 « sortis dans le jour », dont 8 condamnés à mort. Au total, l’exode pénitentiaire de la Prison militaire de Paris concerne donc 1 865 détenus.

Pour en savoir plus, voir sur ce blog l’article Le repli tragique de la colonne de Cepoy (15-17 juin 1940)

et La Prison militaire de Paris face à la débâcle de juin 1940

Un exemple de traitements inhumains et dégradants : les « pontons »

… par M B. Saint-Edme. Extrait du « Dictionnaire de la pénalité », Paris, 1828.

PONTONS, vieux vaisseaux qui, dans certains pays, ont servi ou servent encore à renfermer les prisonniers de guerre ou les forçats. Partout, même à Naples et à Messine , on a supprimé ces prisons meurtrières, et les forçats y ont, comme en France, des bagnes spacieux ; à plus forte raison ne les a-t-on pas employées pour les prisonniers de guerre.

Mais en Angleterre, où le génie de l’oppression extérieure ne recule devant aucun moyen, quelque atroce qu’il puisse être, les pontons sont encore des réceptacles de prisonniers étrangers. Ces pontons peuvent être considérés comme des étouffoirs, dans lesquels tout est calculé pour procurer la mort, dans un temps donné, à quelques milliers d’hommes, dont les souffrances jusqu’à ce terme ne peuvent être bien comprises que par ceux qui ont eu le rare bonheur d’y survivre.

Ce qui va suivre est extrait de l’ouvrage du Maréchal de camp Pillet, sur l’Angleterre, où il a été prisonnier lui-même. On a taxé, il est vrai, cet auteur de partialité et d’exagération ; mais ces reproches ne sont appuyés sur rien, et M. Pillet en appelle aux témoignages de tous ceux qui ont eu à souffrir comme lui de la barbarie insulaire. Au reste, il s’autorise, au commencement du chapitre qui traite des pontons, de l’aveu d’un anglais, Howard, qui, dans son ouvrage sur les prisons, imprimé à Londres, s’exprime ainsi : « Hulks ougth to be the punishement only fort the most atrocious crimes » : « Les pontons ne devraient être que la punition des crimes les plus atroces ».

Ces pontons, servant de prisons de guerre, sont généralement des vaisseaux de soixante-quatorze. Les prisonniers occupent la batterie basse et le faux-pont, dont on a retranché, à chaque extrémité, environ un quart d’étendue ; la portion de la garnison qui n’est pas de service y couche avec les armes chargées, et la cloison qui les sépare est mailletée ou renforcée de grosses tètes de clous placées sans intervalles. De distance en distance sont pratiquées des meurtrières, par lesquelles peuvent passer des canons de fusil, à l’effet de tirer, si l’on veut, sur les prisonniers. De nombreux factionnaires sont placés dans une galerie qui règne dans tout le pourtour du bâtiment. Les consignes, qui varient suivant le caprice du commandant, ont donné lieu à beaucoup d’assassinats. Ils ont été d’autant plus fréquents que les soldats de marine sont, pour la plupart, en Angleterre, des hommes chargés de crimes, auxquels le magistrat n’a laissé que l’alternative d’entrer dans ce corps ou d’être pendus.

« Prison Ship at Deptford », gravure de George Cooke, 1826.

Les pontons étaient, en 1813, au nombre de neuf, dans la seule rade de Chatam, et pouvaient contenir chacun mille hommes environ. Ils étaient placés à des distances qui ne permettaient pas aux prisonniers de pouvoir communiquer de l’un à l’autre par la voix ou par signe. Ils ne changent point de place, mais sont amarrés à demeure au milieu de vases fétides et stagnantes que chaque marée découvre. Cela seul suffirait pour détruire la santé la plus robuste ; mais une foule d’autres causes non moins funestes ont été réunies par les administrateurs dans le but d’obtenir la destruction des prisonniers. La vérité de cette assertion sera démontrée par la description qui va suivre, et par l’augmentation du nombre de ces prisons, malgré la décision d’une société de médecine de Londres, qui, consultée sur leur insalubrité, déclara que des hommes qui auraient survécu pendant six années aux dangers qui les y menaçaient, ne pouvaient que traîner ensuite une vie languissante.

L’emplacement accordé à un prisonnier pour tendre son hamac est de six pieds anglais de long sur quatorze pouces de large ; mais ces six pieds se trouvent réduits à quatre et demi, parce que les mesures sont prises de manière à ce que les attaches des hamacs se trouvent rentrées les unes dans les autres ; la tète de chaque homme couché au second rang de la batterie est, par conséquent, placée entre les jambes des deux hommes qui sont au premier rang, et chaque rang s’emboîte ainsi dans le précédent, d’une extrémité de la batterie à l’autre. La carrure d’un homme ordinaire est, d’un coude à l’autre, d’environ dix-huit pouces ; et comme on ne lui accorde sur les pontons que quatorze pouces il serait physiquement impossible de s’y placer, si l’en ne s’empilait les uns au-dessus des autres. Pour cet effet, on attache le numéro pair ou impair environ dix-huit pouces plus bas que les deux numéros qui le précèdent et le suivent, et, de cette manière, on obtient un peu plus de largeur sans diminuer, cependant, les dangers de l’encombrement pour la santé. Cet encombrement ne cesse pas, et les pontons sont toujours au complet, c’est-à-dire plus que remplis.

Si de nouveaux prisonniers arrivent, on les jette dans les batteries, quoiqu’elles contiennent déjà plus d’hommes que n’en comporte la nécessité physique. Ces nouveaux venus, ne trouvant pas de place pour pendre leurs hamacs, sont réduits, quel que soit leur rang, à coucher sur la planche humide et nue. Il ne reste d’autre ressource à l’officier prisonnier, quand il a de l’argent, que d’acheter une place. C’est une misérable spéculation pour un pauvre prisonnier affamé ; il consent à vendre sa place afin de se procurer un peu plus de vivres pendant quelques jours ; et, pour ne pas mourir de faim, il accélère la destruction de sa santé, et se réduit, dans cette horrible situation, à coucher sur un plancher ruisselant d’eau provenant de l’évaporation de transpirations forcées, qui a lieu dans ce séjour d’angoisses et de mort.

On pourra juger de ce que doit être un pareil encombrement, par la description du ponton le Brunswick, à bord duquel a été détenu le Maréchal de camp Pillet. Les dimensions ou hauteur du faux pont ne présentent exactement que quatre pieds dix pouces ; en sorte que l’homme d’une taille même au-dessous de la moyenne ne peut jamais s’y tenir debout. C’est un genre de supplice perpétuel qu’aucun de ces tyrans, qui ont déshonoré l’espèce humaine, n’avait encore imaginé contre les plus grands criminels. La plupart des hommes qui y ont été enfermés sont perclus, et ne se relèveront plus. Les ouvertures pour donner de l’air consistent en quatorze hublots ou petites fenêtres, percées à chaque côté, de dix-sept pouces carrés, sans vitres. (Les prisons de terre et de mer où les Français sont placés en Angleterre, n’ont jamais de vitres, quoique la température y soit généralement humide et froide, et les hiver très longs).

La chaleur produite par l’entassement des prisonniers est si grande, qu’on ne pouvait fermer les hublots que d’un côté à la fois, celui exposé au vent, et c’est ce qui se pratique avec de mauvaises guenilles. Ces ouvertures sont croisées par des grilles de fer fondu, formant une seule masse ; les barres sont épaisses de deux à trois pouces, et les hublots se ferment tous les soirs par un mantelet en madrier. Les sabords rétrécis de la batterie basse sont fermés de la même manière. Il résulte d’un tel état de lieux, et de semblables précautions, que des hommes entassés par centaines dans les batteries et faux-ponts hermétiquement fermés en hiver pendant un espace d’au moins seize heures, tombent, pour la plupart, faibles et suffoqués par le défaut absolu d’air. Si l’on essaie alors d’obtenir qu’un des hublots soit ouvert grâce qui ne s’accorde qu’après de longues supplications, après avoir longtemps frappé au mantelet où l’on a porté l’homme mourant, les voisins de l’ouverture, complètement nus parce qu’il est impossible de résister autrement aux étouffements de cette chaleur concentrée se trouvent saisis par le froid au milieu d’une transpiration abondante, et ne tardent pas à être attaqués de maladies inflammatoires.

Ce sont les poumons qui sont d’abord affectés, et la vie des prisonniers est ainsi successivement compromise, celle des jeunes gens surtout. On ne peut ordinairement éviter une pareille fin pendant plus de trois ans. L’air est tellement chargé de vapeurs humides et délétères, que les chandelles s’éteignent, ce qui est le signe le plus évident de l’absence d’air respirable. Ces vapeurs, aspirées et expirées tour à tour par des poumons en état de suppuration, portent bientôt ce même genre de mort dans les individus qui n’en étaient pas encore atteints ; elles sont si fétides, si épaisses, si chaudes, qu’on a vu quelquefois les gardiens crier au secours, à l’incendie, lorsqu’un des hublots ouvert dans un de ces cas de nécessité dont il a été parlé, portait jusqu’à eux les exhalaisons brûlantes qui s’échappaient de ces cachots infects. Souvent même on se préparait à faire jouer les pompes dans les batteries, et les prisonniers se voyaient menacés d’un nouveau fléau, celui de l’inondation. Il n’y a de libre dans toute l’étendue du bâtiment qu’un espace de quarante pieds de long sur trente-six de large, et qui sert tout à la fois de promenade et d’étendoir à mettre au sec les haillons de plus de neuf cents hommes.

La nourriture des prisonniers, distribuée en faible quantité, est de si mauvaise qualité, que l’on a eu souvent à craindre des maladies épidémiques. La réponse que l’on fait à toutes les plaintes portées à ce sujet est constamment celle-ci : « That is too good for French dogs », « Cela est trop bon pour des chiens de Français ». Un trait cité par l’auteur dont est extrait cet article, suffit pour donner une idée de ce qu’était la nourriture des prisonniers. Milord Cordorver, colonel du régiment de Carmarthen, de garde à la prison dePorchester, étant entré un jour dans l’intérieur, avec son cheval, qu’il attacha à une des barrières, en dix minutes son cheval fut dépecé et mangé. Lorsque milord vint pour le reprendre, après quelques recherches on l’informa du fait ; il refusa de le croire, mais on lui présenta la peau et les entrailles, et un misérable affamé acheva de dévorer, en sa présence, la dernière pièce de viande crue. Tous les chiens qui entraient dans la prison avaient le même sort. Par ce fait, arrivé dans une prison de terre, on peut juger du régime des pontons.

Dans la première guerre, on compta trente mille hommes morts, en cinq mois, d’inanition. Il faut joindre à ces deux fléaux du logement et de la nourriture, l’infidélité dans la remise des sommes que les familles des prisonniers leur faisaient passer, et avec lesquelles ils eussent pu alléger le poids de leurs maux ; enfin les mauvais traitements qu’ils ont tous les jours à subir. Les prisonniers se comptent deux fois par jour. Les escaliers par lesquels quatre ou cinq cents hommes doivent déboucher pour se rendre à cet appel, sont raides et étroits, et ne laissent de passage que pour un seul homme à la fois. Au moment où l’on doit compter, des soldats descendent pour faire monter les prisonniers, et commettent alors des actes effroyables de brutalité ; plusieurs fois des prisonniers ont été percés de baïonnettes ou estropiés à coups de sabre, parce qu’ils ne montaient pas assez vite au gré d’un soldat ivre. M. Pillet déclare qu’il a pleine connaissance que plus de cinq cents Français ont péri de son temps par suite de pareils traitements, sans qu’il ait été possible d’obtenir justice, et qu’une bien plus grande quantité a dû rester estropiée et hors de service, par les coups de feu, les coups de baïonnette, de sabre, etc.

Quand de pareils assassinats ont été suivis d’une mort immédiate, ce qui est arrivé souvent, le rapport du jury a toujours été, justifiable homicide, homicide légitime. Lors de l’horrible massacre du ponton le Samson (31 mai 1811), dans lequel huit hommes furent tués sur la place, entre autres le lieutenant Dubausset, le jury ne prononça pas d’autre verdict que justifiable homicide. Il n’y avait cependant aucun motif plausible pour ce massacre ; on peut l’appeler un crime prémédité par l’agent, le lieutenant commandant à bord de ce ponton et leurs complices.

Après avoir subi tant de mauvais traitements et couru tant de dangers, les prisonniers de guerre français n’ont pas épuisé tous les maux qui leur sont réservés, les maladies viennent y mettre le comble. Chaque année, l’administration renvoyait une certaine quantité d’hommes qualifiés d’invalides, et l’amirauté anglaise se glorifiait de cette conduite comme d’un acte d’humanité ; elle était le résultat de la perversité la plus machiavélique, la plus infâme. Ce n’étaient pas des vieillards dont l’âge a épuisé les forces, ou des soldats mutilés ou estropiés dans les combats que le cabinet de Londres rendait à leur patrie et à la liberté, c’étaient des jeunes gens, tous d’une constitution originairement robuste, des hommes dans la force de l’âge, mourants de la poitrine, assassinés par le régime des prisons, et renvoyés au dernier stade de la maladie. On tue les hommes en état de servir, puis on les renvoie en France, afin qu’ils y meurent tout à fait. Plusieurs succombent dans le passage. Au reste, la maladie pulmonaire atteint tout homme qui a dépassé deux années d’emprisonnement, et la rapidité de ses ravages est en proportion de la jeunesse du sujet. Un jeune chirurgien de Turin, nommé Fontana, a exposé, dans un mémoire à ce sujet, que la médecine exercée dans les prisons d’Angleterre est un auxiliaire dont on se sert pour tuer et non pour guérir.

Si l’on taxait un pareil témoin de calomnie ou de prévention, qu’on se rappelle les procès-verbaux dressés à l’occasion des prisonniers jetés sur diverses plages du continent par les ordres de l’amirauté. Ces procès-verbaux, revêtus d’une authenticité incontestable, démontrent que le gouvernement anglais a fait jeter sur nos côtes des ballots de coton imprégnés de la peste !… On a compté cent cinquante mille Français morts au milieu des tourments sur les pontons d’Angleterre, pendant les deux dernières guerres, et trente mille qui n’ont revu le sol natal que pour y achever de mourir.

Source : Lu sur le site de Jean-Paul DOUCET (ancien professeur des Facultés de droit et ancien titulaire de la rubrique de Droit criminel à La Gazette du Palais) : « LE DROIT CRIMINEL », lien.

Sur Wikisource, il y a le récit de Louis Garneray sur ses 9 années de captivité sur un ponton anglais.

https://fr.wikisource.org/wiki/Mes_pontons#/media/File:Garneray_-_Portsmouth_Harbour_with_Prison_Hulks.jpg

Bonjour et merci pour la précision…

J’ai dans ma bibliothèque un autre ouvrage du même auteur : « La Prison Flottante – Neuf ans sur les pontons anglais – Souvenirs personnels de Louis Garneray », Librairie Saint Paul, Paris, sans date. Étant également peintre de la Marine, l’auteur a abondamment illustré l’ouvrage de gravures hors textes. Garneray passe pour être « le précurseur du roman d’aventure maritime », son récit de captivité sur les pontons anglais n’a pas valeur de témoignage. Cependant, il apporte un éclairage indéniable sur ce sujet.