« L’exécution des décisions en matière pénale en Europe. Du visible à l’invisible » Lyon 2008

Par Jacky Tronel | vendredi 13 septembre 2013 | Catégorie : Dernières parutions, DES PRISONS… | Pas de commentaireEn décembre 2008, dans le cadre d’un colloque international qui se tenait à Lyon, Philippe Combessie intervenait sur le thème : L’ambivalence des relations entre les démocraties et leurs prisons saisie à travers une analyse de l’évolution de l’édification des établissements pénitentiaires français. Le sociologue se livrait à une analyse de la fonction sociale de l’enfermement carcéral et de son évolution, au fil du temps et des lieux.

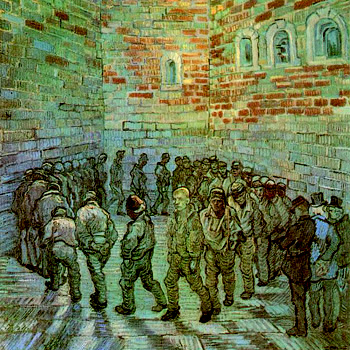

Van Gogh, La ronde des prisonniers (février 1890, d’après une gravure de Gustave Doré, Moscou, Musée Pouchkine)

Ce texte, visible en ligne (ici), est extrait de « L’exécution des décisions en matière pénale en Europe : du visible à l’invisible », actes du colloque international, Lyon, 15 et 16 décembre 2008, Ministère de la Justice, Direction de l’Administration Pénitentiaire, 2009, p. 128-141.

Philippe Combessie, professeur à l’université Paris Ouest-Nanterre-La Défense, auteur de Sociologie de la prison, Paris, La Découverte, coll. Repères, 3e éd. 2009.

La mise en œuvre des décisions privatives de liberté, comme celle des autres sanctions et mesures déterminées par le juge pénal, a beaucoup évolué. Elle doit encore s’adapter dans une Europe qui est un espace [supposé] de liberté, de sécurité et de justice pour chacun.

Les prisons lyonnaises Saint-Joseph et Saint-Paul, construites il y a plus de cent cinquante ans, seront bientôt remplacées par un établissement moderne, [tandis que la prison Montluc a été transformée en un lieu de mémoire] : c’est la partie visible de cette évolution. Mais il est d’autres changements, ceux-là invisibles, qui transforment profondément l’exécution de toutes les décisions en matière pénale.

Dans un contexte de surpopulation pénale, il s’agit de réfléchir aux modifications concrètes qu’il convient d’apporter en cette matière, alors que l’ouverture d’établissements neufs coïncide avec la volonté de mettre en œuvre les nouvelles règles pénitentiaires européennes et de développer les alternatives à l’incarcération. Le colloque organisé à Lyon en 2008 participe, à travers les communications et les échanges, au progrès d’une fonction qui est essentielle dans tout État de Droit et qui doit s’exercer dans le respect de la dignité des personnes placées sous main de justice… [présentation du colloque par Marc Renneville sur le blog Criminocorpus, le 30 septembre 2008]

Communication de Philippe Combessie :

L’ambivalence des relations entre les démocraties et leurs prisons se manifeste de plusieurs façons. L’une des plus symptomatiques est qu’elles sont l’objet de projections d’images aussi caricaturales que diamétralement opposées : « palace 4 étoiles » pour certains, « cul de basse fosse » pour d’autres. Cela ne facilite pas une approche objective et sérieuse des multiples questions que pose l’enfermement carcéral. C’est la raison pour laquelle les réalités de la vie quotidienne, tant pour les personnes incarcérées que pour celles que la société charge de s’en occuper, demeurent méconnues, voire occultées – comme le sont souvent, et c’est symptomatique, les bâtiments pénitentiaires eux-mêmes.

On présente ici cette ambivalence à travers l’analyse socio-anthropologique de l’évolution de l’emplacement ainsi que des pratiques et procédures d’édification des établissements pénitentiaires francais. Les dynamiques à l’œuvre peuvent paraître contradictoires ; pour les comprendre de facon globale, un éclairage historique s’impose.

Un projet à double filiation : humanisme et christianisme

Au XVIIIe siècle, les projets d’enfermement pénitentiaire furent le fruit d’une double filiation. Baignés par l’esprit des Lumières – héritier de l’école de pensée « humaniste » qui confère à l’Homme une place centrale dans la société – ils furent également imprégné d’une perspective chrétienne de rédemption par le rachat des péchés.

Ces deux dynamiques, l’une naissante, l’autre ancienne, ont contribué, il y a deux siècles et demi, à l’invention d’un traitement qui permet aux personnes considérées comme délinquantes ou criminelles de trouver, à leur sortie, une place digne dans la société. Il s’agissait, nous dit Françoise Digneffe, d’un « moment privilégié où existait un véritable souci pour le condamné » [Debuyst et al., 2008, tome I : 184].

Prison des villes ou prison des champs ?

Ateliers collectifs ou isolement total ?

Certains humanistes imaginèrent alors des prisons en pleine ville, au cœur de la cité ; ainsi le panoptique [ci-contre], forme d’utopie carcérale 1, développé par Jeremy Bentham [1787], devait-il être régulièrement visité par des citoyens de passage qui formeraient, disait-il, « un grand comité public du tribunal mondial » 2.

À l’inverse, dans une perspective d’expiation, voire de punition, souvent développée par les mouvements fondamentalistes chrétiens, on a aussi envisagé des lieux de réclusion isolés, en pleine campagne, à distance des fureurs de la ville, un peu comme l’étaient certains monastères, établissements religieux dont la division architecturale en cellules a servi de modèle à nombre de bâtiments pénitentiaires 3. C’est ainsi que les autorités Quakers de Pennsylvanie développèrent un régime d’enfermement qu’on a appelé philadelphien, basé sur l’isolement total et continu des reclus, modèle qui s’opposait à celui des établissements de New-York (notamment la prison dite d’Auburn 4, puis celle de Sing-Sing) où les détenus, isolés pendant la nuit, étaient le jour regroupés dans de grands ateliers [Beaumont & Tocqueville, 1845].

Entre ces deux modèles, l’isolement absolu d’un côté, le travail collectif en ateliers de l’autre, une controverse internationale se développa autour des moyens les mieux adaptés pour permettre la réhabilitation des condamnés. De part et d’autre, les arguments étaient armés par des considérations à la fois philosophiques et théologiques, mais un point les réunissait : toutes les prisons doivent permettre aux détenus de préparer une bonne intégration sociale à leur sortie.

Des usages divers… et des contraintes budgétaires

Dès son entrée en service, la prison se vit attribuer des objectifs parfois très différents, souvent liés aux intérêts politiques du moment. La variété des missions qui lui furent confiées tient à la grande souplesse de son fonctionnement 5 et surtout à la méconnaissance de ses effets 6. En France, à l’époque napoléonienne, les prisons – souvent des bâtiments ecclésiastiques ou aristocratiques réquisitionnés lors de la Révolution – servirent d’appui aux autorités militaires : on y enferma les insoumis de la « Grande Armée », il s’agissait de maintenir la troupe sous pression.

Quels que soient les motifs d’incarcération, l’éventualité d’un encellulement individuel se heurta longtemps à des considérations budgétaires. Dans une circulaire du 17 août 1853, Victor de Persigny, ministre de l’Intérieur, recommandait aux départements de cesser la construction des prisons cellulaires. Il fallait faire à moindre coût.

Malgré les efforts de ceux qu’on appelait alors des philanthropes et de quelques spécialistes engagés dans des projets de réforme comme Charles Lucas 7, les trois premiers quarts du XIXe siècle peuvent être considérés comme une période sombre de l’histoire pénitentiaire française pour ce qui concerne les conditions de vie et de travail, tant des détenus que du personnel pénitentiaire. L’historien Jacques-Guy Petit [1991] parle de peines obscures.

Évolution du positionnement au sein du continuum des sanctions

Illustration : Didier Chamizo, Dura Lex (2001) © Photo : Dennis Bouchard

Illustration : Didier Chamizo, Dura Lex (2001) © Photo : Dennis Bouchard

Dès son avènement, la Troisième République est marquée par un vaste chantier de rationalisation de l’administration et de l’exécution des mesures et sanctions pénales. Le sénateur René Béranger est porteur de plusieurs projets de loi, dont celui qui organise, le 27 mai 1885, d’un côté la « relégation des récidivistes » 8, de l’autre la « libération conditionnelle » 9. Il est aussi le promoteur de la loi du 26 mars 1891 qui institue la possibilité de prononcer une sanction « avec sursis ».

L’enfermement carcéral se trouva alors au milieu d’un continuum de sanctions, comme encadré par des modalités de traitements plus douces et moins visibles d’un côté, et par d’autres châtiments plus sévères et plus manifestes de l’autre – rappelons qu’à l’époque 10, c’est en place publique et après des roulements de tambour que les têtes guillotinées roulaient dans la sciure.

De 1870 à 1940, la tendance est à la diminution du nombre de détenus 11, et de nombreuses prisons disparaissent. Les deux plus célèbres sont la maison centrale de Thouars, établie en 1872 dans le château des ducs de la Trémoille, qui avait accueilli des détenus provenant des zones de combat en 1915 et qui cessa d’être une prison dès 1925, ainsi que la maison centrale pour femmes de Montpellier, désaffectée en 1934 (les 129 détenues qui y restaient ont été transférées à Rennes). La baisse des effectifs s’accompagnait d’une fermeture de petits établissements au profit de la construction de bâtiments de plus grande dimension, comme la prison des Baumettes, à Marseille, qui a accueilli ses premiers détenus en 1938. On comptait encore 368 maisons d’arrêt 12 en 1914, plus que 176 en 1939 13.

Pendant l’occupation nazie, certains établissements ont servi à enfermer ceux que les pouvoirs de l’époque dénommaient des « terroristes », rétrospectivement qualifiés de « résistants » ; leur présence a contribué à ennoblir les bâtiments qui les avaient hébergés, au sein desquels certains avaient alors organisé des réseaux, des sabotages ou autres actions de résistance. À la Libération, différents groupes locaux se sont institués en comités d’épuration, et les établissements pénitentiaires, en particulier les maisons d’arrêt qui restaient encore sous responsabilité des départements 14, ont alors enfermé des personnes convaincues de « collaboration » avec l’occupant.

La Seconde Guerre mondiale a correspondu aussi à la disparition de la déportation à Cayenne – décidée peu avant (1938), effective et définitive peu après (1953). Dans ce nouveau continuum de sanctions, la prison est donc devenue relativement plus sévère. Ce phénomène passa alors pratiquement inaperçu, il fut masqué par deux éléments conjoncturels : les troubles politiques et la mise en place d’une vaste réforme pénitentiaire. Aux difficultés sus-évoquées liées aux pratiques d’épuration ont en effet succédé d’autres troubles : l’Indochine et l’Algérie réclamaient leur indépendance. Les prisons connurent alors un surcroît d’activité qui prit tant d’ampleur qu’on créa même un statut spécial pour les détenus « de catégorie A » 15, incarcérés pour des faits en relation avec la guerre d’Algérie. Le second élément conjoncturel à prendre en compte est l’importante réforme pénitentiaire qui officialisait et généralisait la mise en place d’un régime dit « progressif » 16, impulsée notamment par d’anciens résistants qui avaient connu les geôles nazies, promus ministres ou hauts fonctionnaires du nouveau régime 17. Et puis, si le bagne de Cayenne avait fermé, restait encore la relégation en Algérie, qui ne disparaîtra qu’avec l’indépendance de ce pays, en 1962. En 1981, la peine de mort, qui depuis quelques années n’était plus que d’un usage exceptionnel 18, est officiellement abolie.

Depuis plus d’un quart de siècle, la prison occupe une place prééminente, au tout premier plan dans l’arsenal des dispositifs de coercition. Dernier vestige des châtiments corporels, elle est désormais la sanction la plus sévère, elle devient aussi la sanction par excellence. De façon qui peut sembler singulière, depuis ce même quart de siècle, la prison est aussi devenue de moins en moins visible.

Des bâtiments qu’on préfère souvent occulter

Même lorsque la prison était relativement douce au regard d’autres modes de traitement des condamnés, elle avait souvent mauvaise figure, mauvaise presse 19. On lui reconnaît quelque utilité : il faut bien que les comportements considérés comme les plus ignobles soient sanctionnés. On la juge indispensable : il faut bien tenir à l’écart les individus dangereux pour leurs semblables. Parallèlement, on l’accuse de fonctionner comme une école du crime, d’endurcir les condamnés plutôt que de les préparer à occuper une place digne dans la société, ou à l’inverse, de les transformer en loques humaines. D’aucuns parlent d’un « mal nécessaire ». D’autres considèrent que sa mission de réinsertion ne peut être qu’un leurre, propre à faire accepter, dans une démocratie, la mise à l’écart de certains citoyens [Faugeron, Le Boulaire, 1992]. Elle est toujours trop dure pour ceux qui se soucient du sort réservé aux condamnés, elle n’est jamais assez sévère pour les proches des victimes d’un assassin. Les conséquences des erreurs judiciaires contribuent à ternir son image, et les problèmes posés par la détention avant jugement paraissent insolubles. Alors, bien souvent, on préfère l’occulter, l’ignorer.

Une école peut s’appeler Jean de La Fontaine ou Victor Hugo, un hôpital Ambroise Paré ou Xavier Bichat, un stade Jean Bouin ou Roland Garros… une prison, trop lourde sans doute de problèmes humains et sociaux, semble ne pas pouvoir porter d’autre nom que celui du lieu où elle se trouve. Or son poids social est tel que la seule désignation de la commune ou du quartier où est elle implantée tend alors à évoquer aussitôt la prison : le nom du lieu est stigmatisé. Pour atténuer les effets de cette stigmatisation des lieux par un établissement carcéral, des stratégies de deux types ont été développées. Les premières se déploient aux niveaux national et local en reléguant les bâtiments pénitentiaires dans les lieux de moindre visibilité, lieux déjà socialement dévalués. Les secondes au niveau seulement local s’efforcent de limiter de fait leur visibilité par un travail d’occultation matérielle et symbolique.

Le développement des villes et l’embourgeoisement des centres urbains conduisent les autorités à effectuer des arbitrages au sujet de l’occupation des sols. Les établissements pénitentiaires sont alors écartés des secteurs les plus nobles du territoire, notamment des centres villes qui s’embourgeoisent 20. Les anciennes prisons y sont en général détruites. Il y a certes des exceptions notables mais dans les cas seulement où les bâtiments pénitentiaires qui n’avaient pas été construits à cet effet sont conservés et reçoivent une nouvelle affectation, plus digne de la qualité de l’environnement. Nous avons évoqué précédemment en note le cas de l’ancienne prison San Michele, à Rome ; elle abrite aujourd’hui le ministère de la Culture italien. En France, les locaux de l’ancienne commanderie Saint-Jean à Strasbourg avaient été transformés en prison Sainte-Marguerite dès 1740. En activité jusqu’en 1989, cette maison d’arrêt fut désaffectée pour laisser place à la prestigieuse École nationale d’administration (ÉNA), bâtiment hautement plus digne pour cette ville où siège le Parlement européen. En 2009, il en est de même pour les prisons du centre-ville de Lyon qui disparaissent et sont remplacées par un établissement édifié en périphérie urbaine. C’est vers des zones excentrées, moins nobles, plus pauvres, que les autorités responsables de l’aménagement du territoire déplacent les prisons.

Évolutions du parc pénitentiaire

Les réformes pénitentiaires qui ont suivi la Libération rappellent celles de l’avènement de la Troisième République, mais aucune politique publique d’ampleur nationale n’a été développée en ce qui concerne la construction de bâtiments nouveaux et c’est d’autant plus étonnant que contrairement à la première moitié du XXe siècle, on assiste alors à une augmentation assez régulière du nombre de détenus 21. Jusque dans les années 1980, les décisions d’édification de nouveaux bâtiments pénitentiaires étaient ponctuelles et se faisaient dans des directions distinctes, voire opposées.

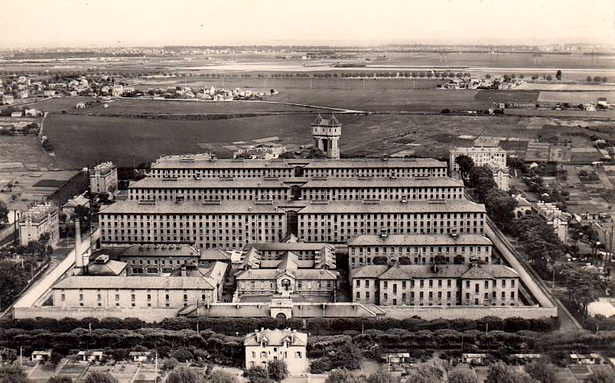

La maison d’arrêt de Fresnes, construite de 1895 à 1898 par l’architecte Henri Poussin. Coll. J. Tronel

Jusqu’au dernier quart du XXe siècle, la visibilité matérielle et symbolique des prisons était marquée par trois caractéristiques : leur dimension, leur emplacement et leur apparence extérieure.

En premier lieu, la dimension de l’établissement était donc parfois impressionnante. En 1867, la maison d’arrêt de la Santé, à Paris, était la plus grande de France. Trente ans plus tard, ce fut le cas du centre pénitentiaire de Fresnes – édifié en banlieue pour fermer les nombreuses petites prisons de quartier parisiennes avant l’Exposition universelle de 1900. En France, le point limite de cette politique de gigantisme carcéral est atteint avec l’établissement de Fleury-Mérogis, conçu par l’architecte Guillaume Gillet et prévu pour recevoir, dès son ouverture, 3 110 détenus 22. En 1967, il était le plus grand centre pénitentiaire d’Europe.

En deuxième lieu, on remarque l’habitude prise, jusqu’au milieu du XXe siècle, de construire des maisons d’arrêt à proximité immédiate des palais de justice, en pleine ville, et bien souvent en centre-ville, ce qui renforce leur visibilité. Certaines sont encore en service actuellement (la maison d’arrêt de Nice, par exemple). Là, les files d’attente les jours de visite et parfois les « parloirs sauvages » font partie intégrante de la vie du quartier, qui se trouve marqué par la présence de l’établissement 23, malgré, bien souvent, une faible indication sur des panneaux signalétiques.

En troisième lieu, on remarque que certains bâtiments pénitentiaires de cette période arboraient un marquage symbolique parfois ostensible ; certains arboraient un aspect aussi massif que défensif de château fort. C’est le cas, encore aujourd’hui, de la maison d’arrêt d’Alençon, implantée en 1824 dans l’ancien château des ducs d’Alençon, qui date des XIIe et XVe siècles. Dans le quartier Saint-Michel, à Toulouse, on a spécialement édifié un établissement avec ce même aspect château fort à la fin du XIXe siècle ; conçu en 1861 comme hôpital militaire et transformé en maison d’arrêt en 1872, ce bâtiment est actuellement utilisé comme centre de semi-liberté. Un autre marquage symbolique frappant est constitué par les emblématiques statues du sculpteur marseillais Antoine Sartorio qui ornent depuis 1838 le mur d’enceinte du centre pénitentiaire construit dans le quartier des Baumettes (Marseille). Elles rappellent aux passants les affres dans lesquels ils doivent succomber s’ils se laissent aller à l’un des péchés considérés comme capitaux par la doxa chrétienne : de la colère à la gourmandise, en passant par la paresse, l’orgueil, l’envie, la luxure et l’avarice.

À partir des années 1980, les prisons deviennent de moins en moins visibles 24. Les 21 pavillons du centre de détention de Mauzac, conçu par l’architecte Christian Demonchy et implanté en 1984 en Dordogne, n’ont rien de commun avec les immenses bâtiments de Fleury-Mérogis.

Centre de détention de Mauzac (Dordogne) dessiné et réalisé entre 1984 et 1986 par Christian Demonchy © Photo Damien Bouyssi

À partir de 1986, un tournant est constitué par l’organisation d’une coopération entre l’État et différents partenaires privés, tant pour la conception que pour la gestion des établissements. Trois phases se succèdent, communément identifiées par un chiffre correspondant au nombre de places construites. On distingue chronologiquement le « programme 13 000 » lancé en 1987, le « programme 4 000 » lancé en 1998, et le « programme 13 200 » lancé en 2002 – les premiers établissements de ce dernier programme ont été livrés en 2007. En France, ces programmes marquent une nouvelle ère de l’édification des établissements pénitentiaires. Ils ont en commun d’entériner la rupture avec le gigantisme, l’implantation en centre-ville des maisons d’arrêt et le marquage extérieur symbolique. Ce marquage demeure, voire se renforce, pour les nouveaux palais de justice, mais disparaît des lieux d’exécution de peines au profit, en ce qui les concerne, d’une logique plus strictement fonctionnelle. Les établissements pénitentiaires récents se fondent, autant que faire se peut, dans le décor environnant – rural, péri-urbain ou urbain, suivant le cas – plutôt que de s’y imposer. Ainsi, sur le mur d’enceinte de la maison d’arrêt de Valenciennes, des motifs géométriques ont été peints en 1990 pour faciliter son intégration dans le décor urbain.

Pour le choix des lieux d’implantation, l’évolution est moins nette. Il y a plus d’un demi-siècle qu’on ne construit plus de maisons d’arrêt à proximité immédiate des palais de justice en centre-ville. On avait assisté, jusque dans les années 1980, à une pratique de constructions de bâtiments très éloignés des zones urbaines (par exemple, le centre de détention de Joux-la-Ville, ouvert en 1987, isolé en pleine campagne).

Depuis vingt ans, cette politique d’éloignement des prisons a cessé, on peut dire qu’on note même une légère tendance au rapprochement entre la prison et la ville, ou, du moins, une atténuation de la logique de mise à l’écart des bâtiments pénitentiaires. Alors que le « programme 13 000 » (1987) était caractérisé par le grand isolement de certains établissements 25, le « programme 4 000 » (1998) est marqué par une implantation de prisons en grande périphérie urbaine. La proximité entre prison et ville est renforcée dans le « programme 13 200 » (2002) et accentuée par l’extension urbaine générale et la création de zones qu’on pourrait dire « rurbaines ». Pour ce qui est de l’édification des nouveaux établissements pénitentiaires, comprendre ce rapprochement ne peut se faire sans prendre en compte quatre paramètres, chacun identifiant des acteurs distincts :

1. le maintien du rôle prééminent de l’État, doublement présent à travers le poids des autorités préfectorales et celui des fonctionnaires appelés à la direction des services centraux de l’administration pénitentiaire ;

2. la professionnalisation des équipes de construction, facilitée par le fait qu’elles sont maintenant rattachées à de grands groupes du bâtiment et des travaux publics (BTP) ; les entreprises partenaires du « programme 13 000 » étaient de moindre envergure financière que celles qui ont été retenues lors du « programme 4 000 » et surtout lors du récent « programme 13 200 », certaines des premières ont d’ailleurs été depuis absorbées au sein de groupes industriels aux assises plus solides 26 ;

3. les comportements des élus locaux et des populations, souvent rassurés par la présence de ces grandes entreprises du BTP qui peuvent, à l’occasion, associer à leurs projets de construction des opérations d’urbanisme dont bénéficie l’ensemble du secteur affecté par l’arrivée d’un bâtiment pénitentiaire ;

4. attentes du personnel affecté dans ces nouveaux établissements, ainsi que, de façon indirecte, de celles des détenus et de leurs proches (une ancienne directrice de l’administration pénitentiaire a personnellement conduit une commission dite « architecture – prison » qui intégrait expressément ces questions).

Alors que le « programme 13 000 » (1987) s’était développé selon une procédure en deux temps : programme de conception-construction, suivi d’un programme de gestion déléguée (ou d’une gestion publique dans un établissement par secteur), les modalités de coopération ont été renforcées à travers l’organisation d’un programme unique. Le « programme 13 200 » (2002) s’est développé à partir d’un dispositif englobant dit « PPP » (partenariat public-privé) qui encourage les synergies et organise les collaborations entre ces quatre groupes d’acteurs.

Tout irait-il donc pour le mieux ?

« Il faut défendre la société »

Michel Foucault [1975] nous a mis en garde contre une lecture linéaire progressiste de l’histoire des sanctions pénales ; contrairement au sens commun et à ce que les autorités politiques annoncent souvent, on constate que les sociétés humaines ne vont pas forcément vers des sanctions de plus en plus douces, de plus en plus humaines, de plus en plus socialisantes ; l’évolution ne se développe ni de façon régulière – elle connaît des sauts –, ni de façon univoque : à des périodes d’adoucissement peuvent succéder des périodes de sévérité accrue, sans d’ailleurs que cela soit systématique. Il n’y a pas plus d’effet « balancier » prévisible que de tendance irréversible dans un sens ou dans l’autre.

Mais quelles qu’en soient les évolutions, les démocraties, comme toutes les sociétés, doivent se protéger ; et le même Michel Foucault, en 1976, un an après la parution de Surveiller et punir, avait intitulé son cours au Collège de France « Il faut défendre la société ». Il y montrait alors à quel point il est illusoire d’imaginer une situation pacifiée alors qu’on observe au contraire l’omniprésence de la guerre au sein même de la société – non seulement l’omniprésence, mais même son caractère fondamental.

Contre les thèses de Claude Lévi-Strauss et André Leroi-Gourhan, pour qui la guerre peut être considérée comme un échec de l’échange et, par extension, de la civilisation, Michel Foucault développe des analyses cohérentes avec celles de l’anthropologue Pierre Clastres 27. Foucault montre comment la guerre est un « état perpétuel » sans lequel une communauté ou une société humaine ne pourraient ni se construire ni maintenir sa cohésion. Toute société, même la plus démocratique, même la plus pacifiée, est en permanence en situation de guerre.

Les bâtiments pénitentiaires des États démocratiques sont sans doute les lieux où cette situation de guerre 28 qui traverse toutes les sociétés, y compris celles qui sont apparemment les plus calmes, est la plus flagrante, la plus visible. D’où l’importance de l’analyse de l’interface entre les prisons et l’extérieur [Combessie, 2002].

Cela nous amène au coeur même de l’objet du colloque de Lyon : la question de la visibilité de la sanction pénale. En la matière, nous l’avons vu, nous passons, depuis quelques décennies, d’une visibilité manifeste à une visibilité qu’on pourrait dire plus discrète. Mais, de même qu’il est impossible, comme nous l’a bien montré Emile Durkheim [1895], d’imaginer une société sans crime 29, il est impossible d’imaginer une sanction invisible. La seule sanction invisible est celle qu’un citoyen s’adresse en silence dans son for intérieur, c’est le cilice qu’un chrétien intransigeant porte sous ses vêtements pour se rappeler à lui-même les turpitudes qui traversent son âme. Mais une décision pénale se doit d’être rendue publiquement, et la sanction d’être administrée avec une certaine visibilité.

Le noeud gordien de la justice pénale

Paradoxalement, cette visibilité des sanctions est aussi l’une des principales difficultés de l’administration de la justice pénale 30 ; elle devient même inextricable dans le cas de l’enfermement carcéral. En effet, la visibilité des sanctions est à l’origine de l’un des achoppements majeurs de l’enfermement pénitentiaire : la stigmatisation produite sur le justiciable envoyé en prison lie presque irrévocablement l’infraction qu’on lui reproche avec l’ensemble de sa personnalité, comme si les différentes facettes de son identité sociale étaient phagocytées par le comportement qui, un jour, l’a conduit à franchir une limite que la société ne tolérait pas. Indélébile dès que l’enfermement dure plus de quelques semaines, cette stigmatisation entrave considérablement les possibilités de réintégration sociale après la fin de peine. Elle ne marque pas seulement les détenus mais se répand, comme par contagion, vers tous ceux qui sont touchés, de près ou de loin, par les structures pénitentiaires 31.

Cette stigmatisation affecte l’ensemble du processus d’administration des sanctions pénales et entraîne une grande défiance vis-à-vis des institutions et des acteurs concernés. Les sociétés les plus démocratiques manifestent de façon régulière leur manque de confiance à l’égard du système pénitentiaire, renforçant le caractère insoluble de ce problème de la visibilité de la sanction qui associe « détenu » à « infraction ». La prégnance du stigmate « comportement haïssable » attaché à chaque justiciable incarcéré occulte toutes les autres propriétés des êtres humains qu’une décision de justice prive un jour de liberté. Leurs qualités de voisin 32, de collègue, de père, de sportif, d’artiste, etc., en un mot, leurs qualités humaines disparaissent, et ne reste plus que l’image détestable, voire abominable, du comportement qu’on leur reproche.

Comment faire autrement ?

Limites de l’invisibilité

Un groupe de citoyens qui se réunirait et déciderait de sanctionner tel ou tel justiciable reconnu coupable d’un comportement considéré par l’ensemble du groupe comme répréhensible, mais qui ne rendrait pas sa décision publique, qui n’aurait pas la possibilité de la faire connaître, ne pourrait en aucun cas être considéré comme une autorité judiciaire. Voilà, me semble-t-il, une limite au mouvement actuel qui tend à promouvoir des sanctions pénales qu’on présente parfois comme « invisibles ».

Par ailleurs, la visibilité des sanctions est une des garanties offertes aux citoyens que le processus de répression sera accompagné d’un effort d’équité voire d’humanité. La visibilité du processus pénal, y compris des sanctions, n’est-elle pas l’un des garde-fous qui peut permettre d’éviter que l’appareil étatique ne se mette au service des dérives les plus redoutables que les sociétés humaines aient produites tels que les crimes de masse ? Paul Fauconnet [1920] a montré comment les sociétés, même les plus démocratiques, fonctionnent parfois, sur le plan pénal, dans une logique sacrificielle 33, ce qui ne peut que renforcer la stigmatisation des bâtiments pénitentiaires. Mais la visibilité de la sanction, outre qu’elle est nécessaire à une éventuelle dynamique de dissuasion, même s’il s’agit d’une sanction sacrificielle, peut être un rempart contre les risques d’excès du pouvoir.

Il est impossible d’analyser la fonction sociale de l’enfermement carcéral sans prendre en compte le caractère foncièrement ambivalent des relations entre les sociétés démocratiques et leurs prisons. Cette ambivalence tient, avant tout, à la multiplicité des rôles qu’on a tenté de lui faire tenir, sans qu’aucun soit bien défini, et sans en donner les moyens à ceux qui en sont chargés.

L’enfermement n’est pas une panacée, il est sans doute adapté à un plus petit nombre de situations que ce qu’on a envisagé. Aussi convient-il de mieux en clarifier les missions, et, surtout, de travailler à l’articulation entre les différentes mesures pénales coercitives, aussi bien pour la période qui précède le jugement que pour l’administration de la sanction : enfermement, semi-liberté, placement sous surveillance électronique, dépôt d’une caution, suspension du permis de conduire, du permis de chasse, jours-amende, interdiction de fréquenter tel ou tel lieu, etc.

Les démocraties de demain auraient intérêt à permettre la plus grande souplesse dans les modalités d’exécution des mesures et sanctions pénales, pour les adapter de façon adéquate aux caractéristiques propres à la situation de chaque justiciable, qui n’est pas réductible au seul comportement sanctionné.

La visibilité garante de la démocratie

En matière pénale, on passe assurément du plus visible au moins visible, mais cela ne pourra se faire de façon satisfaisante pour les différents groupes d’acteurs concernés, et, en surplomb, pour l’ensemble des citoyens au nom desquels la justice est rendue et administrée, que si l’on passe, en même temps, vers plus de transparence. Une justice transparente n’est pas une justice invisible, c’est une justice au service des citoyens, qui assume sa part d’ombre, qui reconnaît qu’elle peut commettre des erreurs, qu’elle est et restera toujours perfectible, et que la visibilité des sanctions qu’elle administre est aussi l’un des instruments qu’elle offre aux citoyens pour lutter contre toutes les dérives qui pourraient porter atteinte à la démocratie.

Notes :

1. Si le panoptique de Bentham peut être considéré comme une utopie, les prisons constituent des « hétérotopies » nous dit Michel Foucault (1967), des « sortes d’utopies effectivement réalisées ». Les bâtiments pénitentiaires constituent, précise-t-il, des hétérotopies « de déviation » où l’on enferme « les individus dont le comportement est déviant par rapport à la moyenne ou à la norme exigée ».

2. “The doors of all public establishments ought to be thrown wide open to the body of the curious at large – the great open committee of the tribunal of the world.” (letter VI, p. 12).

3. Le premier lieu d’enfermement pénitentiaire divisé en cellules fut la maison de correction pour jeunes édifiée en 1703 dans le complexe hospitalier San Michele à Rome (Italie), oeuvre de l’architecte Carlo Fontana. L’établissement a servi comme prison pour mineurs jusqu’en 1972.

4. On a parlé alors d’un régime « auburnien » qui s’opposait au régime « philadelphien » (aussi dénommé « pennsylvanien »).

5. On transforme en quelques semaines n’importe quel bâtiment en prison, et, surtout, il suffit de quelques minutes pour fermer et ouvrir une porte.

6. Son caractère potentiellement criminogène est régulièrement dénoncé, mais les études rigoureuses sont rares, la diffusion des résultats est limitée, comme si le corps social estimait que la mise en oeuvre d’une politique pénale était d’autant plus efficace que ses effets demeuraient méconnus.

7. Il était l’un des initiateurs de l’envoi des détenus mineurs dans des colonies agricoles ; la nature et le travail de la terre rédemptrice remplaçaient le silence des cellules.

8. Il s’agissait d’une déportation sans retour, vers un des bagnes que la France avait établis dans ses territoires outre-mer.

9. Possibilité offerte à certains détenus de quitter la prison avant la fin de leur peine, si leur comportement est jugé prometteur – les heureux bénéficiaires sont toujours sous la menace d’y retourner immédiatement s’ils commettent un faux pas à l’extérieur.

10. En France, jusqu’au 17 juin 1939 avec l’exécution du condamné Eugène Weidmann qui avait fait l’objet d’un traitement médiatique important (de nombreux articles, photos et même un film), ces supplices étaient publics.

11. La Première Guerre mondiale, avec 1,3 million de morts (côté français) dans la tranche d’âge qui fournissait le plus de détenus, a sans doute accentué le phénomène, mais il s’agissait aussi d’une tendance à plus long terme. On comptait 40 000 détenus en 1887 et il n’y en avait plus que 15 000 à la veille de la Seconde Guerre mondiale.

12. En France, on distingue globalement les « maisons d’arrêt » où sont enfermés les prévenus avant leur jugement et où ils restent parfois quelques mois après, et les « établissements pour peine » où ne sont envoyés que les détenus condamnés de façon définitive à des sanctions relativement longues.

13. Ce mouvement s’est poursuivi : on ne compte plus que 114 maisons d’arrêt en France en 2009. Ce mouvement tendanciel ne concerne pas uniquement les maisons d’arrêt. Tous établissements pénitentiaires confondus, Olivier Milhaud a calculé qu’on comptait, en France, une prison pour 75 000 habitants en 1875 et seulement une pour 320 000 habitants en 2005 (2008 : 158).

14. Une ordonnance du 30 décembre 1944 organise le transfert à l’État de la propriété de tous les bâtiments pénitentiaires, mais il faudra attendre le début de l’année 1947 pour que tout soit effectif.

15. Circulaire du 4 août 1959, dite aussi « circulaire Michelet » (Edmond Michelet était alors garde des Sceaux ; comme le directeur de l’administration pénitentiaire de l’époque, Pierre Orvain, il avait été déporté dans le camp de Dachau).

16. Dénommé également « régime irlandais », il était déjà prévu par le décret-loi du 17 juin 1938 mais n’avait pas eu le temps d’entrer en application. Il est étendu à l’ensemble des condamnés de France en 1954.

17. C’était le cas de Paul Amor, principal artisan de cette réforme qui porte son nom.

18. La dernière exécution capitale française, celle de Hamida Djandoubi, avait eu lieu le 10 septembre 1977.

19. Jusqu’au milieu du XXe siècle, on note toutefois certaines tentatives qu’on pourrait dénommer de « fierté pénitentiaire », dont témoignent les expériences d’architecture ostensible que nous aborderons plus loin : façade de la prison Saint-Michel à Toulouse, statues du mur d’enceinte du centre pénitentiaire de Marseille, implanté dans le quartier périphérique des « Baumettes » en 1933 en remplacement de trois prisons en centre-ville.

20. Ce processus, dit de « gentrification », est assez général en Europe.

21. Bien que ce soit hors de notre propos, nous remarquerons que cette augmentation du nombre de détenus depuis plus d’une cinquantaine d’années est davantage liée à une augmentation des durées d’enfermement qu’à une hausse des flux d’incarcération.

22. Il s’agit d’une maison d’arrêt, qui, comme les autres établissements de même type, connaît régulièrement une suroccupation importante par rapport à l’effectif initialement prévu.

23. Au grand dam de certains riverains qui pressent les édiles et les urbanistes de proposer des opérations permettant de remplacer l’établissement par des constructions plus « valorisantes » pour l’image du quartier et de la ville.

24. Les nouvelles techniques d’évasion n’entraînent pas de modifications substantielles de l’aspect extérieur des bâtiments pénitentiaires : les filins anti-hélicoptère demeurent peu visibles, tout comme les dispositifs de détection infrarouge ou à haute fréquence.

25. Le cas le plus symptomatique étant constitué par le centre de détention de Joux-la-Ville, implanté sur le territoire d’une commune rurale très isolée qui ne comptait, avant l’arrivée de l’établissement pénitentiaire, que 473 habitants.

26. Les entreprises « GTM entrepose » et « Sogea » font maintenant partie du groupe Vinci ; l’entreprise de BTP « Dumez » fusionne en 1990 avec « Lyonnaise des Eaux » et l’ensemble fait partie depuis 2008 du groupe « Suez Environnement ».

27. Pierre Clastres (1974) analyse la récurrence des guerres entre les tribus amazoniennes comme un moyen d’éviter la fusion des groupes humains en un collectif trop important qui impliquerait ensuite la création d’un État et donc une délégation de pouvoir plus coercitive que la vie en tribu. Les analyses de Foucault concernent l’ensemble des groupes sociaux, même ceux qui se sont constitués sous une

forme nationale ou étatique.

28. Dans un texte où elle s’appuie notamment sur les travaux de Clausewitz (1832), Antoinette Chauvenet écrit que la prison « est d’abord la transcription matérielle et légale […] de la « guerre » contre les ennemis de l’ordre public de l’ intérieur » (1998 : 91).

29. Durkheim explique que le crime « est normal parce qu’ il est lié aux conditions fondamentales de toute vie sociale ; il en est ainsi parce qu’ il ne peut y avoir de société où les individus ne divergent plus ou moins du type collectif et que, parmi ces divergences, il y en a non moins nécessairement qui présentent un caractère criminel » (1895 : 519). Quelle que soit l’évolution des moeurs, la société, dit encore Durkheim, définit toujours certains comportements comme criminels ; il précise : « Si la conscience morale devenait assez forte pour que tous les crimes jusque-là réprimés disparussent complètement, on la verrait taxer plus sévèrement des actes qu’elle jugeait antérieurement avec plus d’ indulgence ; par conséquent, la criminalité, disparue sous une forme, réapparaîtrait sous une autre. D’où il suit qu’ il y a contradiction à concevoir une société sans crimes » (1895 : 521).

30. Cf. le stimulant texte de Pierrette Poncela « La peine et le regard » (Casadamont, Poncela, 2004 : 57 sq.).

31. Alors que les enfants de militaires peuvent être fiers du métier de leurs parents (« ils défendent la patrie ») tout comme les enfants de policiers (« ils arrêtent les voleurs »), la situations des enfants de surveillants pénitentiaires est plus difficile, et nombreux sont ceux qui répètent une formule apprise : « mon père (ma mère) travaille pour le ministère de la Justice ».

32. J’ai retenu le masculin de ces dénominations parce que 96 % des détenus français sont des hommes – cela renforce les difficultés des rares femmes envoyées en prison.

33. « La destruction d’un symbole remplacera la destruction du crime qui, en lui-même, ne peut pas être détruit. Ce sont les êtres jugés aptes à servir de substituts d’un crime et à supporter comme tels la peine de ce crime qui deviennent responsables. La peine se dirige vers le crime. C’est seulement parce qu’elle ne peut l’atteindre en lui-même qu’elle rebondit sur un substitut du crime » (1920 : 234). Fauconnet poursuit : « La peine est utile, il faut pour la peine un patient ; le jugement de responsabilité fournit ce patient, sorte

de bouc émissaire sacrifié à l’ égoïsme collectif. La justice, cette entité sublime, n’a rien à voir là : il n’y a ni innocent ni coupable au sens profond que la conscience donne à ces mots, mais seulement des individus qu’ il est expédient de punir » (1920 : 300).

À propos de l’auteur

Philippe Combessie est professeur des universités ; directeur du Laboratoire d’analyses socio-anthropologiques du contemporain (LASCO), équipe de recherches du Sophiapol (EA3932) ; université Paris Ouest-Nanterre-La Défense ; département de sociologie. Il a publié de nombreux articles et ouvrages sur la prison, notamment Sociologie de la prison, 2001 ; La prison dans la cité, 1996 (en collaboration avec Anne-Marie Marchetti) ; Approches de la prison, 1996 (en collaboration avec Claude Faugeron et Antoinette Chauvenet) ; et Prisons des villes et des campagnes. Étude d’écologie sociale, 1996.

Plus d’infos sur l’auteur : lien