Les prisons militaires au XXe siècle entre temps de guerre et temps de paix

Par Jacky Tronel | dimanche 3 mars 2013 | Catégorie : Dernières parutions, DES PRISONS… | 2 commentaires

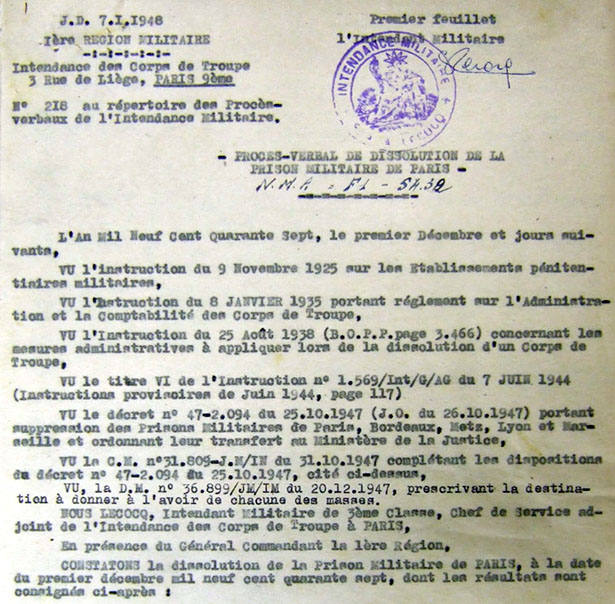

Au tout début du XXe siècle, on comptait en France et en Algérie vingt-neuf prisons militaires, une par siège de conseil de guerre, avec en outre trois établissements à Fort-Gassion (Aire-sur-la-Lys), Toulon et Collioure. Deux pénitenciers militaires existaient encore en métropole, à Bicêtre et Albertville (puis Avignon), les autres étant situés à Douéra (département d’Alger), Bône (département de Constantine) et Aïn-el-Adjard (département d’Oran). Le décret du 25 octobre 1947 supprima à la date du 30 novembre suivant les prisons militaires de métropole…

Regard sur l’organisation des prisons militaires dans la première moitié du XXe siècle.

Photo : Prison militaire de Paris, située au 38 de la rue du Cherche-Midi, photo Marmuse, Paris.

D’importantes réformes apparaissent dans les années vingt

Les années 1920-1921 allaient amorcer une décennie de réformes, visant à la diminution du nombre des établissements et à la restriction des compétences des conseils de guerre. Les champs de cadavre laissés par la guerre avaient sans doute aidé à modifier le regard porté sur l’institution pénitentiaire militaire. Le 30 avril 1920, on lisait ainsi dans une circulaire : « La population pénitentiaire actuelle est composée en majeure partie d’hommes qui ont fait la guerre pendant plusieurs années et parfois dans des conditions honorables. Les fautes qu’ils ont commises ont pu avoir pour seule cause une grande lassitude ou un manque de force morale. Il importe donc, tout en assurant la plus stricte discipline, de traiter ces hommes de telle manière que la pensée d’un relèvement et l’espoir d’une proche libération ne les abandonne pas. »

Trois ans plus tard, dans un rapport sur les établissements d’Algérie, le contrôleur des armées Chareyre renchérissait, notant que la population pénale était « assez différente de ce qu’elle était avant la guerre », et que « les fortes têtes, les individus en révolte ouverte contre toute autorité, les propagandistes du crime et de l’anarchie ne [constituaient] plus qu’une minorité » ; vis-à-vis des nombreux détenus condamnés du seul fait des mesures répressives du temps de guerre, il suggérait la clémence et recommandait l’application la plus large possible des réductions de peine.

Dès le mois de janvier 1921, le même contrôleur, dans un rapport général sur les dépenses du service de la justice militaire, notait que le nombre de détenus dans les 21 prisons militaires et dans les deux pénitenciers de l’intérieur, soit 3 526 individus, allait sans cesse diminuant, du fait des libérations des condamnés de la guerre, et n’imaginait pas qu’il pût dépasser le chiffre de 3 000. Il proposait en conséquence la fermeture du pénitencier de l’Île-Madame créé pendant la guerre, et jusqu’à la suppression de la direction du contentieux et de la justice militaire qui, amputée d’une partie de ses attributions par la création du ministère des pensions, se trouvait réduite à deux bureaux. Une première vague de fermeture toucha l’Île-Madame et Toulon dès 1921, puis les prisons de Grenoble, Châlons-sur-Marne et Épinal en 1922.

Déconsidérée dans l’opinion publique par les exécutions sommaires et les abus imputés aux conseils de guerre spéciaux de la période des hostilités, la législation relative à la justice militaire fit l’objet d’un premier projet de refonte en 1923. Simultanément, la direction du contrôle diligenta une série de missions dans les établissements de métropole et d’Afrique du Nord, qui fournissait un état des lieux assez complet. À l’intérieur, les contrôleurs conclurent à la suppression des prisons les plus modestes et les plus coûteuses, et furent suivis par le rapport de la Commission des réformes du député Louis Marin, publié en décembre 1923 : c’est ainsi que les prisons de Limoges, puis Lille, Amiens, Rouen, Orléans, Besançon, Bourges, Rennes, Nantes, Clermont-Ferrand, Toulouse et le pénitencier de Fort-Gassion à Aire-sur-la-Lys fermèrent leurs portes en 1924, les détenus étant transférés vers les prisons militaires restantes ou confiés aux soins de l’administration pénitentiaire civile.

En Afrique du Nord, on recommanda des fusions d’établissements : alors que la Tunisie et la province d’Oran avaient déjà leur établissement mixte, réunissant pénitencier et atelier de travaux publics à Téboursouk et Bossuet, le contrôleur Chareyre s’étonnait qu’il n’en fût pas de même pour Alger et Constantine, et demandait la fermeture de l’atelier de travaux publics de Bougie et du pénitencier de Douéra, au profit des seuls établissements d’Orléansville et Aïn-Beida.

« Dante n’avait rien vu »

Albert Londres, 1924

Quelques mois après la fin de sa mission, cependant, la visite d’Albert Londres dans les établissements pénitentiaires militaires d’Afrique du Nord, suivie de la publication en 1924 de son ouvrage, « Dante n’avait rien vu », dans lequel il dénonçait avec virulence les conditions d’internement des détenus, mirent une dernière fois « Biribi » sous le regard de l’opinion et accélérèrent les réformes entreprises : alors que la presse s’émouvait à nouveau du récit de sévices infligés aux condamnés, le ministre de la guerre Charles Nollet, sans attendre la refonte du code de justice militaire, prit une série de mesures : nomination d’une commission d’enquête, transfert en janvier 1925 du pénitencier de Dar-bel-Hamrit dans de nouveaux locaux à Kénitra (Port-Lyautey), fermeture des chantiers extérieurs et regroupement des condamnés aux travaux publics dans les pénitenciers, amélioration de la surveillance sanitaire des détenus ; six mois plus tard, son successeur Paul Painlevé obtint le vote d’un nouveau décret d’organisation des établissements pénitentiaires militaires, qui remplaçait celui du 26 février 1900. Assorti d’une longue instruction en 229 articles, datée du 9 novembre 1925 et qui détaillait chaque point du fonctionnement des établissements, le texte prenait acte de la disparition des ateliers de travaux publics : les travaux devaient être effectués dans l’un des quatre pénitenciers susbsistants (Albertville, Kénitra-Sidi Ali d’Azemmour, Orléansville et Téboursouk). Ceux-ci continuaient à abriter les condamnés à plus d’un an de détention, les prisons accueillant les courtes peines.

Pourtant, la vague des fermetures n’était pas achevée : un an à peine après la publication de cette nouvelle réglementation, un autre décret, pris le 25 octobre 1926, signait presque la fin des prisons militaires de métropole : invoquant le double besoin de remettre à la disposition de l’armée active près de 80 sous-officiers de la justice militaire et de réaliser d’importantes économies, le texte prévoyait la suppression de sept prisons (Lyon, Strasbourg, Tours, Le Mans, Bordeaux, Montpellier et Metz) et du dernier pénitencier de l’intérieur, Albertville. Seules subsistaient les prisons militaires de Paris et de Marseille, au motif officiel que l’administration civile n’avait pas les moyens de prendre en compte leurs détenus. En réalité, il s’agissait plutôt de garder à Marseille un lieu où mettre en sûreté, le cas échéant, tel ou tel individu en provenance ou à destination des colonies, et de conserver à Paris un lieu d’internement commode en cas de troubles publics. Partout ailleurs en métropole, l’article 2 du décret prévoyait que le service pénitentiaire civil assurerait l’administration, l’entretien et la garde des prévenus, inculpés, passagers et condamnés militaires.

Un nouveau code de justice militaire, en 1928…

L’adoption du nouveau code de la justice militaire par la loi du 9 mars 1928 ouvrit une période nouvelle. Parmi d’autres mesures, le texte transformait les conseils de guerre en tribunaux militaires et supprimait définitivement la peine des travaux publics. Un décret, le 4 avril 1929, prit acte de ces modifications et proposa une nouvelle organisation des prisons militaires : les établissements ne recevant plus que des prévenus ou des condamnés à l’emprisonnement, l’appellation d’« établissements pénitentiaires militaires » devenait caduque, et laissait la place à celle de « prisons militaires » (art. 1 et 2) ; l’organisation de chantiers extérieurs en temps de paix était limitée à des circonstances exceptionnelles et restreinte à des travaux d’intérêt général (art. 4) ; l’échelle des punitions à infliger aux détenus, enfin, était assouplie, et on ne mentionnait plus de sanctions spécifiques à l’autorité militaire : la possibilité d’imposer des « fers de sûreté », encore prévue par le décret de 1925, disparaissait. Seules subsistaient désormais 12 prisons militaires, dont 10 en Afrique du Nord : Paris, Marseille, Alger, Oran, Constantine, Tunis, Casablanca, Meknès et Fès, installées au siège de tribunaux militaires, et Orléansville, Teboursouk et Kénitra-Port-Lyautey, qui recouvraient les anciens pénitenciers. En métropole, Paris et Marseille offraient respectivement 150 et 147 cellules. Si l’établissement de Marseille donnait satisfaction, malgré quelques irrégularités de gestion signalées en 193580, la position de Paris était plus délicate : le maintien d’un tel établissement au cœur de la capitale semblait de plus en plus anachronique, et le nombre de détenus dépassait souvent les capacités d’accueil. Dès 1927, on réfléchit à la démolition des bâtiments et à une construction nouvelle à la périphérie de la ville, ou bien au transfert de la prison dans un fort de la banlieue ; le projet, jugé trop coûteux, n’eut pas de suites, et, quatre ans plus tard, en 1931, le contrôleur des armées Macherat recommandait, à défaut de solution de transfert, d’ouvrir des discussions avec l’administration pénitentiaire pour lui céder la gestion de l’établissement.

De 1940 à 1960 : sursaut et fin des prisons militaires

La Deuxième Guerre mondiale fut une période agitée dans l’histoire de la justice et des prisons militaires. Si les prisons fonctionnèrent d’abord selon les règles normales du temps de guerre, l’instauration de l’État français et l’adoption d’une législation partiellement nouvelle, l’occupation d’une partie, puis de la totalité du pays bouleversèrent le fonctionnement de ces établissements, comme celui des prisons civiles. Du fait de la faiblesse de l’administration centrale, par ailleurs, l’histoire des prisons militaires pendant ces cinq années de troubles relève autant de l’histoire locale que de l’histoire de l’État, et ne peut faire l’économie de monographies détaillées.

À l’été 1939, l’entrée en guerre provoqua, en application du plan de mobilisation, l’ouverture ou la réouverture d’un certain nombre de prisons militaires, en collaboration avec l’administration pénitentiaire qui, dans douze régions militaires sur dix-sept, se chargea seule d’accueillir prévenus et condamnés militaires. Entre l’automne 1939 et le printemps 1940, des prisons militaires furent de nouveau ouvertes à Tours, Nantes, Clermont-Ferrand, Orléans, Lyon, Montpellier, et créées dans des villes de moindre importance : Louviers, Issoudun, Cholet, Fontenay-le-Comte, Lodève, Falaise, Romorantin, Villefranche-de-Rouergue, Bergerac, Mâcon, Céret ; ces établissements nouveaux devaient soulager les prisons principales pour les condamnés aux peines les plus longues, ou bien recevoir les condamnés de la zone des armées après leur passage dans les prisons prévôtales, suivant les termes de l’instruction du GQG du 17 décembre 1939. Le tableau des prisons militaires d’Afrique du Nord, quant à lui, ne fut guère modifié, mais quelques établissements virent le jour au Levant (Alep, Beyrouth), en A.E.F. et en A.O.F.

Le déclenchement des hostilités entraîna l’accroissement du nombre des prisonniers, mais, surtout, l’avancée allemande contraignit à des évacuations d’urgence, dont la plus connue est celle de la prison militaire de Paris : près de 2 000 détenus quittèrent en juin 1940 la prison du Cherche-Midi et son annexe de la Santé pour trouver un refuge provisoire au camp de Gurs (Pyrénées-Orientales), puis au camp de Mauzac, en Dordogne, qui devint à partir de novembre la principale prison militaire française de l’Occupation. La cessation des combats et la démobilisation entraînèrent la fermeture rapide de la plupart des établissements qui avaient vu le jour : Céret, Fontenay-le-Comte, Cholet, Issoudun disparurent entre septembre et novembre, aussi bien que les prisons des villes plus importantes d’Orléans, Nantes ou Tours. À Paris et à Nantes, comme dans nombre d’établissements pénitentiaires civils, les Allemands réquisitionnèrent les locaux pour installer leurs propres prisons.

L’année 1945 fut marquée par une tentative de réorganisation qui montrait, malgré un problème général de surpeuplement, une situation rentrée dans l’ordre, tandis que des établissements nouveaux étaient créés en Allemagne et en Autriche : Germersheim et Fribourg en novembre 1945, Offenbourg et Landau en février 1946, puis Hall-Innsbrück en mars. Mais ce « renouveau » fut de courte durée : l’armée ne voulut pas reprendre à sa charge des établissements dont elle avait déjà cherché à se défaire avant la guerre ; invoquant des raisons d’économies, le décret du 25 octobre 1947 supprima à la date du 30 novembre suivant les prisons militaires de métropole et transféra les bâtiments, leur mobilier et une partie de leur personnel à l’administration pénitentiaire. Ne restaient aux militaires, outre les prisons de nature prévôtale, que l’on trouvait en particulier dans l’empire colonial, que les établissements d’AFN et de la zone d’occupation en Allemagne et en Autriche : ces derniers établissements fermèrent progressivement leurs portes entre 1946 et 1960.

Source : Introduction au répertoire numérique détaillé de la sous-série 13 J (Prisons militaires XIXe-XXe siècles) du SHD-DAT, par les commis-greffiers Christophe Cisiola et Léonard Grevet, de la section des archives de la justice militaires du département de l’armée de terre, avec la collaboration de l’officier-greffier Gérard Croutte, chef de la section des archives de la justice militaires du département de l’armée de terre, sous la direction d’Emmanuel Pénicaut, conservateur du patrimoine, chef du pôle des archives du département de l’armée de terre, 2009.

Je remercie très sincèrement chacun d’eux de m’avoir permis de consulter (de 2008 à 2011) les cartons de cette sous-série 13 J, conservés alors dans l’une des casemates du Fort de l’Est (Saint-Denis), tandis que la sous-série était encore en cours de récolement et d’inventaire… Photo Gérard Croutte

Monsieur,

Je vous remercie de ne pas avoir oublié de remercier le travail effectué lors de mon passage au SHD, il est mis en valeur par vos travaux de qualité. A votre disposition pour d’éventuels renseignements complémentaires.

Cordialement.

Bonjour, et merci pour votre message de sympathie.

Je n’oublie pas non plus l’aide précieuse que toute l’équipe de la section des archives de la Justice militaire du SHD m’a apporté dans le cadre de la préparation de mon mémoire en vue du diplôme de l’EHESS. Je crois même que vous êtes le premier contact téléphonique que j’ai eu, au tout début de mes recherches. Puisque que vous me le proposez, je n’hésiterai donc pas à vous solliciter à l’occasion.

Très cordialement, JT