Le ferrement des forçats au départ de la prison de Bicêtre

Par Jacky Tronel | vendredi 26 décembre 2014 | Catégorie : Dernières parutions, VARIA | Pas de commentaireLe système de la chaîne a été utilisé entre 1665 et 1836 pour le transport des forçats depuis les prisons où ils étaient détenus jusqu’aux bagnes portuaires (Toulon, Brest, Rochefort ou Lorient).

Trois récits s’attachent à décrire le « spectacle » du ferrement dans la cour de la prison parisienne de Bicêtre. Victor Hugo le décrit dans Le dernier jour d’un condamné, véritable plaidoyer contre la peine de mort. Le journaliste et auteur dramatique Maurice Alhoy le relate dans un ouvrage intitulé Les Bagnes – Rochefort. Et enfin, l’abbé Alexandre-Marie Touzé, aumônier de la Roquette, l’évoque dans le périodique illustré « Musée des Familles », en avril 1850.

En conclusion, nous nous référerons aux travaux de Sylvain Rappaport, auteur en 2006 d’un ouvrage qui fait référence sur le sujet : La Chaîne des forçats. 1792-1836.

« Le dernier jour d’un condamné », Victor Hugo (1829)

Chapitre XIII (extraits) :

« J’ai vu, ces jours passés, une chose hideuse.

Il était à peine jour, et la prison était pleine de bruit. On entendait ouvrir et fermer les lourdes portes, grincer les verrous et les cadenas de fer, carillonner les trousseaux de clefs entre-choqués à la ceinture des geôliers, trembler les escaliers du haut en bas sous des pas précipités, et des voix s’appeler et se répondre des deux bouts des longs corridors. Mes voisins de cachot, les forçats en punition, étaient plus gais qu’à l’ordinaire. Tout Bicêtre semblait rire, chanter, courir danser.

« J’ai vu, ces jours passés, une chose hideuse.

Il était à peine jour, et la prison était pleine de bruit. On entendait ouvrir et fermer les lourdes portes, grincer les verrous et les cadenas de fer, carillonner les trousseaux de clefs entre-choqués à la ceinture des geôliers, trembler les escaliers du haut en bas sous des pas précipités, et des voix s’appeler et se répondre des deux bouts des longs corridors. Mes voisins de cachot, les forçats en punition, étaient plus gais qu’à l’ordinaire. Tout Bicêtre semblait rire, chanter, courir danser.

Moi, seul muet dans ce vacarme, seul immobile dans ce tumulte, étonné et attentif, j’écoutais.

Un geôlier passa.

Je me hasardai à l’appeler et à lui demander si c’était fête dans la prison.

– Fête si l’on veut ! me répondit-il. C’est aujourd’hui qu’on ferre les forçats qui doivent partir demain pour Toulon. Voulez-vous voir, cela vous amusera […]

Midi sonna. Une grande porte cochère, cachée sous un enfoncement, s’ouvrit brusquement. Une charrette, escortée d’espèces de soldats sales et honteux, en uniformes bleus, à épaulettes rouges et à bandoulières jaunes, entra lourdement dans la cour avec un bruit de ferraille. C’était la chiourme et les chaînes. Au même instant, comme si ce bruit réveillait tout le bruit de la prison, les spectateurs des fenêtres, jusqu’alors silencieux et immobiles, éclatèrent en cris de joie, en chansons, en menaces, en imprécations mêlées d’éclats de rire poignants à entendre. On eût cru voir des masques de démons. Sur chaque visage parut une grimace, tous les poings sortirent des barreaux, toutes les voix hurlèrent, tous les yeux flamboyèrent, et je fus épouvanté de voir tant d’étincelles reparaître dans cette cendre.

Cependant les argousins, parmi lesquels on distinguait, à leurs vêtements propres et à leur effroi, quelques curieux venus de Paris, les argousins se mirent tranquillement à leur besogne. L’un d’eux monta sur la charrette, et jeta à ses camarades les chaînes, les colliers de voyage, et les liasses de pantalons de toile. Alors ils se dépecèrent le travail ; les uns allèrent étendre dans un coin de la cour les longues chaînes qu’ils nommaient dans leur argot les ficelles ; les autres déployèrent sur le pavé les taffetas, les chemises et les pantalons ; tandis que les plus sagaces examinaient un à un, sous l’oeil de leur capitaine, petit vieillard trapu, les carcans de fer qu’ils éprouvaient ensuite en les faisant étinceler sur le pavé. Le tout aux acclamations railleuses des prisonniers, dont la voix n’était dominée que par les rires bruyants des forçats pour qui cela se préparait, et qu’on voyait relégués aux croisées de la vieille prison qui donne sur la petite cour.

« Le ferrement des prisonniers à Bicêtre », huile de Louis Léopold Boilly, 1791, © Musée de l’Assistance Publique, Hôpitaux de Paris.

Quand ces apprêts furent terminés, un monsieur brodé en argent, qu’on appelait monsieur l’inspecteur donna un ordre au directeur de la prison ; et un moment après, voilà que deux ou trois portes basses vomirent presque en même temps, et comme par bouffées, dans la cour, des nuées d’hommes hideux, hurlants et déguenillés. C’étaient les forçats.

À leur entrée, redoublement de joie aux fenêtres. Quelques-uns d’entre eux, les grands noms du bagne, furent salués d’acclamations et d’applaudissements qu’ils recevaient avec une sorte de modestie fière. La plupart avaient des espèces de chapeaux tressés de leurs propres mains avec la paille du cachot, et toujours d’une forme étrange, afin que dans les villes où l’on passerait le chapeau fît remarquer la tête. Ceux-là étaient plus applaudis encore. Un, surtout, excita des transports d’enthousiasme : un jeune homme de dix-sept ans, qui avait un visage de jeune fille. Il sortait du cachot, où il était au secret depuis huit jours ; de sa botte de paille il s’était fait un vêtement qui l’enveloppait de la tête aux pieds, et il entra dans la cour en faisant la roue sur lui-même avec l’agilité d’un serpent. C’était un baladin condamné pour vol. Il y eut une rage de battements de mains et de cris de joie. Les galériens y répondaient, et c’était une chose effrayante que cet échange de gaietés entre les forçats en titre et les forçats aspirants. La société avait beau être là, représentée par les geôliers et les curieux épouvantés, le crime la narguait en face, et de ce châtiment horrible faisait une fête de famille.

À mesure qu’ils arrivaient, on les poussait, entre deux haies de gardes-chiourme, dans la petite cour grillée, où la visite des médecins les attendait. C’est là que tous tentaient un dernier effort pour éviter le voyage, alléguant quelque excuse de santé, les yeux malades, la jambe boiteuse, la main mutilée. Mais presque toujours on les trouvait bons pour le bagne ; et alors chacun se résignait avec insouciance, oubliant en peu de minutes sa prétendue infirmité de toute la vie.

La grille de la petite cour se rouvrit. Un gardien fit l’appel par ordre alphabétique ; et alors ils sortirent un à un, et chaque forçat s’alla ranger debout dans un coin de la grande cour, près d’un compagnon donné par le hasard de sa lettre initiale. Ainsi chacun se voit réduit à lui-même ; chacun porte sa chaîne pour soi, côte à côte avec un inconnu ; et si par hasard un forçat a un ami, la chaîne l’en sépare. Dernière des misères !

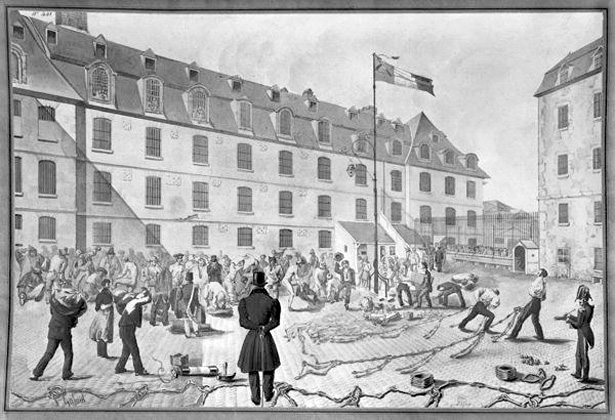

« Bicêtre. Les préparatifs du ferrement », Gabriel Cloquemin, 1834, © Musée du Domaine Départemental de Sceaux.

Quand il y en eut à peu près une trentaine de sortis, on referma la grille. Un argousin les aligna avec son bâton, jeta devant chacun d’eux une chemise, une veste et un pantalon de grosse toile, puis fit un signe, et tous commencèrent à se déshabiller. Un incident inattendu vint, comme à point nommé, changer cette humiliation en torture. Jusqu’alors le temps avait été assez beau, et, si la bise d’octobre refroidissait l’air de temps en temps aussi elle ouvrait ça et là dans les brumes grises du ciel une crevasse par où tombait un rayon de soleil. Mais à peine les forçats se furent-ils dépouillés de leurs haillons de prison, au moment où ils s’offraient nus et debout à la visite soupçonneuse des gardiens, et aux regards curieux des étrangers qui tournaient autour d’eux pour examiner leurs épaules, le ciel devint noir, une froide averse d’automne éclata brusquement, et se déchargea à torrents dans la cour carrée, sur les têtes découvertes, sur les membres nus des galériens, sur leurs misérables sayons étalés sur le pavé.

En un clin d’oeil le préau se vida de tout ce qui n’était pas argousin ou galérien. Les curieux de Paris allèrent s’abriter sous les auvents des portes. Cependant la pluie tombait à flots. On ne voyait plus dans la cour que les forçats nus et ruisselants sur le pavé noyé. Un silence morne avait succédé à leurs bruyantes bravades. Ils grelottaient, leurs dents claquaient ; leurs jambes maigries, leurs genoux noueux s’entre-choquaient ; et c’était pitié de les voir appliquer sur leurs membres bleus ces chemises trempées, ces vestes, ces pantalons dégouttant de pluie. La nudité eût été meilleure. Un seul, un vieux, avait conservé quelque gaieté. Il s’écria, en s’essuyant avec sa chemise mouillée, que cela n’était pas dans le programme ; puis se prit à rire en montrant le poing au ciel.

Quand ils eurent revêtu les habits de route, on les mena par bandes de vingt ou trente à l’autre coin du préau, où les cordons allongés à terre les attendaient. Ces cordons sont de longues et fortes chaînes coupées transversalement de deux en deux pieds par d’autres chaînes plus courtes, à l’extrémité desquelles se rattache un carcan carré, qui s’ouvre au moyen d’une charnière pratiquée à l’un des angles et se ferme à l’angle opposé par un boulon de fer rivé pour tout le voyage sur le cou du galérien. Quand ces cordons sont développés à terre, ils figurent assez bien la grande arête d’un poisson.

On fit asseoir les galériens dans la boue, sur les pavés inondés ; on leur essaya les colliers ; puis deux forgerons de la chiourme, armés d’enclumes portatives, les leur rivèrent à froid à grands coups de masses de fer. C’est un moment affreux, où les plus hardis pâlissent. Chaque coup de marteau, assené sur l’enclume appuyée à leur dos, fait rebondir le menton du patient ; le moindre mouvement d’avant en arrière lui ferait sauter le crâne comme une coquille de noix.

Après cette opération, ils devinrent sombres. On n’entendait plus que le grelottement des chaînes, et par intervalles un cri et le bruit sourd du bâton des gardes-chiourme sur les membres des récalcitrants. Il y en eut qui pleurèrent ; les vieux frissonnaient et se mordaient les lèvres. Je regardai avec terreur tous ces profils sinistres dans leurs cadres de fer.

Ainsi, après la visite des médecins, la visite des geôliers ; après la visite des geôliers, le ferrage. Trois actes à ce spectacle.

Un rayon de soleil reparut. On eût dit qu’il mettait le feu à tous ces cerveaux. Les forçats se levèrent à la fois, comme par un mouvement convulsif. Les cinq cordons se rattachèrent par les mains, et tout à coup se formèrent en ronde immense autour de la branche de la lanterne. Ils tournaient à fatiguer les yeux. Ils chantaient une chanson du bagne, une romance d’argot, sur un air tantôt plaintif, tantôt furieux et gai ; on entendait par intervalles des cris grêles, des éclats de rire déchirés et haletants se mêler aux mystérieuses paroles puis des acclamations furibondes ; et les chaînes qui s’entre-choquaient en cadence servaient d’orchestre à ce chant plus rauque que leur bruit. Si je cherchais une image du sabbat, je ne la voudrais ni meilleure ni pire.

On apporta dans le préau un large baquet. Les gardes-chiourme rompirent la danse des forçats à coups de bâton, et les conduisirent à ce baquet dans lequel on voyait nager je ne sais quelles herbes dans je ne sais quel liquide fumant et sale. Ils mangèrent. Puis, ayant mangé, ils jetèrent sur le pavé ce qui restait de leur soupe et de leur pain bis, et se remirent à danser et à chanter. Il paraît qu’on leur laisse cette liberté le jour du ferrage et la nuit qui le suit.

J’observais ce spectacle étrange avec une curiosité si avide, si palpitante, si attentive, que je m’étais oublié moi-même. Un profond sentiment de pitié me remuait jusqu’aux entrailles, et leurs rires me faisaient pleurer… »

« Les bagnes – Rochefort », Maurice Alhoy (1830)

Pages 217-221 :

« Je pénétrai dans la grande cour de Bicêtre ; rien encore n’annonçait l’affreux tableau qui allait frapper mes regards. Quelques hommes, à figure sinistre, se promenaient seulement de long en large. Des condamnés à la détention faisant, dans cette maison, l’office de valets, apportèrent bientôt des charges de chaînes pesantes et une quantité de ferremens [sic]. C’était le prélude de la cérémonie qui allait se faire.

« Ferrement à Bicêtre », De Rudder ; Rouget. Extrait de : Les bagnes par Maurice Alhoy, 1845. Collection ENAP.

À un coup de sifflet, une bande de vingt à trente condamnés sortit de la petite porte ou guichet qui conduit à la seconde cour ; on les dépouille du vêtement de la maison, un examen rigoureux se fait dans toutes les parties de leur corps ; on leur jette après cette visite une sorte de sarreau en toile grisâtre pour couvrir leur nudité. Pendant cette opération, un des geôliers avait rangé à terre la ligne des colliers qui devaient assurer l’esclavage du condamné jusqu’à sa destination. Un second coup de sifflet se fait entendre et chaque forçat est placé derrière le ferrement qui lui est destiné ; une main, habituée à une semblable œuvre, élève jusqu’à son cou cette sorte de carcan fait en triangle. Quand toutes les têtes des condamnés ont reçu ce honteux collier, un porte-clef ouvrier, armé d’un lourd marteau, passe derrière chaque condamné, et d’un énorme coup, porté adroitement à deux pouces de la tête, il rive le boulon qui ferme le triangle ; il parcourt toute la ligne avec une promptitude inconcevable. Au moment du coup, le forçat incline la tête en avant par un mouvement de crainte ; ce mouvement, fait en sens contraire, le livrerait à une mort infaillible, et sa cervelle jaillirait sous le marteau du sbire. Ce sont presque toujours les plus coupables et ceux dont la condamnation est la plus prolongée qui sont ferrés les premiers. La chaîne qui retient les forçats unis ensemble passe du collier à la ceinture, et remonte de la ceinture au collier de celui qui suit jusqu’à la fin de la chaîne, où elle est fixée de manière à ne pouvoir être rompue ni limée.

Ce premier peloton ferrée, un nouveau signal se fait entendre ; une seconde bandes de condamnés paraît, elle subit même visite, même ferrement et va de même se ranger contre les murs de gauche de la cour. Enfin, cent cinquante condamnés sont enchaînés. Les exempts de police, les officiers de sûreté, quelques avocats et plusieurs curieux s’approchent de ces hommes dont quelques-uns quittent le monde pour n’y jamais rentrer. Les uns accusent leurs juges ; d’autres leurs avocats ; quelques-uns parlent de leur innocence ; le plus petit nombre avoue sa faute ; endurcis dans le crime, deux ou trois scélérats entonnent des chansons d’une immoralité révoltante ; d’autres échangent entre eux des plaisanteries ; dans un langage qui fait sourire les exempts de police qui le comprennent.

[…] Un nouveau signal se fait entendre, c’est la cloche de la chapelle. Les forçats n’ont plus rien à attendre de la clémence des hommes ; mais il est une miséricorde dans laquelle ils peuvent épancher leur âme, si elle n’est point encore entièrement gangrenée. Toute la chaîne s’ébranle, traverse la cour, entre dans la chapelle ; là l’office divin se dit ; un ministre de charité monte dans la chaire de Saint-Vincent de Paul, appelle par d’éloquentes paroles le repentir dans les âmes flétries ; il relève le courage du malheureux, il invoque le père de miséricorde pour ces hommes que le monde repousse, il promet une patrie pour ceux que le crime expatrie. Sa pieuse exhortation finie, la chaîne silencieuse des condamnés revient dans la cour, un dernier signal se fait entendre ; l’énorme porte de la prison ouvre ses deux battans [sic] ; les forçats, placés sur des charrettes, sortent de Bicêtre ; une escorte de garde-chiourmes les suit sous les ordres du capitaine Thierry, et le bruit de la porte qui se ferme annonce le départ. »

« La chaîne des forçats, à Bicêtre », Abbé Touzé (1850)

Musée des familles, pages 200-202.

« Jusqu’en 1836, à deux époques de l’année, tout Paris courait à Bicêtre. La grande dame y coudoyait la chiffonnière de la rue Mouffetard ; le lion des Italiens braquait son lorgnon par-dessus la tête du gamin de la rue Saint-Victor. Qu’y avait-il donc à Bicêtre?… Les ferrement des condamnés aux bagnes ; bien triste spectacle, mais spectacle propre à émouvoir, et vous savez combien Paris est avide d’émotions.

On a souvent décrit ces épisodes de Bicêtre ; mais l’exactitude du récit n’a pas souvent guidé la plume des narrateurs. Ce que nous allons dire, nous le tenons de témoins oculaires, d’un respectable aumônier et de l’un des vieux employés de Bicêtre, qui tous deux ont assisté à cette scène, laquelle ne se renouvelle plus depuis l’invention des voitures cellulaires.

Nous devons dire d’abord que, quelques soins que l’on prît de cacher l’époque du départ, les détenus le pressentaient toujours par la physionomie qu’offrait alors la prison, et par la présence de certains personnages nouvellement arrivés, et qui n’étaient autres que des gardes-chiourme, brigadiers, conducteurs, etc. […]

« L’ancien ferrement de la chaîne des forçats, à Bicêtre », dessin extrait de Musée des Familles, avril 1850, p. 201.

Le jour du ferrement arrivé, une lourde charrette entrait dans la cour de la prison. Au bruit de ses roues se mêlait celui des chaînes et des fers qu’elle agitait dans ses cahots. À cet instant, à travers les barreaux de fer des cabanons on voyait les prisonniers, jusqu’alors silencieux et immobiles, éclater en cris de joie, en menaces, en imprécations ; chacun exprimait diversement les sentiments dont il était agité. C’était un petit moment de terreur qui se mêlait à la curiosité des privilégiés du dehors, lesquels, munis de billets, venaient assister à cet étrange spectacle. Les chaînes de fer, les colliers de même métal, dits en termes de prison les ficelles, puis les vêtements des galériens, appelés en même style les taffetas : tout cela se déployait sur la cour, aux regards des patients et des curieux ; et puis… un instant après, deux où trois portes basses vomissent une escouade d’hommes à visage sinistre, sales et déguenillés. Ils viennent se ranger treize par treize, le long de la grosse chaîne qui les sépare et à laquelle sont fixées vingt-six chaînes moins fortes et peu longues, aux extrémités desquelles se trouvent des colliers triangulaires dont les côtés s’ouvrent par le moyen d’une charnière.

Ils sont assis sur le pavé ; les argousins mettent à leur cou le collier et essayent, en l’élevant sur la face, si, par le fait d’une conformation spéciale, le condamné ne pourrait le faire passer au-dessus de sa tête ; mais comme le dit Victor Hugo, le bandeau de fer s’arrêtait toujours au front comme une couronne. Alors deux forgerons de la chiourme replacent le collier sur le cou et, armés d’enclumes portatives, ils rivent à froid, à grands coups de marteau, le boulon de fer qui pèsera sur le forçat pendant tout le voyage. C’est un moment terrible, où les plus intrépides deviennent pâles et tremblants, car chaque coup de marteau asséné sur l’enclume imprime un mouvement à leur corps ; et malheur à eux si la tête ne reste pas immobile, elle serait infailliblement broyée entre le marteau et l’enclume.

Félicitons l’administration qui a fait succéder à ces scènes peu en harmonie avec nos mœurs, les transfèrements au bagne par voiture cellulaire. Le dernier ferrement des forçats a eu lieu en 1835 ; il y avait cent soixante-douze condamnés. »

« La Chaîne des forçats. 1792-1836 », Sylvain Rappaport (2006)

Extraits de la recension qu’en a fait Gilles Malandain dans la Revue d’histoire du XIXe siècle (2007) :

« La chaîne est évidemment un héritage de l’Ancien Régime et du temps des galères : supprimée en 1789, elle est rétablie pratiquement à l’identique dans la foulée du code pénal de 1791, qui prévoit les travaux forcés, et en réponse à l’engorgement des prisons de la République. Encadré par le ministère de l’Intérieur, représenté par un commissaire, le convoi des forçats est adjugé à un entrepreneur privé, chargé de toute l’organisation et de la surveillance des prisonniers – marché au demeurant rentable et manifestement très convoité.

Plusieurs fois dans l’année, une chaîne partait de Bicêtre pour Toulon, Brest, Rochefort ou Lorient, qu’elle atteignait en trois à cinq semaines. Le convoi grossissait au fur et à mesure de ses étapes, jusqu’à atteindre 300 à 400 forçats, voire jusqu’à 600 dans la période la plus intensément répressive, c’est-à-dire de la fin de la Révolution aux premières années de la Restauration. Les prisonniers étaient attachés par un collier de fer et groupés en cordons de 24 à 26 hommes; ils faisaient le trajet à pied, en charrette ou encore en bateau (sur le Rhône). Ils étaient accompagnés d’un officier de santé et escortés par une vingtaine de gardes ou argousins […]

Née au XVIIe siècle, la chaîne participe bien de l’ancienne pratique des supplices éclatants, à la fois cruels et ostentatoires. Dès la grande cérémonie du ferrement initial, dans la cour de Bicêtre, elle met à l’épreuve le corps et l’âme du condamné, dont elle aggrave finalement la peine. Il y a la souffrance physique due à l’enchaînement et aux conditions éprouvantes du voyage, qui assimilent les hommes à des animaux, voire à des marchandises, et les exposent à de nombreuses affections (dont témoignent les mémoires justificatifs du praticien attaché à la chaîne). Les séquelles du voyage sont lourdes, au moins jusqu’à la période 1815-1820, au grand dam d’ailleurs de l’administration des bagnes qui voit arriver des hommes harassés et diminués.

« Préparation du ferrement des forçats à Bicêtre », Gabriel Cloquemin, 1834, © Musée du Domaine Départemental de Sceaux.

Mais le chemin de croix des forçats doit encore plus à l’humiliation constante qu’ils subissent, en particulier lors de la mise à nu collective qui prélude à la visite, c’est-à-dire la fouille au corps, plusieurs fois réitérée durant le voyage. Or cette mise en scène de la soumission des corps se fait en public, comme l’ensemble du voyage d’ailleurs, y compris le ferrement, auquel accèdent proches et curieux privilégiés (les femmes restant aux fenêtres). Tout est fait pour que, d’un bout à l’autre, les spectateurs du hideux convoi soient nombreux et qu’ils puissent se pénétrer des redoutables conséquences du crime. Sylvain Rappaport insiste beaucoup sur cette dimension symbolique ou pédagogique de la chaîne qui, autant que sa relative efficacité – le taux d’évasion est très faible –, assure sa pérennité jusqu’au milieu des années 1830.

Il s’intéresse donc de très près à ce théâtre ambulant, aux foules qui accourent pour voir passer la chaîne, à la forte impression que devait faire le long convoi funèbre et cacophonique, aux images qu’il a laissées dans les récits et témoignages : le troupeau, la ménagerie, la caravane d’esclaves, ou encore l’effrayant mille-pattes colossal de Victor Hugo, observateur essentiel ici.

[…] Jusqu’en 1815, les résurgences du scrupule humanitaire sont discrètes et n’entraînent guère de réforme. Sous la Restauration, et plus encore après la révolution de Juillet 2, l’avilissement que la chaîne fait subir non seulement aux condamnés (et notamment aux plus récupérables d’entre eux) mais aussi au peuple inculte qui jouit de leur spectacle, suscite une protestation croissante, qu’il faut bien sûr mettre en rapport avec le nouvel essor de la philanthropie, dont Benjamin Appert est la figure phare, et avec l’évolution des sensibilités plus largement (la moindre tolérance au spectacle de la douleur, mais aussi ce que Sylvain Rappaport appelle le recul de la figure du démon).

Progressivement, l’administration tente de rationaliser le système et de répondre au sentiment d’humanité en veillant à mieux préserver les corps et en renforçant le contrôle du commissaire sur l’entrepreneur. Mais aux critiques philanthropiques s’ajoutent les griefs que les autorités locales hésitent de moins en moins à exprimer : encombrement des prisons (le passage de la chaîne étant trop rare), coût de la prise en charge du logement des forçats, craintes que suscite leur passage, en particulier lors de l’épidémie de choléra.

Les réformes s’accélèrent à partir de 1831, mais en 1836, alors que la rumeur annonce la fin prochaine de l’institution, et que le ferrement a enfin été interdit au public, une foule plus immense que jamais – peut-être 40 000 personnes, dont 1 500 équipages élégants – attend la chaîne à la sortie de Bicêtre, dans une atmosphère de fête qui consterne les observateurs. Dès lors, ne pouvant voyager de nuit, la chaîne est condamnée, d’autant qu’une invention nouvelle, le fourgon cellulaire, semble offrir une alternative en tout point favorable au regard des conceptions punitives désormais dominantes. Disparue, la chaîne reste longtemps un souvenir fascinant et […] un objet d’histoire fort instructif ».

Gilles Malandain, « Sylvain Rappaport, La Chaîne des forçats. 1792-1836 », Paris, Aubier, 2006, 346 p. ISBN : 2-700-723-414.

25 euros., Revue d’histoire du XIXe siècle [En ligne], 34 | 2007, mis en ligne le 02 juillet 2007, consulté le 26 décembre 2014.

URL : http://rh19.revues.org/1402