L’exclusion et la répression des Tsiganes en Dordogne avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale

Par Jacky Tronel | lundi 15 mars 2010 | Catégorie : Dernières parutions, VARIA | Pas de commentaireQu’ils soient Gitans, Manouches, Sintis, Bohémiens ou Romanichels, les Tsiganes ont en commun la culture nomade, une origine lointaine (le nord-ouest de l’Inde) ainsi qu’une même langue, le romani. Leur présence en Périgord, des années 20 aux années 40, a été marquée par l’exclusion et la répression. Assignés à résidence sous la Troisième République, internés sur ordre des Allemands sous Vichy, nombreux sont ceux qui ont connu les camps français d’internement, parmi lesquels celui du Sablou, situé sur la commune de Fanlac, en Dordogne.

À la fin du XIXe siècle, « les nomades » inquiètent sérieusement les pouvoirs publics. Le nomadisme des Tsiganes pose un problème au ministre de l’Intérieur et aux autorités préfectorales qui ne peuvent exercer sur eux le moindre contrôle. Mis à l’index, qualifiés d’« asociaux indésirables », voleurs et paresseux, coupables de propager des maladies (choléra et typhus). De plus, après la guerre de 1870, ils sont aussi accusés d’être des agents au service de l’Allemagne…

À la fin du XIXe siècle, « les nomades » inquiètent sérieusement les pouvoirs publics. Le nomadisme des Tsiganes pose un problème au ministre de l’Intérieur et aux autorités préfectorales qui ne peuvent exercer sur eux le moindre contrôle. Mis à l’index, qualifiés d’« asociaux indésirables », voleurs et paresseux, coupables de propager des maladies (choléra et typhus). De plus, après la guerre de 1870, ils sont aussi accusés d’être des agents au service de l’Allemagne…

La loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale

Cette loi procure aux maires les moyens dont ils manquaient jusque-là pour se débarrasser des Tsiganes qui s’installent sans autorisation sur le territoire de leurs communes. Encouragés par le préfet, les magistrats municipaux vont recourir largement aux articles 97 et 98 de la loi du 5 avril 1884. Même si la mention « nomade » n’apparaît pas, il est facile de comprendre qu’ils sont clairement visés par ce texte. De fait, l’article 97 stipule que « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques ». Lui incombe notamment « le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que […] les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants, et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique […] de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ». Cette allusion vise les forains montreurs d’ours et, plus largement, les nomades connus pour laisser divaguer leurs chiens. Quant à l’article 98, il réglemente « le droit de police du maire, dans l’intérieur des agglomérations, sur les routes nationales, départementales ou autres voies de communication ». En Dordogne, comment les maires vont-ils interpréter puis appliquer la nouvelle législation touchant aux nomades ? Considérons quelques exemples…

Le 17 août 1927, le maire de Périgueux publie un arrêté qui « interdit aux nomades, roulottiers vagabonds et gens sans domicile certain de séjourner sur les quais, places et voies publiques de la commune ». Félix Gadaud justifie cet arrêté par les nombreuses plaintes qui lui sont parvenues « au sujet des déprédations commises par les nomades qui séjournent à Périgueux ». Le maire met en avant le fait que la plupart sont « sans moyens d’existence et que, si quelques-uns d’entre eux paraissent exercer une profession déterminée, ce n’est que dans le but de pénétrer plus facilement dans les maisons […] que de plus, ils laissent divaguer leurs chiens et compromettent ainsi l’ordre et la sécurité publique ». L’énoncé du problème est formulé de telle sorte que les faits reprochés tombent sous le coup de la loi du 5 avril 1884. Le règlement des conflits, quand ils surviennent, revient aux maires des communes concernées. Généralement, le préfet se range à leur avis.

Le 4 janvier 1936, Joseph Dauriac, maire de Trélissac, considérant que les nomades « sont une cause permanente de désordre », décide que « le stationnement ou le campement des roulottiers, bohémiens, et en général de tous les nomades, voyageant soit isolément soit en bandes, est expressément interdit sur toutes les places, rues, terrains publics ou ouverts au public, ainsi que sur les chemins vicinaux et ruraux de la commune ». Le 12 octobre 1938, un deuxième arrêté municipal leur interdit l’accès aux fontaines publiques ainsi qu’aux pacages.

© Archives départementales de la Dordogne.

Les Tsiganes sont alors clairement qualifiés d’« indésirables ». Le 18 septembre 1940, le commissaire de police de la ville de Périgueux écrit au préfet : « On ne peut admettre raisonnablement que les habitants de la Place de l’Abattoir soient condamnés à avoir continuellement pour voisins de pareils indésirables dont la place serait dans des camps de travail forcé ». Il s’agit là, ni plus ni moins, d’un appel à les rafler en vue de les regrouper et de leur interner en centres de séjour surveillé, comme il en existe tant à l’époque.

Plus nous avançons dans le temps, plus le discours se teinte de mépris jusqu’à devenir xénophobe. La politique d’exclusion et de rejet des Tsiganes mise en place par les nazis fait des émules. Un courrier du Syndic cantonal d’Hautefort du 6 juillet 1943 en témoigne. Parlant de « l’effet moral déplorable causé dans les populations rurales par la présence de nombreux nomades, bohémiens, saltimbanques », l’auteur ajoute : « Ces gens ne font rien, vivent aux dépens du paysan dont ils sont les parasites. Il serait nécessaire que nos campagnes soient débarrassées de cette engeance, que les hommes soient astreints à travailler à autre chose que la maraude ou le rempaillage de chaises et qu’ils soient envoyés en Allemagne de préférence à nos cultivateurs». Pour resituer cette déclaration dans son contexte, il convient de se souvenir de la proposition de Pierre Laval d’instaurer « la Relève », basée sur l’échange et le retour d’un prisonnier français détenu en Allemagne contre trois travailleurs français… Le préfet transmet le courrier du syndic au Commissariat général au Service du Travail Obligatoire, situé au 34 rue Jacques-Émile Lafon, à Périgueux. En réponse, le directeur départemental explique que ses « pouvoirs se limitent à la désignation pour l’Allemagne, ou l’organisation TODT, des Français physiquement aptes pour travailler au titre du S.T.O. ou de la relève ». Il suggère « de faire arrêter les nomades et de les faire conduire à Périgueux, où [il fera] passer aux personnes du sexe masculin une visite médicale ».

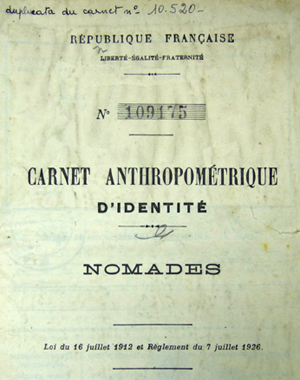

Mise en place du carnet anthropométrique d’identité

Avec la loi du 16 juillet 1912 intervient la mesure la plus coercitive en matière de surveillance des Tsiganes. Elle instaure un système de contrôle discriminatoire et disciplinaire, à caractère racial, qui classe les Tsiganes en trois catégories : les marchands ambulants, les forains et les nomades. L’article 3 introduit une nouvelle pièce d’identité : le carnet anthropométrique, délivré par le préfet ou le sous-préfet. Pour être autorisé à séjourner dans une commune, à l’arrivée comme au départ, le nomade doit présenter son carnet d’identité au commissariat de police ou à la gendarmerie, et à défaut à la mairie. Sur le carnet doivent figurer le nom de la commune, la date d’arrivée et de départ.

Avec la loi du 16 juillet 1912 intervient la mesure la plus coercitive en matière de surveillance des Tsiganes. Elle instaure un système de contrôle discriminatoire et disciplinaire, à caractère racial, qui classe les Tsiganes en trois catégories : les marchands ambulants, les forains et les nomades. L’article 3 introduit une nouvelle pièce d’identité : le carnet anthropométrique, délivré par le préfet ou le sous-préfet. Pour être autorisé à séjourner dans une commune, à l’arrivée comme au départ, le nomade doit présenter son carnet d’identité au commissariat de police ou à la gendarmerie, et à défaut à la mairie. Sur le carnet doivent figurer le nom de la commune, la date d’arrivée et de départ.

De l’aveu même du commissaire Jules Sébille, à la tête du Contrôle général des services de recherches judiciaires, le but poursuivi est d’obliger « les nomades à se fixer et à abandonner la vie errante pour devenir des citoyens normaux ». Ces dispositions visant à inciter les Tsiganes à se sédentariser permettent aux autorités de contrôler à tout moment leur identité et de reconstituer leurs itinéraires, facilitant ainsi la recherche d’un individu. En plus du carnet anthropométrique individuel, il est prévu un carnet collectif destiné au chef de famille. Tous les membres de la famille ou du groupe figurent dans ce carnet où sont mentionnés leur état civil, leur signalement ainsi que les liens de droit ou de parenté qui les rattachent au chef de famille. Les naissances, mariages, divorces et décès sont également notés sur le carnet collectif. Les nomades doivent enfin apposer sur leurs véhicules une plaque de contrôle spéciale dont le numéro est inscrit sur le carnet collectif.

En février 1913, un règlement d’administration publique précise les renseignements devant figurer sur le carnet anthropométrique : « la hauteur de la taille, celle du buste, l’envergure, la longueur et la largeur de la tête, le diamètre bizygomatique, la longueur de l’oreille droite, la longueur des doigts médius et auriculaire gauche, celle de la coudée gauche, la couleur des yeux ; des cases sont réservées pour les empreintes digitales et pour les deux photographies (profil et face) du porteur du carnet ». En raison de l’instabilité de leurs caractères morphologiques, les enfants de moins de 13 ans n’ont pas de carnet individuel. Ils figurent sur le carnet collectif avec la photographie et l’empreinte de leurs dix doigts.

La création du carnet anthropométrique d’identité qui permet le fichage des nomades rappelle la création du fichier juif mis en place par André Tulard, sous-directeur du service des étrangers et des affaires juives à la préfecture de police de Paris, de 1940 à 1943. Quant au carnet anthropométrique destiné aux « nomades », apparu avec la loi du 16 juillet 1912, il restera en vigueur jusqu’à la fin des années soixante. La loi du 3 janvier 1969 prévoit son remplacement par le « livret spécial de circulation ».

L’année 1940 marque un net durcissement du statut des Tsiganes

Le 6 avril 1940, un décret-loi du président de la République, Albert Lebrun, interdit la circulation des nomades pendant toute la durée de la guerre, au motif suivant : « Les incessants déplacements des nomades leur permettent de surprendre des mouvements de troupes, des stationnements d’unités, des emplacements de dispositifs de défense, renseignements importants qu’ils sont susceptibles de communiquer à des agents ennemis ». Pour le gouvernement, les Tsiganes demeurent des espions potentiels. Ce sont « des individus errants, généralement sans domicile, ni patrie, ni profession effective ». L’article 2 du décret-loi prévoit leur assignation à résidence sous la surveillance de la police.

Le 4 octobre 1940, une ordonnance du MBF (Militärbefehlshaber in Frankreich) décrète l’internement de tous les Tsiganes. Les Allemands décident d’impliquer les autorités françaises qu’ils chargent d’exécuter l’ordonnance, ce qui signifie procéder aux arrestations, à l’internement, puis à la gestion des camps. Tandis que plus de 300 000 Tsiganes (sur les 700 000 qui vivaient en Europe) ont été déportés puis éliminés au camp d’Auschwitz-Birkenau, en France, environ 6 000 ont été regroupés dans une trentaine de camps d’internement.

Le camp d’internement pour indésirables du Château du Sablou

© Collection du Musée de la résistance nationale, Champigny-sur-Marne, fonds Madeleine Quéré.

Ce centre d’internement est situé en Dordogne, sur la commune de Fanlac, non loin de Montignac. Il a été créé le 17 janvier 1940. En Dordogne, pour l’année 1940, le « Camp de Fanlac » (Château du Sablou) est désigné pour l’internement des Tsiganes. Les hommes y sont assignés à résidence, sur ordre du préfet, tandis que roulottes, femmes et enfants sont cachés dans la forêt alentour. Les Tsiganes se rendent utiles aux cuisines, sculptent des cannes, tressent des paniers que, par humanité, des familles communistes de Montignac s’efforcent de vendre dans les villages voisins afin de leur procurer un moyen de subsistance. Musiciens, leurs violons les accompagnent. Jugé trop délicat à garder, difficile à approvisionner du fait de son isolement, le camp de séjour surveillé du Sablou ferme à la fin de l’année 1940. Les 228 détenus qui s’y trouvent encore sont transférés vers le camp de Saint-Paul d’Eyjeaux, en Haute-Vienne.

La cessation des combats contre l’Allemagne, le 8 mai 1945, ne met pas fin pour autant aux mesures d’assignation à résidence. Toujours sous le coup du décret-loi du 6 avril 1940 interdisant la circulation des nomades pendant toute la durée de la guerre, les Tsiganes détenus dans les camps d’internement français doivent attendre la promulgation de la date légale de cessation des hostilités (fixée au 1er juin 1946 par la loi du 10 mai 1946), pour retrouver leur liberté.