« Lettres d’un innocent » : le capitaine Dreyfus à la prison du Cherche-Midi

Par Jacky Tronel | mardi 10 mai 2011 | Catégorie : Dernières parutions, DES HOMMES… | 3 commentaires

Le capitaine Dreyfus est de loin le plus connu des prisonniers de la maison militaire d’arrêt et de correction de la place de Paris, rue du Cherche-Midi.

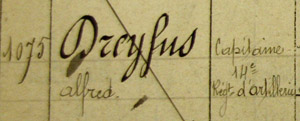

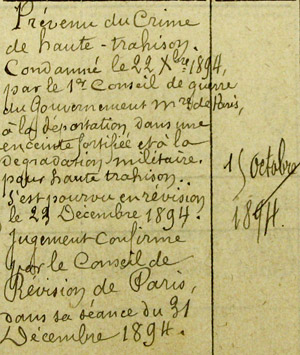

Écroué le 15 octobre 1894 (n° 1075), Alfred Dreyfus est très injustement condamné le 22 décembre par le Premier conseil de guerre, pour « haute trahison ». Dans sa séance du

31 décembre, le Conseil de révision rejette son pourvoi en cassation.

Le 5 janvier 1895, la dégradation du capitaine Dreyfus a lieu dans la grande cour de l’École militaire. Il est ensuite conduit à la maison d’arrêt de la Santé où il demeure jusqu’à son transfert pour Saint-Martin-de-Ré, le 17 janvier 1895.

Il arrive en Guyanne le 12 mars.

Sa transportation sur l’île du Diable a lieu le 14 avril 1895.

Les « Lettres d’un innocent » ont été publiées aux Éditions de l’Aurore en 1898. Il s’agit d’une collection des lettres qu’Alfred Dreyfus écrivit à sa femme, Lucie, alors qu’il était en prison. Voici toutes celles qui ont été écrites au Cherche-Midi :

Mardi, 5 décembre 1894

« Ma chère Lucie,

Enfin je puis t’écrire un mot, on vient de me signifier ma mise en jugement pour le 19 de ce mois. On me refuse le droit de te voir.

Je ne veux pas te décrire tout ce que j’ai souffert, il n’y a pas au monde de termes assez saisissants pour cela.

Te rappelles-tu quand je te disais combien nous étions heureux ? Tout nous souriait dans la vie. Puis tout à coup un coup de foudre épouvantable, dont mon cerveau est encore ébranlé. Moi, accusé du crime le plus monstrueux qu’un soldat puisse commettre ! Encore aujourd’hui je me crois le jouet d’un cauchemar épouvantable.

Mais j’espère en Dieu et en la justice, la vérité finira bien par se faire jour. Ma conscience est calme et tranquille, elle ne me reproche rien. J’ai toujours fait mon devoir, jamais je n’ai fléchi la tête. J’ai été accablé, atterré dans ma prison sombre, en tête à tête avec mon cerveau ; j’ai eu des moments de folie farouche, j’ai même divagué, mais ma conscience veillait. Elle me disait : « Haut la tête et regarde le monde en face ! Fort de ta conscience, marche droit et relève-toi ! C’est une épreuve épouvantable, mais il faut la subir. »

Je ne t’écris pas plus longuement, car je veux que cette lettre parte ce soir.

Écris-moi longuement, écris-moi tout ce que font les nôtres.

Je t’embrasse mille fois comme je t’aime, comme je t’adore, ma Lucie chérie.

Mille baisers aux enfants. Je n’ose pas t’en parler plus longuement, les pleurs me viennent aux yeux en pensant à eux.

Écris-moi vite, Alfred.

Toutes mes affections à toute la famille. Dis leur bien que je suis aujourd’hui ce que j’étais hier, n’ayant qu’un souci, c’est de faire mon devoir.

M. le Commissaire du gouvernement m’a prévenu que ce serait Me Demange qui se chargerait de ma défense. Je pense donc le voir demain. Écris-moi à la prison ; tes lettres passeront, comme les miennes, par M. le Commissaire du Gouvernement. »

Jeudi matin, 7 décembre 1894

« J’attends avec impatience une lettre de toi. Tu es mon espoir, tu es ma consolation ; autrement la vie me serait à charge. Rien que de penser qu’on a pu m’accuser d’un crime aussi épouvantable, d’un crime aussi monstrueux, tout mon être tressaille, tout mon corps se révolte. Avoir travaillé toute sa vie dans un but unique, dans le but de revanche contre cet infâme ravisseur qui nous a enlevé notre chère Alsace et se voir accusé de trahison envers ce pays — non, ma chère adorée, mon esprit se refuse à comprendre ! Te souviens-tu que je te racontais que me trouvant il y a une dizaine d’années à Mulhouse, au mois de septembre, j’entendis un jour passer sous nos fenêtres une musique allemande célébrant l’anniversaire de Sedan ? Ma douleur fut telle que je pleurai de rage, que je mordis mes draps de colère et que je me jurai de consacrer toutes mes forces, toute mon intelligence à servir mon pays contre celui qui insultait ainsi à la douleur des Alsaciens.

Non, non, je ne veux pas insister, car je deviendrais fou et il faut que je conserve toute ma raison. D’ailleurs ma vie n’a plus qu’un but unique : c’est de trouver le misérable qui a trahi son pays, c’est de trouver le traître pour lequel aucun châtiment ne sera trop grand. Oh ! chère France, toi que j’aime de toute mon âme, de tout mon cœur, toi à qui j’ai consacré toutes mes forces, toute mon intelligence, comment a-t-on pu m’accuser d’un crime aussi épouvantable ? Je m’arrête, ma chérie, sur ce sujet, car les spasmes me prennent à la gorge ; jamais, vois-tu, homme n’a supporté le martyre que j’endure. Aucune souffrance physique n’est comparable à la douleur morale que j’éprouve lorsque ma pensée se reporte à cette accusation. Si je n’avais mon honneur à défendre, je t’assure que j’aimerais mieux la mort ; au moins ce serait l’oubli.

Écris-moi bien vite. Toutes mes affections à tous. »

Décembre 1894

« Ma bonne chérie,

Merci de ta longue lettre d’hier ; je n’ai jamais douté de ton adorable dévouement, de ton grand cœur. C’est surtout à toi que je pensais dans les jours sombres, à la tristesse et au chagrin que tu devais éprouver ; ce fut là ma seule faiblesse.

Quant à moi, ne crains rien ; si j’ai beaucoup souffert, je n’ai jamais ni courbé, ni fléchi la tête. Mes plus grands moments de tristesse étaient quand je pensais à toi, ma bonne chérie, à toute notre famille.

Je pressentais la douleur que vous deviez éprouver d’être ainsi sans nouvelles de moi.

J’avais le temps de penser à vous tous, dans ces longues journées et ces nuits sans sommeil, en tête à tête avec mon cerveau. Rien pour lire, rien pour écrire. Je tournais comme un lion en cage, essayant de déchiffrer une énigme que je ne pouvais pas saisir.

Mais tout en ce monde finit par se découvrir à force de persévérance et d’énergie ; je te jure que je découvrirai le misérable qui a commis cet acte infâme.

Conserve donc tout ton courage, ma bonne chérie, et regarde le monde en face, tu en as le droit.

Remercie tout le monde de leur admirable dévouement à ma cause, embrasse pour moi nos chers enfants et toute la famille.

Mille baisers pour toi de ton dévoué,

Alfred. »

Décembre 1894

« Ma bonne chérie,

Ta lettre que j’attendais impatiemment m’a fait éprouver un grand soulagement et en même temps m’a fait monter les larmes aux yeux en songeant à toi, ma bonne chérie.

Je ne suis pas parfait. Quel homme peut se vanter de l’être ? Mais, ce que je puis assurer, c’est que j’ai toujours marché dans la voie du devoir et de l’honneur ; jamais je n’ai eu de compromis avec ma conscience sur ce sujet. Aussi, si j’ai beaucoup souffert, si j’ai éprouvé le martyre le plus épouvantable qu’il soit possible d’imaginer, ai-je toujours été soutenu dans cette lutte terrible par ma conscience qui veillait droite et inflexible.

Ma réserve un peu hautaine, la liberté de ma parole et de mon jugement, mon peu d’indulgence, me font aujourd’hui le plus grand tort. Je ne suis ni un souple, ni un habile, ni un flatteur.

Jamais nous ne voulions faire de visites ; nous restions cantonnés chez nous, nous contentant d’être heureux.

Et aujourd’hui on m’accuse du crime le plus monstrueux qu’un soldat puisse commettre !

Ah ! si je tenais le misérable qui non seulement a trahi son pays, mais encore a essayé de faire retomber son infamie sur moi, je ne sais quel supplice j’inventerais pour lui faire expier les moments qu’il m’a fait passer.

Il faut cependant espérer qu’on finira par trouver le coupable. Ce serait, sans cela, à désespérer de la justice en ce monde.

Appliquez à cette recherche tous vos efforts, toute votre intelligence, toute ma fortune, s’il le faut.

L’argent n’est rien, l’honneur est tout.

Dis à M. [Matthieu Dreyfus, son frère aîné et son plus fidèle soutien] que je compte sur lui pour cette œuvre. Elle n’est pas au-dessus de ses forces. Dût-il remuer ciel et terre, il faut trouver ce misérable.

Je t’embrasse mille fois comme je t’aime.

Ton dévoué,

Alfred.

Mille baisers aux enfants.

Toutes mes affections à toutes nos familles et merci de leur dévouement à la cause d’un innocent. »

Lundi, 11 Décembre

« Ma bonne chérie,

J’ai reçu ta lettre d’hier, ainsi que celles de ta sœur et d’Henri.

Espérons que bientôt justice me sera rendue et que je me retrouverai parmi vous.

Entre toi et nos chers enfants, entre vous tous, je retrouverai le calme dont j’ai grand besoin.

Mon cœur est profondément ulcéré et tu peux facilement le comprendre. Avoir consacré toute sa vie, toutes ses forces, toute son intelligence au service de son pays, et se voir accusé du crime le plus monstrueux qu’un soldat puisse commettre, c’est épouvantable.

Rien qu’en y pensant, tout mon être se révolte et tressaille d’indignation. Je me demande encore par quel miracle je ne suis pas devenu fou, comment mon cerveau a pu résister à un choc aussi épouvantable.

Je t’en supplie, ma chérie, n’assiste pas aux débats. Il est inutile de t’imposer encore de nouvelles souffrances, celles que tu as déjà supportées, avec une grandeur d’âme et un héroïsme dont je suis fier, sont plus que suffisantes. Réserve ta santé pour nos enfants ; nous aurons aussi besoin tous deux de nous soigner réciproquement pour oublier cette terrible épreuve, la plus terrible que les forces humaines puissent supporter.

Embrasse bien nos bons chéris pour moi, en attendant que je puisse le faire moi-même.

Affectueux souvenirs à tous.

Je t’embrasse comme je t’aime.

Ton dévoué,

Alfred. »

Mardi, 12 décembre 1894

« Ma chère Lucie,

Veux-tu être mon interprète auprès de tous les membres de nos deux familles, auprès de tous ceux qui s’intéressent à moi, pour leur dire combien j’ai été touché de leurs bonnes lettres et de leurs témoignages de sympathie.

Je ne puis leur répondre, car que leur dirai-je ? Mes souffrances ? ils peuvent les comprendre, et je n’aime pas à me plaindre. D’ailleurs mon cerveau est brisé et les idées y sont parfois confuses. Mon âme seule reste vaillante comme au premier jour, devant l’accusation épouvantable et monstrueuse qu’on m’a jetée à la face. Tout mon être se révolte encore à cette pensée.

Mais la vérité finit toujours par se faire jour, envers et malgré tous. Nous ne sommes plus dans un siècle où la lumière pouvait être étouffée. Il faudra qu’elle se fasse entière et absolue, il faudra que ma voix soit entendue par toute notre chère France, comme l’a été mon accusation. Ce n’est pas seulement mon honneur que j’ai à défendre, mais encore l’honneur de tout le corps d’officiers dont je fais partie et dont je suis digne.

J’ai reçu les vêtements que tu m’as envoyés. Si tu en as l’occasion, tu pourras m’envoyer ma pèlerine, la pelisse est inutile. Ma pèlerine est dans l’armoire de l’antichambre.

Embrasse bien nos chéris pour moi. J’ai pleuré sur cette bonne lettre de notre cher Pierrot ; il me tarde bien de pouvoir l’embrasser, ainsi que vous tous.

Mille baisers pour toi.

Ton dévoué

Alfred. »

Jeudi, 14 Décembre 1894

« Ma chère Lucie,

J’ai reçu ta bonne lettre ainsi que de nouvelles lettres de la famille. Remercie-les bien tous de ma part ; tous ces témoignages d’affection et d’estime me touchent plus que je ne saurais dire.

Quant à moi, je suis toujours le même. Quand on a la conscience tranquille et pure, on peut tout supporter. Je suis convaincu que la lumière finira par se faire, que la certitude de mon innocence finira par entrer dans tous les cœurs.

J’ai affaire à des soldats loyaux et honnêtes comme moi-même. Ils reconnaîtront, j’en suis sûr l’erreur qui a été commise.

L’erreur, malheureusement, est de ce monde. Qui peut dire ne s’être jamais trompé ?

Je suis heureux des bonnes nouvelles que tu me donnes des enfants. Tu as raison de mettre P… à l’huile de foie de morue, l’époque est propice. Embrasse bien ce gamin de ma part. Comme il me tarde de tenir ces chers enfants dans mes bras !

J’espère, comme toi, qu’on finira par m’accorder l’autorisation de t’embrasser. Ce sera pour moi un des jours les plus heureux de ma vie, ce sera une consolation à toutes les douleurs que j’ai endurées.

Alfred. »

Vendredi, 15 décembre 1894

« Ma chère Lucie,

J’ai reçu ta bonne lettre ainsi que celle de maman, merci des sentiments que celle-ci exprime à mon égard, sentiments dont je n’ai jamais douté et que j’ai toujours mérités, je puis le dire hautement.

Enfin le jour de ma comparution approche, j’en finirai donc avec cette torture morale. Ma confiance est absolue ; quand on a la conscience pure et tranquille, on peut se présenter partout la tête haute. J’aurai affaire à des soldats qui m’entendront et me comprendront. La certitude de mon innocence entrera dans leur cœur, comme, elle a été toujours dans celui de mes amis, de ceux qui m’ont connu intimement.

Ma vie tout entière en est le meilleur garant. Je ne parle pas des calomnies infâmes et anonyme qu’on a débitées sur mon compte ; elles ne m’ont pas touché, je les méprise.

Embrasse bien nos chéris pour moi, et reçois pour toi les tendres baisers de ton dévoué mari,

Alfred. »

Dimanche, 17 décembre 1894

« Ma chère Lucie,

Je ne sais si cette lettre te parviendra aujourd’hui, car les bureaux sont fermés. Je ne veux cependant pas laisser passer cette journée sans t’écrire un mot. Je suis heureux de te savoir entourée de toute la famille, ton chagrin doit être ainsi moins grand, car rien ne soutient comme l’affection qu’on vous témoigne.

Quant à moi, ma chérie, n’aie aucune inquiétude. Je suis prêt à paraître devant mes juges, l’âme tranquille.

Je puis paraître devant eux comme je paraîtrai quelque jour devant Dieu, le front haut, la conscience pure.

Je suis heureux de savoir que votre santé à tous est bonne, ainsi que celle des enfants.

Continue à bien te soigner, ma chérie, et conserve tout ton courage. L’épreuve, il est vrai, est grande, mais mon courage ne l’est pas moins.

Si j’ai eu des moments d’abattement terribles, si j’ai supporté une torture morale épouvantable du soupçon qu’on faisait planer sur moi, par contre ma tête est toujours restée haute. Aujourd’hui comme hier, je puis regarder le monde en face, je suis digne de commander à nos soldats.

Embrasse les chéris pour moi et affectueux baisers de ton dévoué

Alfred. »

Lundi, 18 décembre 1894

« Ma chère Lucie,

Je reçois aujourd’hui seulement ta bonne lettre de samedi. De même, je n’ai pu t’écrire hier dimanche, car les bureaux étaient fermés et ma lettre n’aurait pu passer.

Comme tu dois souffrir, ma pauvre chérie ! Je me l’imagine en comparant ta souffrance à celle que j’éprouve moi-même de ne pouvoir te voir. Mais il faut savoir se raidir contre la douleur, se résigner et conserver toute sa dignité.

Montrons que nous sommes dignes l’un de l’autre, que les épreuves, même les plus cruelles, même les plus imméritées, ne sauraient nous abattre.

Quand on a la conscience pour soi, on peut, comme tu le dis si justement, tout supporter, tout souffrir. C’est ma conscience seule qui m’a permis de résister ; autrement je serais mort de douleur ou, du moins, dans un cabanon de fous.

Je ne puis moi-même me rappeler encore les premiers jours sans un frisson d’épouvante ; mon cerveau était comme une chaudière bouillante ; à chaque instant je craignais qu’il ne m’échappât.

Ne t’inquiète pas de l’irrégularité de mes lettres ; tu sais que je ne puis t’écrire à ma guise. Sois donc forte et courageuse ; soigne bien ta santé.

Merci de toutes les nouvelles que tu me donnes des nôtres. Dis-leur que j’ai souvent pensé à eux, à la douleur qu’ils devaient éprouver. Il faut nous lier en un faisceau inébranlable que rien ne saurait briser ; notre vie pure et honnête, tout le passé de toutes nos familles, notre dévouement à la France sont les meilleures garants de ce que nous sommes.

J’ai reçu aussi deux bonnes lettres de J. et de R. Elles m’ont fait grand plaisir.

Merci aussi des nouvelles que tu me donnes des enfants. Ah ! les pauvres chéris ! Quelle joie j’aurais à pouvoir les embrasser, ainsi que toi, ma bonne chérie. Mais je ne veux pas me laisser aller sur un pareil sujet, car alors tout se fond en moi…

L’amertume me monte du cœur aux lèvres… et il me faut toutes mes forces.

Remercie M., ainsi que tous mes frères et sœurs, ainsi que toute la famille, de ce qu’ils font pour moi. Embrasse-les bien de ma part.

Je m’arrête ici, car tous les souvenirs du bonheur que j’avais entre vous tous ravivent ma douleur.

Avoir tout sacrifié à son pays, l’avoir servi avec un entier dévouement, avec toutes ses forces, avec toute son intelligence… et se voir accusé d’un crime aussi épouvantable ! Non… non… !

Écris-moi souvent, écris-moi longuement. Mes meilleurs moments sont ceux où je reçois des nouvelles de vous tous.

Mille baisers pour toi et les enfants.

Ton dévoué,

Alfred. »

Mardi, 13 [19] décembre 1894

« Ma bonne chérie,

J’arrive enfin au terme de mes souffrances, au terme de mon martyre. Demain je paraîtrai devant mes juges, le front haut, l’âme tranquille.

L’épreuve que je viens de subir, épreuve terrible s’il en fût, a épuré mon âme. Je te reviendrai meilleur que je n’ai été. Je veux te consacrer à toi, à mes enfants, à nos chères familles, tout ce qui me reste encore à vivre.

Comme je te l’ai dit, j’ai passé par des crises épouvantables. J’ai eu de vrais moments de folie furieuse, à la pensée d’être accusé d’un crime aussi monstrueux.

Je suis prêt à paraître devant des soldats, comme un soldat qui n’a rien à se reprocher. Ils verront sur ma figure, ils liront dans mon âme, ils acquerront la conviction de mon innocence comme tous ceux qui me connaissent.

Dévoué à mon pays auquel j’ai consacré toutes mes forces, toute mon intelligence, je n’ai rien à craindre.

Dors donc tranquille, ma chérie, et ne te fais aucun souci. Pense seulement à la joie que nous éprouverons à nous trouver bientôt dans les bras l’un de l’autre, à oublier bien vite ces jours tristes et sombres.

À bientôt donc, ma bonne chérie, à bientôt le bonheur de l’embrasser ainsi que nos bons chéris.

Mille baisers en attendant cet heureux moment.

Alfred. »

23 décembre 1894

« Ma chérie,

Je souffre beaucoup, mais je te plains encore plus que moi. Je sais combien tu m’aimes ; ton cœur doit saigner. De mon côté, mon adorée, ma pensée a toujours été vers toi, nuit et jour.

Être innocent, avoir eu une vie sans tache et se voir condamné pour le crime le plus monstrueux qu’un soldat puisse commettre, quoi de plus épouvantable ! Il me semble parfois que je suis le jouet d’un horrible cauchemar.

C’est pour toi seule que j’ai résisté jusqu’aujourd’hui ; c’est pour toi seule, mon adorée, que j’ai supporté le long martyre. Mes forces me permettront-elles d’aller jusqu’au bout ? Je n’en sais rien. Il n’y a que toi qui puisses me donner du courage ; c’est dans ton amour que j’espère le puiser.

Parfois, j’espère aussi que Dieu, qui m’a cependant bien abandonné jusqu’à présent, finira par faire cesser ce martyre d’un innocent, qu’il fera qu’on découvre le vrai coupable. Mais pourrai-je résister jusque-là ?

J’ai signé mon pourvoi en revision.

Je n’ose te parler des enfants, leur souvenir m’arrache le cœur. Parle-m’en ; qu’ils soient ta consolation.

Mon amertume est telle, mon cœur si ulcéré, que je me serais déjà débarrassé de cette triste vie, si ton souvenir ne m’arrêtait, si la crainte d’augmenter encore ton chagrin ne retenait mon bras.

Avoir entendu tout ce qu’on m’a dit, quand on sait en son âme et conscience n’avoir jamais failli, n’avoir même jamais commis la plus légère imprudence, c’est la torture morale la plus épouvantable.

J’essaierai donc de vivre pour toi, mais j’ai besoin de ton aide.

Ce qu’il faut surtout, quoi qu’il advienne de moi, c’est chercher la vérité, c’est remuer ciel et terre pour la découvrir, c’est y engloutir s’il le faut notre fortune, afin de réhabiliter mon nom traîné dans la boue. Il faut à tout prix laver cette tache immérité.

Je n’ai pas le courage de t’écrire plus longuement. Embrasse tes chers parents, nos enfants, tout le monde pour moi.

Mille et mille baisers,

Alfred.

Tâche d’obtenir la permission de me voir. Il me semble qu’on ne peut te la refuser maintenant. »

Lundi, 24 décembre 1894

« Ma chérie,

C’est encore à toi que j’écris, car tu es le seul fil qui me rattache à la vie. Je sais bien que toute ma famille, que toute la tienne m’aiment et m’estiment ; mais enfin, si je venais à disparaître, leur chagrin si grand finirait par disparaître avec les années.

C’est pour toi seule, ma pauvre chérie, que j’arrive à lutter ; c’est ta pensée qui arrête mon bras. Combien je sens, en ce moment, mon amour pour toi ; jamais il n’a été si grand, si exclusif. Et puis, un faible espoir me soutient encore un peu : c’est de pouvoir un jour réhabiliter mon nom. Mais surtout, crois-le bien, si j’arrive à lutter jusqu’au bout contre ce calvaire, ce sera uniquement pour toi, ma pauvre chérie, ce sera pour t’éviter encore un nouveau chagrin ajouté à tous ceux que tu as supportés jusqu’ici. Fais tout ce qui est humainement possible pour arriver à me voir.

Je t’embrasse mille fois comme je t’aime,

Alfred. »

24 décembre 1894 (nuit de lundi à mardi)

« Ma chère adorée.

J’ai reçu tout à l’heure ta lettre; j’espère que tu as reçu les miennes. Pauvre chérie, comme tu dois souffrir, comme je te plains ! J’ai versé bien des larmes sur ta lettre, je ne puis accepter ton sacrifice. Il faut que tu restes, il faut que tu vives pour les enfants. Songe à eux d’abord avant de penser à moi ; ce sont de pauvres petits qui ont absolument besoin de toi.

Ma pensée me ramène toujours vers toi.

Me Demange, qui est venu tout à l’heure, m’a dit combien tu étais admirable ; il m’a fait de toi un éloge auquel mon cœur faisait écho.

Oui, ma chérie, tu es sublime de courage et de dévouement ; tu vaux mieux que moi. Je t’aimais déjà de tout mon cœur et de toute mon âme ; aujourd’hui, je fais plus, je t’admire. Tu es certes une des plus nobles femmes qui soient sur terre. Mon admiration pour toi est telle, que, si j’arrive à boire le calice jusqu’au bout, ce sera pour être digne de ton héroïsme.

Mais ce sera bien terrible de subir cette honteuse humiliation ; j’aimerais mieux me trouver devant un peloton d’exécution. Je ne crains pas la mort ; je ne veux pas du mépris.

Quoi qu’il en soit, je te prie de recommander à tous de lever la tête comme je le fais moi-même, de regarder le monde en face sans faiblir. Ne courbez jamais le front et proclamez bien haut mon innocence.

Maintenant, ma chérie, je vais de nouveau laisser tomber ma tête sur l’oreiller et penser à toi.

Je t’embrasse et te serre sur mon cœur.

Alfred.

Embrasse bien, bien les petits pour moi.

Veux-tu être assez bonne pour faire déposer 200 fr. au greffe de la prison. »

25 décembre 1894

« Ma chérie,

Je ne puis pas dater cette lettre, car je ne sais même pas quel jour nous sommes. Est-ce mardi ? Est-ce mercredi ? Je ne sais. Toujours est-il qu’il fait nuit. Comme le sommeil fuit mes paupières, je me lève pour t’écrire.

Parfois il me semble que tout cela n’est pas arrivé, que je ne t’ai jamais quittée.

Dans mes hallucinations, tout ce qui viens de nous arriver me paraît un mauvais cauchemar ; mais le réveil est terrible.

Je ne puis plus croire à rien, sinon en ton amour, en l’affection de tous les nôtres.

Il faut toujours chercher le véritable coupable ; tous les moyens sont bons. Le hasard seul ne suffit pas.

Peut-être arriverai-je à surmonter l’horrible terreur que m’inspire la peine infamante que je vais subir. Être un homme d’honneur et se voir arracher, quand on est innocent, son honneur, quoi de plus épouvantable ? C’est le pire de tous les supplices, pire que la mort. Ah ! si j’arrive jusqu’au bout, ce sera bien pour toi, ma chère adorée, car tu es le seul fil qui me rattache à la vie.

Comme nous nous aimions !

C’est aujourd’hui surtout que je sens toute la place que tu as dans mon cœur. Mais, avant tout, soigne-toi, occupe-toi de ta santé. Il le faut, à tout prix, pour mes enfants, qui ont besoin de toi.

Donc, poursuivez vos recherches à Paris comme là-bas. Tout est à tenter, il ne faut rien négliger. Le nom du coupable, il y a forcément des personnes qui le connaissent.

Je t’embrasse,

Alfred. »

26 décembre 1894 (mercredi, deux heures)

« Ma chérie,

Je viens de recevoir tes deux lettres et celle de Marie.

Tu es sublime, mon adorée, et j’admire ton courage et ton héroïsme. Je t’aimais déjà ; aujourd’hui, je me mets à deux genoux devant toi, car tu es une femme sublime. Mais ne te laisse pas abattre, je t’en supplie ; pense à nos enfants, qui ont besoin de toi.

Peut-être arriverai-je à résister pour être à hauteur de toi. Ce ne sont pas les souffrances physiques que je crains ; celles-ci n’ont jamais pu m’abattre, elles glissent sur ma peau. Mais c’est cette torture morale de savoir mon nom traîné dans la boue, le nom d’un innocent, le nom d’un homme d’honneur. Crie-le bien haut, ma chérie ; criez tous que je suis un innocent, victime d’une fatalité épouvantable.

Arriverons-nous à découvrir le véritable coupable ? Espérons-le, car ce serait à désespérer de tout.

J’espère te voir bientôt, et c’est ce qui me console. Toute la journée, toute la nuit, mes pensées vont vers toi, vers vous tous. Je pense au bonheur dont nous jouissions et je me demande encore par quelle fatalité inexplicable il s’est brisé ainsi.

C’est le drame le plus effroyable qu’il m’ait été donné de lire, et celui-ci est vécu, malheureusement.

Enfin, soigne-toi bien, ma chérie, il te faut toute ta santé, toute ta vigueur physique, si tu veux mener à bien la tâche que tu as entreprise si noblement.

Je t’embrasse, ainsi que mes pauvres chéris, auxquels je n’ose pas penser.

Mille baisers,

Alfred. »

26 décembre 1894 (mercredi, quatre heures)

« Ma chérie,

Tu me demandes ce que je fais toute la journée. Je pense à toi, je pense à vous tous. Si cette pensée consolante ne me soutenait pas, si je ne sentais pas, à travers les murs épais de ma prison, le souffle puissant de votre sympathie, je crois que je me laisserais aller et que le désespoir entrerait dans mon âme. C’est ton amour, c’est votre affection à tous, qui me donnent le courage, de vivre.

Me Demange vient de venir ; il est resté quelques instants avec moi. Sa foi en moi est complète et absolue ; c’est ce qui me donne également du courage.

Ce ne sont pas les souffrances physiques qui m’effraient ; je suis de taille à les supporter. Mais cette torture morale continuelle, ce mépris qui va me poursuivre partout, moi si fier, si sûr de mon honneur, c’est cela que je trouve terrible et épouvantable.

Enfin, ma chérie, je ne veux pas te torturer plus l’âme. Ton chagrin est déjà assez grand.

Je t’embrasse bien fort,

Alfred. »

Mercredi, dix heures du soir

« Je ne dors pas et c’est vers toi que je reviens encore. Suis-je donc marqué d’un sceau fatal, pour être abreuvé de tant d’amertume ? Je suis calme en ce moment ; mon âme est forte et s’élève dans le silence de la nuit. Comme nous étions heureux, ma chérie ! Tout nous souriait dans la vie : fortune, amour, enfants adorables, famille unie, tout enfin ; puis ce coup de foudre épouvantable, effroyable. Achète, je te prie, des jouets aux enfants pour leur jour de l’an ; dis-leur qu’ils viennent de leur père ; il ne faut pas que ces pauvres âmes qui entrent dans la vie souffrent déjà de nos peines.

Ah ! ma chérie, si je ne t’avais, comme je quitterais la vie avec délices ! Ton amour me retient, lui seul me permet de supporter la haine de tout un peuple.

Et ce peuple a raison : on lui a dit que j’étais un traître. Ah ! ce mot horrible de traître, comme il m’arrache le cœur !

Moi… traître ! Est-il possible qu’on ait pu m’accuser et me condamner pour un crime aussi monstrueux !

Criez bien haut mon innocence ; criez de toutes les forces de vos poumons ; criez-le sur tous les toits, afin que les murs s’ébranlent.

Et cherchez le coupable, c’est celui-là qu’il nous faudrait.

Je t’embrasse comme je t’aime,

Alfred. »

27 décembre 1894 (jeudi, six heures du soir)

« Ma chère Lucie,

Ton héroïsme me gagne ; fort de ton amour, fort de ma conscience et de l’appui inébranlable que je trouve dans nos deux familles, je sens mon courage renaître.

Je lutterai donc jusqu’à mon dernier souffle, je lutterai jusqu’à ma dernière goutte de sang.

Il n’est pas possible que la lumière ne se fasse pas quelque jour ; sentant ton cœur battre près du mien, je supporterai tous les martyres, toutes les humiliations, sans courber la tête. Ta pensée, ma chérie, me donnera les forces nécessaires.

Décidément, ma chère adorée, les femmes sont supérieures à nous ; parmi elles, tu es une des plus belles et des plus nobles figures que je connaisse.

Je t’aimais profondément, tu le sais ; aujourd’hui je fais plus, je t’admire et te vénère. Tu es une sainte, tu es une noble femme. Je suis fier de toi et essaierai d’être digne de toi.

Oui, ce serait une lâcheté que de déserter la vie ; ce serait mon nom, celui de mes chers enfants souillé et avili à jamais. Je le sens aujourd’hui ; mais, que veux-tu, le coup était trop cruel et mon courage avait sombré ; c’est toi qui l’as relevé.

Ton âme fait tressaillir la mienne.

Donc, nous appuyant l’un sur l’autre, fiers de nous, avec notre volonté, nous arriverons à réhabiliter notre nom ; nous réhabiliterons notre honneur, qui n’a jamais failli.

Je t’embrasse comme je t’aime,

Alfred. »

Jeudi, onze heures du soir

« J’espérais presque recevoir encore un mot de toi ce soir. Si tu savais avec quel bonheur je reçois tes lettres, avec quelle ivresse je les lis et les relis toute la journée !

Bonsoir, bonne nuit, ma chérie.

Nous vivrons encore l’un pour l’autre. »

Le 28 décembre 1894 (vendredi, 10 heures matin)

« Ma chère Lucie,

J’ai reçu ta bonne lettre datée d’hier à midi. Tu as raison, il faut que je vive, il faut que je vive pour toi, pour nos chers enfants dont il faut que je réhabilite le nom. Quelles que soient les épouvantables tortures morales que je vais éprouver, il faut que je résiste. Je n’ai pas le droit de déserter mon poste.

Si j’étais seul en cause, je n’hésiterais pas ; mais ton nom, le nom de ma famille, tout est atteint. Il faut donc s’armer de courage pour la lutte : à force d’énergie, de volonté, nous triompherons. On finira bien par parler. Appuyé sur ton inébranlable courage, nous réussirons.

Écris-moi souvent. Relayez-vous tour à tour. Chacune de vos lettres me soulage ; il me semble que je t’entends parler, que j’entends parler tes chers parents.

Je t’embrasse ainsi que toute ta chère famille.

Mille bons baisers aux enfants.

Alfred. »

Vendredi, midi

« Je reçois ta lettre datée de jeudi soir, ainsi que les quelques bons mots de Pierrot. Embrasse bien ce chéri pour moi, embrasse bien Jeanne. Oui, il faut que je vive, il faut que je rassemble toute mon énergie pour laver la tache qui pèse sur la tête de mes enfants. Je serais lâche si je désertais mon poste. Je vivrai, je le veux.

Je t’embrasse,

Alfred. »

Lundi, 31 décembre

« Ma chère Lucie,

J’ai aussi longuement pensé hier au soir à mon père, à toute ma famille ; je ne te cacherai pas que j’ai beaucoup pleuré. Mais ces larmes m’ont soulagé. Notre consolation, c’est l’affection profonde qui nous lie tous, c’est l’affection que je rencontre aussi chez les tiens.

Il est impossible, avec ce faisceau si puissant, avec l’aide de Me Demange qui se montre aussi d’un dévouement remarquable, que nous n’arrivions pas tôt ou tard à la découverte de la vérité. J’avais eu tort de vouloir déserter la vie, je n’en ai pas le droit. Je lutterai jusqu’à mon dernier souffle. Dans ces longues journées et ces tristes nuits, mon âme s’épure et se fortifie. Mon devoir est nettement tracé : il faut que je laisse à mes enfants un nom pur et sans tache.

Travaillons à cela, ma chérie, sans trêve ni repos. Aucune démarche, aucune tentative ne doit vous rebuter, il faut tout tenter.

Les livres de M. Bayles que tu m’as envoyés sont suffisants pour le moment ; plus tard il me faudra un ouvrage présentant exercices et corrigés en face, afin que je puisse travailler moi-même.

Pour le moment, il faut que je rassemble toutes mes forces pour supporter l’horrible humiliation qui m’attend.

Mais ne vous relâchez pas un seul instant. Vous pourrez peut-être tâter un terrain dont j’ai parlé ce soir à Me Demange ; il ne faut rien négliger et tout essayer.

Je t’embrasse comme je t’aime,

Alfred.

Bons baisers aux chéris. Je n’ose rien te souhaiter pour le jour de l’an ; cette fête ne s’accorde pas avec nos malheurs actuels.

J’ai même oublié, de souhaiter la fête à ta mère pour son anniversaire de naissance ; répare, je te prie, cet oubli bien excusable dans ces tristes circonstances.

Je pense que tu auras donné des jouets aux enfants de la part de leur père. Il ne faut pas que ces jeunes âmes souffrent déjà de nos douleurs.

J’ai reçu l’encrier. Merci. »

5 heures, soir

« Le pourvoi est rejeté, comme il fallait s’y attendre. On vient de me le signifier. Demande de suite la permission de me voir.

Envoie-moi ce que je t’ai demandé, c’est-à-dire sabre, ceinturon et valise d’effets. Le supplice cruel et horrible approche, je vais l’affronter avec la dignité d’une conscience pure et tranquille. Te dire que je ne souffrirai pas, ce serait mentir, mais je n’aurai pas de défaillance.

Continuez de votre côté, sans trêve ni repos. »

1er janvier 1895

« Ma chérie,

Il n’est plus dimanche, il va être lundi.

En effet, minuit sonne au moment précis où j’allume ma bougie. Je ne puis dormir ; je préfère dès lors me lever que de m’agiter dans mon lit, et quelle plus délicieuse occupation que de venir causer avec toi.

Il me semble ainsi que tu es près de moi, comme dans ces bonnes soirées d’heureuse mémoire, pendant lesquelles tu travaillais à mes côtés, alors que moi-même j’étais assis à mon bureau.

Espérons que ce bonheur luira de nouveau pour nous. Il est impossible que la vérité ne se fasse pas jour. Je connais le caractère énergique de Mathieu ; j’ai pu apprécier le tien, ton profond dévouement, je dirais même ton héroïsme ; aussi je ne doute plus du succès de vos recherches.

Vous avez raison d’agir avec calme, avec méthode, pour aboutir plus sûrement.

D’ailleurs, j’espère causer bientôt de tout cela avec toi.

C’est à partir de maintenant que le calvaire va devenir douloureux. D’abord cette cérémonie humiliante, puis les souffrances qui suivront. Je les supporterai avec calme, avec dignité, tu peux en être assurée.

Te dire que je n’ai pas parfois des mouvements de révolte violente, ce serait mentir ; l’injustice est par trop criante ; mais j’ai foi en l’avenir et j’espère avoir ma revanche.

Je me plais alors à penser que je n’aurai plus d’autre souci que d’assurer mon bonheur, celui de nos chers enfants.

J’ai reçu une charmante lettre de Marie, à laquelle je répondrai un de ces jours.

Bon courage toujours, ma chérie, soigne bien ta santé, car tu auras besoin de toutes tes forces. Il ne faudra pas qu’elles te trahissent au moment décisif.

Bonsoir et bonne nuit.

Je t’embrasse comme je t’aime,

Alfred. »

Mardi, 1er janvier 1895

« Ma chérie,

Je n’ai pas reçu de lettre de toi ce matin ; cela me manque. J’en ai reçu plusieurs autres, il est vrai, mais oserai-je te dire que ce n’est pas la même chose ?

Hier, en me quittant, Me Demange espérait venir passer aujourd’hui quelques heures avec moi ; mais hélas ! peu après son départ, on me signifiait de suite le rejet de mon pourvoi, ce qui lui fermait dès lors la porte. Il a dû en être prévenu ce matin. Aussi passerai-je ma journée tout seul.

Quel triste jour de l’an, ma chérie ! Mais n’insistons pas sur un pareil sujet ; rien ne sert de pleurer et de gémir, cela n’ouvrira pas les portes de ma prison. Il faut, au contraire, conserver toute notre énergie physique et morale et ne pas arrêter un seul instant de lutter, de chercher à déchiffrer l’énigme. Que rien ne vous rebute, ne perdez jamais l’espoir. Tendez vos filets de tous côtés, le coupable finira bien par s’y faire prendre.

As-tu reçu une réponse au sujet de ta demande ? J’attends maintenant avec impatience le moment de te serrer dans mes bras.

As-tu acheté des jouets aux enfants ? Ont-ils été contents ? Je ne pense qu’à toi et à eux, je ne vis que dans cette pensée de voir un jour cet épouvantable cauchemar s’évanouir. Il me semble impossible qu’il en soit autrement ; nous y aiderons d’ailleurs, je te le promets.

Je t’embrasse comme je t’aime,

Alfred. »

Lundi, 2 janvier 1895, 11 heures du soir

« Ma chérie,

Une nouvelle année va bientôt commencer ! Que nous réserve-t-elle ? Espérons qu’elle sera meilleure que celle qui vient de finir, autrement la mort serait préférable. Dans cette nuit calme et profonde qui m’entoure, je pense à vous tous, à toi, à nos chers enfants. Quel coup épouvantable du sort, immérité et cruel !

Laisse-moi m’épancher un peu, pleurer à mon aise dans tes bras. Ne crois pas pour cela que mon courage faiblisse ; je t’ai promis de vivre, je tiendrai ma parole. Mais il faut que je sente constamment ton âme vibrer près de la mienne, il faut que je me sente soutenu par ton amour.

Il nous faut du courage, il nous faut une énergie presque surhumaine. Quant à moi, je ne puis que rassembler mes forces pour supporter encore toutes les tortures qui m’attendent.

Bonsoir et baisers,

Alfred. »

Jeudi midi

« Ma chérie,

On m’apprend que l’humiliation suprême est pour après demain. Je m’y attendais, j’y étais préparé, le coup a cependant été violent. Je résisterai, je te l’ai promis. Je puiserai les forces qui me sont encore nécessaires dans ton amour, dans l’affection de vous tous, dans le souvenir de mes enfants chéris, dans l’espoir suprême que la vérité se fera jour. Mais il faut que je sente votre affection à tous rayonner autour de moi, il faut que je vous sente lutter avec moi. Continuez donc vos recherches sans trêve ni repos.

J’espère te voir tout à l’heure et puiser des forces dans tes yeux. Soutenons-nous mutuellement envers et contre tous.

Il me faut ton amour pour vivre, sans cela le grand ressort serait cassé.

Moi parti, persuade bien à tout le monde qu’il ne faut pas s’arrêter.

Fais faire de suite les démarches nécessaires pour que tu puisses me voir dès samedi et les jours suivants à la prison de la Santé ; c’est là surtout qu’il faut que je me sente soutenu.

Informe-toi aussi de ce que je t’ai dit hier, époque de mon départ, de mon transport, etc.

Il faut être préparé à tout et ne pas se laisser surprendre.

À tout à l’heure chérie, je t’embrasse,

Alfred. »

4 heures 1/4

« Depuis qu’il est quatre heures mon cœur bat à se rompre. Tu n’es pas encore là, ma chérie ; les secondes me paraissent des heures. Mon oreille est tendue pour écouter si quelqu’un vient me chercher, je n’entends rien… j’attends toujours. »

5 heures

« Je suis plus calme, ta vue m’a fait du bien.

Le plaisir de t’embrasser pleinement et entièrement m’a fait un bien immense.

Je ne pouvais attendre ce moment. Merci de la joie que tu m’as donnée. Comme je t’aime, ma bonne chérie ! Enfin, espérons que tout cela aura une fin. Il faut que je conserve toute mon énergie.

Encore mille baisers, ma chérie,

Alfred. »

Jeudi, 11 heures du soir

« Ma chérie,

Les nuits sont longues ; c’est vers toi que je me retourne, c’est dans ton regard que je puise toutes mes forces, c’est dans ton amour profond que je trouve le courage de vivre. Non pas que la lutte me fasse peur, mais vraiment le sort m’est trop cruel. Peut-on imaginer une situation plus épouvantable, plus tragique pour un innocent ? Peut-on imaginer un martyre plus douloureux ?

Heureusement que j’ai l’affection profonde dont toutes nos familles m’entourent, que j’ai enfin ton amour qui me paie de toutes mes souffrances.

Pardonne-moi, si je gémis parfois ; ne crois point pour cela que mon âme soit moins vaillante, mais ces cris même me font du bien et à qui les ferais-je entendre si ce n’est à toi, ma chère femme ?

Mille bons baisers pour toi et les petits,

Alfred. »

Mercredi, 5 heures

« Ma chérie,

Je veux encore t’écrire ces quelques mots pour que tu les trouves demain matin à ton réveil.

Notre conversation, même à travers les barreaux de la prison, m’a fait du bien. Je tremblais sur mes jambes en descendant, mais je me suis raidi pour ne pas tomber par terre d’émotion. À l’heure qu’il est, ma main n’est pas encore bien assurée : cette entrevue m’a violemment secoué. Si je n’ai pas insisté pour que tu restes plus longtemps, c’est que j’étais à bout de forces ; j’avais besoin d’aller me cacher pour pleurer un peu. Ne crois pas pour cela que mon âme soit moins vaillante ni moins forte, mais le corps est un peu affaibli par trois mois de prison, sans avoir respiré l’air du dehors. Il a fallu que j’aie une robuste constitution pour pouvoir résister à toutes ces tortures.

Ce qui m’a fait le plus de bien, c’est de te sentir si courageuse et si vaillante, si pleine d’affection pour moi. Continue, ma chère femme, imposons le respect au monde par notre attitude et notre courage. Quant à moi, tu as dû sentir que j’étais décidé à tout ; je veux mon honneur et je l’aurai ; aucun obstacle ne m’arrêtera.

Remercie bien tout le monde, remercie de ma part Me Demange de tout ce qu’il a fait pour un innocent. Dis-lui toute la gratitude que j’ai pour lui, j’ai été incapable de l’exprimer moi-même. Dis-lui que je compte sur lui dans cette lutte pour mon honneur.

Embrasse les bébés pour moi. Mille baisers,

Alfred.

Le parloir est occupé demain jeudi entre une heure et quatre heures. Il faudrait donc que tu viennes, soit le matin entre dix et onze heures, soit le soir à quatre heures.

Ceci n’a lieu que les jeudis et dimanches. »

––––––

Sources texte : lien et sur Gallica

Photos : Site de l’Assemblée nationale et George Eastman House Collection, ici. Lucie et leurs enfants, Pierre et Jeanne, DR.

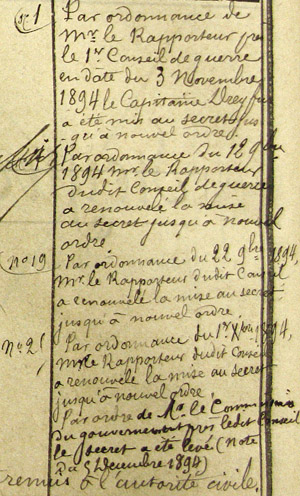

Les extraits du registre d’écrou proviennent du Service historique de la Défense, département de l’armée de terre, Vincennes. cote 13 J 1095.

très émouvant

Très prenant, on sent bien la détresse de Dreyfus.

Vous trouverez ce lien sur la page de mon blog : « Paroles de Taulards » : http://brunodesbaumettes.overblog.com/journal-d-autres-d%C3%A9tenus

Et d’autres liens encore vers d’autres paroles emprisonnées

Le silence est la pire des prisons – c’est peut-être pour cela que les prisons sont d’habitude si bruyantes…

Bruno des Baumettes