La prison de Pentonville par Joshua Jebb : prison cellulaire modèle ?

Par Jacky Tronel | samedi 4 avril 2015 | Catégorie : Dernières parutions, DES PRISONS… | Pas de commentaire

Un article du journal L’Illustration du 20 avril 1844 décrit la prison cellulaire de Pentonville. Au milieu du 19e siècle, la question de la réforme pénitentiaire agite les philanthropes, au rang desquels figure, parmi bien d’autres, John Howard. En Angleterre, les idées d’Howard vont influencer Joshua Jebb, ingénieur militaire et architecte en charge de la construction de la prison de Pentonville. Pendant un temps, cette prison anglaise fut posée comme modèle et ses plans furent même adressés au ministre de l’Intérieur français, Tanneguy Duchâtel.

L’article de L’Illustration alterne louanges et critiques à l’encontre du système de détention cellulaire de jour et de nuit en usage à Pentonville…

Texte intégral de L’Illustration du samedi 20 avril 1844, pages 123-125

Réforme des Prisons. Système Pensylvanien.

Le système de détention cellulaire de jour et de nuit, dit système pensylvanien, est appliqué à Philadelphie dans toute sa rigueur, c’est-à-dire que pour chaque détenu l’isolement et le silence sont complets, et qu’isolé bien entendu de ses codétenus, avec lesquels on comprend qu’il ne puisse jamais communiquer, il l’est également presque aussi rigoureusement de toute autre communication. Cela est porté si loin que le détenu ne voit pas l’homme de service qui lui apporte ses repas, que pour éviter même qu’il soit distrait par le bruit des pas de ce servant, celui-ci est chaussé de lisières, et vient, sans être entendu, placer la nourriture du prisonnier sur un tour dont l’évolution seule avertit le malheureux qu’un être vivant est passé près de lui. On comprend qu’on ait dit qu’une cellule, dans ces conditions, n’était qu’un tombeau où l’on faisait descendre un être vivant. Le désespoir s’empare souvent des prisonniers, et bien qu’on se soit un peu relâché de ce que la règle avait de plus excessif, les cas d’aliénation mentale sont fréquents encore ; les chances de la vie moyenne pour les blancs sont abrégées d’un tiers, par rapport à la vie de liberté, et les chances de mort sont triplées pour les hommes de couleur.

Si ces rigueurs causent d’aussi cruels résultats sur les caractères américains, on a été fondé à penser, ce nous semble, qu’avec le besoin d’expansion, qu’avec la sociabilité du caractère français, elles produiraient, importées chez nous sans d’énormes modifications, des ravages encore plus affreux. Il n’a pu être dans la pensée d’aucun cabinet ni dans celle des Chambres que l’épreuve en fût jamais tentée ; et si elle l’a été cependant, on plutôt si des mesures atroces ont été prises au Mont-Saint-Michel, mesures sur lesquelles un des membres de la commission s’est renseigné par lui-même et qu’il sera en position dans la discussion de dénoncer à la tribune de la Chambre, on ne peut ni l’imputer au régime pensylvanien, que ses adversaires les plus déclarés n’accusent pas du moins de préméditer la mort de ses victimes, ni à l’administration supérieure, nous devons le croire, mais uniquement à des geôliers qui ont voulu devenir des bourreaux.

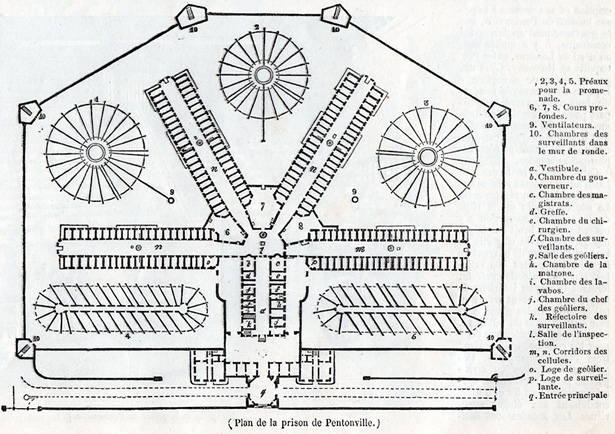

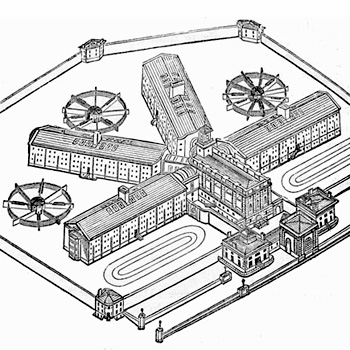

Pour donner une idée d’une maison de détention érigée pour l’application du système pensylvanien, nous devons emprunter notre description et nos dessins à la prison modèle de Pentonville, que le gouvernement anglais a fait construire, il y a quatre ans, au nord de Londres, entre Pentonville et Holoway. C’est une grande école de discipline à laquelle sont envoyés pendant dix-huit mois, avant leur départ pour la terre de Van-Diémen, tous les hommes de dix-huit à trente-cinq ans condamnés pour un terme qui n’excède pas quinze années.

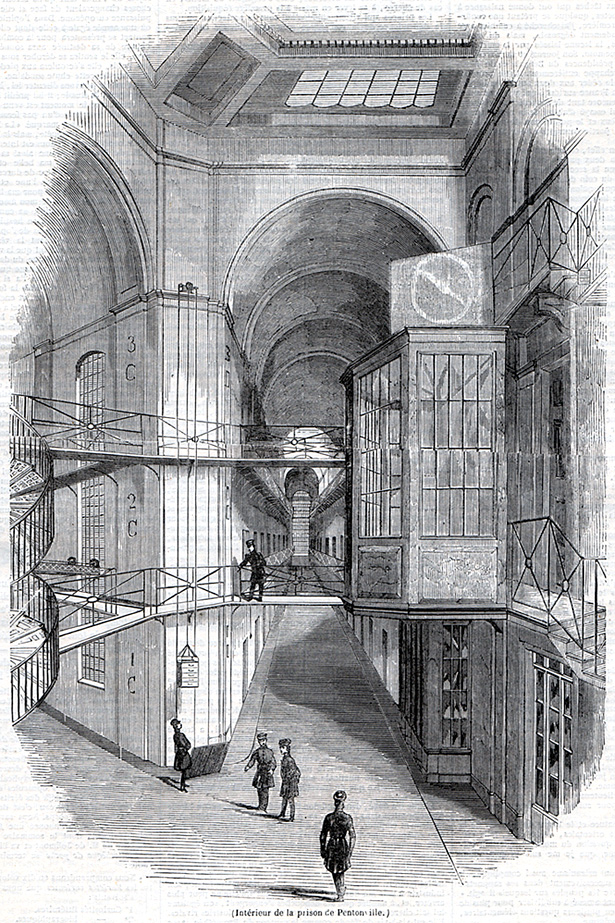

Cette prison renferme aujourd’hui cinq cents prisonniers tous soumis à un régime actif. Le silence absolu est la règle de la maison ; aussi l’on n’y entend d’autre bruit que le pas des gardiens et le cliquetis de leurs clefs lorsqu’ils ouvrent ou ferment les portes des cellules. Sur une rotonde centrale, formant le noyau intérieur de la prison, s’ouvrent en éventail quatre arcades d’une hauteur égale à celle du bâtiment. C’est sur ces arcades que donnent les cellules, qui occupent trois étages superposés. Des galeries auxquelles on arrive par de petits escaliers en spirale construits en fer et à jour, conduisent aux étages supérieurs.

Les arcades sont désignées par les lettres A, B, C, D, et les étages par les numéros 1, 2, 3 ; les cellules sont également numérotées. Ces indications sont reproduites en drap rouge sur les vestes et pantalons gris des prisonniers, qui quittent leur nom pour n’être plus désignés que par leur numéro. – On maintient la séparation aussi bien que le silence. Les détenus travaillent, prennent leur repas et dorment dans leurs cellules. Cependant on les fait sortir par détachements pour prendre l’air dans les cours. Mais en traversant les corridors, chaque prisonnier doit se tenir à quatre mètres de distance de l’autre, ne communiquer avec lui ni par la voix ni par aucun signe, et chacun est bientôt enfermé dans un préau séparé. D’un bâtiment central, auquel tous ces préaux aboutissent, un seul gardien peut observer tous les promeneurs. Non seulement les prisonniers ne peuvent communiquer entre eux, mais ils ne peuvent pas même se connaître. Tous portent des casquettes pourvues d’un morceau d’étoffe qui peut se rabattre sur la figure jusqu’à la bouche, et qui est percé de deux trous en face des yeux, comme font les pénitents italiens. Le prisonnier abaissant ce morceau d’étoffe lorsque sa cellule s’ouvre à des visiteurs ou lorsqu’il en sort pour se rendre au préau, ses traits sont complètement cachés ; il n’éprouve pas l’humiliation d’être exposé à la curiosité quelquefois indiscrète des étrangers, et il ne saurait être reconnu de ses compagnons d’infortune.

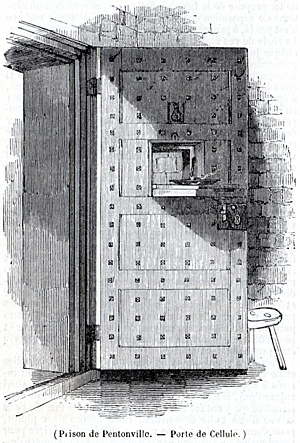

Toutes les cellules, dont nous donnons ici la porte, ont treize pieds de long sur sept de large et dix-sept de hauteur ; elles sont toutes blanchies à la chaux et éclairées par une fenêtre élevée et grillée. Quand la porte s’ouvre, elle laisse voir dans le coin à droite en entrant une tablette sur laquelle on range pendant le jour le lit ou hamac roulé, qui se suspend la nuit à des crochets fixés dans le mur, et au-dessous de cette tablette un tiroir dans lequel on peut serrer différents objets ; près de là est une table avec une Bible et quelque autres livres ; au-dessus de la table se projette un bec de gaz, enveloppé d’un garde-vue, et qu’on allume le soir. Un peu plus loin se trouve une cuvette en métal, scellée dans le mur et surmontée d’un robinet qui s’ouvre à volonté ; l’eau qui a servi s’échappe par le fond de la cuvette et est conduite par un tuyau dans un siège creux en pierre, recouvert d’une plaque de fonte à charnière. Vingt-cinq litres d’eau par jour sont mis à la disposition de chaque prisonnier, indépendamment de ce qui se consomme pour les bains administrés à des intervalles réguliers dans une partie de l’établissement appropriée à cet usage. Un calorifère établi au rez-de-chaussée distribue, dans toutes les parties de l’édifice, de l’air chaud qui pénètre dans les cellules par des trous pratiqués dans des plaques métalliques fixées dans le plancher, en même temps que l’air vicié s’échappe par d’autres ouvertures ménagées au-dessus de la porte et communiquant avec des fourneaux d’appel placés dans des parties éloignées du bâtiment.

À toute heure du jour ou de la nuit, le prisonnier peut appeler l’aide ou le secours d’un employé dans sa cellule. En touchant un ressort, il met en mouvement une sonnette placée dans l’arcade qui correspond à l’aile de bâtiment qu’il habite ; en même temps une petite tablette, couchée contre le mur de cette arcade, se déploie et indique au gardien le numéro de la cellule où il est appelé. Dans la porte de chaque cellule est tout à la fois un judas fort étroit, recouvert de gaze et d’une fermeture, par lequel on peut, sans être vu, observer tous les mouvements du prisonnier, et un guichet par lequel on lui fait passer sa nourriture.

« Dans les différentes cellules où j’entrai ou dont j’examinai l’intérieur par les ouvertures ménagées à cet effet dans les portes, dit une personne qui a visité récemment cet établissement [London Magazine et Revue Britannique, numéro de février 1844], les prisonniers étaient à l’ouvrage, les uns exerçant le métier de cordonniers, d’autres celui de tailleurs, plusieurs celui de forgerons et de menuisiers, quelques-uns celui de tisserands et de vanniers. Dans chaque cellule de forgeron était installée une forge avec son soufflet, ainsi qu’une enclume, le tout proportionné aux dimensions de la pièce ; et nous observâmes avec intérêt l’entrain avec lequel les prisonniers battaient leur fer et se livraient à leurs autres travaux, comme s’ils y eussent trouvé une diversion agréable à l’ennui de leur solitude. Il est évident qu’un travail utile et régulier, qui occupe l’intelligence ainsi que le corps, doit nécessairement exercer une puissante influence sur le physique et sur le moral : on peut même dire que c’est l’absence de cette action salutaire qui a amené la plupart des détenus dans leur position actuelle. Dans quelques cellules, je remarquai deux personnes, le prisonnier et son instructeur ; et, à ce sujet, on ne saurait trop répéter que beaucoup de personnes ne se font pas une idée exacte de ce qui constitue le système de silence et de séparation auquel les prisonniers sont soumis dans la prison modèle. Indépendamment de l’humanité avec laquelle on a pourvu à leurs différents besoins, ils reçoivent dans leurs cellules la visite des personnes chargées de leur enseigner le métier qu’ils choisissent, du médecin, de l’aumônier et d’autres fonctionnaires de l’établissement. À certaines heures du jour, ils sont conduits à l’école par divisions ; et là, sans pouvoir se voir les uns les autres, ils sont tous vus par l’instituteur et s’entendent lire mutuellement. Ils assistent aussi en masse aux exercices religieux. La chapelle, située dans la partie supérieure du bâtiment, est une vaste pièce, pourvue d’un orgue, d’une chaire, et des autres accessoires nécessaires ; les bancs, qui s’élèvent par gradins, sont divisés en une série de petites niches fermées comme autant de loges dans lesquelles on entre par derrière, de sorte qu’aucun des assistants ne peut voir ni ses voisins, ni ceux qui sont devant ou derrière lui, tandis que le ministre a tout son auditoire sous les yeux.

« Je montai sur le toit de cette chapelle, d’où j’eus un panorama complet de la prison, qui couvre, avec toutes ses cours et préaux, une surface de près de trois hectares, le tout entouré, à l’exception du corps-de-logis, qui forme la façade, d’une haute muraille dans les angles de laquelle sont ménagés les logements des employés qui doivent résider dans l’établissement. »

L’installation des cuisines est bien entendue. Des crics enlèvent et font monter à tous les étages les plateaux chargés, qui circulent rapidement sur des chariots dans les différents corridors. Le régime y est sain et abondant. On peut faire l’objection, cela est bien vrai, dans presque tous ces établissements nouveaux, que les individus ainsi traités sont cependant des coupables subissant une peine, et que d’honnêtes ouvriers, de braves laboureurs, à la vie desquels la société n’a nul reproche à faire, sont bien loin de pouvoir vivre aussi convenablement, aussi largement, malgré la persévérance et la fatigue de leurs travaux. Il y a une juste mesure à observer pour les directeurs de maisons pénitentiaires. Mais il est bien explicable que, placés entre deux reproches contradictoires, qui sont souvent dirigés contre eux en même temps, celui de traiter trop bien les détenus, par le motif que nous venons d’exposer, et celui de les traiter trop mal, que leur adressent, quoi qu’ils fassent, certains philanthropes exaltés, ils préfèrent, quand il s’agit surtout d’aliments et de leur abondance, s’exposer à dépasser plutôt un peu une stricte mesure qu’à demeurer en deçà.

Une partie importante du mécanisme moral de la prison est la bibliothèque, fort bien montée. Indépendamment de livres de morale et de piété, elle en contient beaucoup qui ne sont qu’instructifs et amusants, et divers ouvrages périodiques que l’on prête aux détenus qui ont rempli certaines conditions du règlement ; cette mesure a produit jusqu’à présent les meilleurs résultats. On conçoit, en effet, que la société d’un livre qui intéresse doit adoucir les ennuis de la solitude, et donner aux pensées une nouvelle et meilleure direction.

Les commissaires, dans un rapport récemment soumis au Parlement, expriment leur haute satisfaction de l’état de la prison. « La conduite des détenus, disent-ils, a été très convenable, et ils se montrent désireux de se conformer aux règles de la prison et de profiter des moyens d’amélioration morale et d’instruction qui leur sont offerts. Les effets de ces bonnes dispositions se manifestent déjà d’une manière frappante. L’état sanitaire est très satisfaisant sous tous les rapports, et les détenus ont, en général, fait des progrès rapides dans les différents métiers qu’on leur enseigne. »

Ajoutons, avant de terminer, dût cet article sembler sans conclusion, dût notre lecteur demeurer dans le doute, que M. L. Faucher, dans un travail remarquable qu’il a publié dans la Revue des Deux Mondes du 1er février dernier, a cru devoir, s’appuyant sur le Times du 28 janvier, porter sur les résultats obtenus à Pentonville un jugement diamétralement opposé à celui de la commission de cet établissement, quant à la question sanitaire : « Il n’y a pas un an, dit-il, que Pentonville est habité, et déjà il a fallu transférer à Woolwich, dans le ponton qui sert d’hôpital, environ quarante condamnés réduits, par le régime solitaire, à un tel état de maigreur et de faiblesse, que bien peu de ces malheureux paraissent devoir recouvrer la santé. Le 24 janvier, une enquête ouverte à Woolwich, après le décès d’un condamné, a constaté qu’il était mort des effets de l’emprisonnement pensylvanien, malgré les soins qu’on lui avait prodigués, après sa sortie de Pentonville, pour le ramener à la vie. Cet homme, quoique dans la fleur de l’age, présentait l’aspect d’un véritable squelette, et son corps n’était plus qu’une masse entièrement desséchée. Outre ceux qui sont morts ou qui sont à la veille de mourir, on a transféré à l’hospice de Bethléem trois condamnés qui étaient devenus fous, l’un dès le mois de juin, l’autre dans le mois d’août, et le troisième avant la fin de décembre 1843. Il semble, d’après cela, que l’influence délétère que ce système exerce sur les facultés mentales soit aussi prompte qu’elle est terrible. »

Source : journal L’Illustration du samedi 20 avril 1844, pages 123-125.

En 1843, Emile van Hoorebeke porte un autre regard sur Pentonville

Dans son Études sur le système pénitentiaire en France et en Belgique, Emile van Hoorebeke déclare, page 102 : « Dans le courant de cette année, le gouvernement anglais a résolu de faire dans le système pénitentiaire, l’expérience d’une nouvelle amélioration qui paraît appelée à avoir les meilleurs résultats pour la moralisation de la classe la plus infortunée de la société. Il vient d’élever à Pentonville une prison qui a coûté 85,000 livres (2.125,000 fr.) ; cette prison est destinée à servir d’école de discipline aux condamnés avant leur déportation à Van Diemen. À l’avenir, au lieu d’expédier les condamnés comme autrefois, immédiatement après leur procès, et conséquemment sans qu’on ait pu améliorer leurs sentiments ni leurs habitudes, on se propose de les faire passer par un temps d’études et d’épreuves à Pentonville avant leur départ. Les condamnés de 18 à 35 ans et dont la peine n’excédera pas 15 ans de déportation, y seront admis. Le temps d’épreuves est limité à 18 mois.

De même que la prison de Parkhurst, dans l’île de Wight, pour les jeunes délinquants, celle de Pentonville, pour les adultes doit être considérée comme une académie de purification, et non comme un lieu de punition vengeresse. Le condamné, en entrant dans cet établissement est engagé à se corriger de ses vices, de ses mauvais penchants et à entrer dans une voie entièrement nouvelle. On l’informe qu’on lui procurera tous les moyens d’apprendre une profession qui lui permettra par la suite de gagner sa vie honorablement ; qu’à l’aide d’une instruction morale et religieuse, on lui donnera un guide pour l’avenir, et qu’au bout de dix-huit mois, lorsqu’on aura pu apprécier les effets de cette discipline sur son caractère, on l’enverra à Van Diemen, où, s’il se conduit bien, on lui remettra de suite un billet de permission, ce qui équivaut à une entière liberté, avec la certitude d’un large soutien, fruit de son industrie ; qui si au contraire, il se conduisait avec indifférence, on l’enverrait dans la même île, mais pour y subir de pénibles épreuves, ne lui donnant qu’une partie du produit de son propre travail, restreignant sa liberté personnelle, et que si enfin il se conduisait mal, on le transporterait à la Péninsule de Rasman, où il travaillerait à la chaîne, sans rétribution, privé de toute liberté, comme un abject esclave.

Tel est le tableau que l’on met sous les yeux du prisonnier le jour de son entrée à Pentonville, et qu’on ne lui laisse jamais perdre de vue, jusqu’au jour où il quitte la prison pour la déportation, époque à laquelle les directeurs, selon la conduite du prisonnier, constatée dans les registres, indiqueront dans laquelle de ces trois classes il doit être placé. »

Les prisons françaises et le modèle américain

Aux États-Unis, sur le plan de l’encellulement des détenus, deux écoles s’opposent : 1. le système auburnien (du nom de la prison d’Auburn, État de New-York, 1825) qui combine travail en commun et en silence pendant le jour avec solitude en cellule pendant la nuit ; 2. le système cellulaire pennsylvanien ou philadelphien (Pittsburgh, 1826 ; Philadelphie, 1829) qui prévoit l’isolement absolu de jour et de nuit avec travail dans la cellule. L’architecture de ces types de prisons est de forme panoramique, avec une tour centrale de surveillance et des cellules dotées de cours individuelles. Ce régime, solitary confinement, supposé favoriser l’amendement du condamné, est inspiré par les théologiens Quakers qui pensaient pouvoir imposer au détenu une introspection morale d’où jaillirait la rédemption, et, par là, la possibilité de s’amender.

Pour schématiser, résumer et qualifier ces deux conceptions de l’incarcération cellulaire, il y aurait d’un côté celle des Yankees de la Nouvelle-Angleterre, et de l’autre celle des Quakers pennsylvaniens. Dans son étude comparative des deux systèmes américains au regard du modèle français, Catherine Dhaussy introduit cette composante religieuse : « catholiques auburniens versus protestants pro-Philadelphie. On pourrait y voir la raison pour laquelle la France, pays catholique, a préféré le système d’Auburn à celui de Philadelphie. »

[Catherine Dhaussy, Utopie et démocratie humanitaire aux États-Unis et en France entre 1830 et 1848. Comparaison et étude d’interactions, thèse de doctorat, université Paris 13-Paris Nord, octobre 2003, p.640-653, consultable en ligne ici ]

L’historien pénitentiaire Christian Carlier évoque quant à lui ce « choc frontal entre deux modèles (…) Chaque modèle va cristalliser les antagonismes, sinon les haines, entre un camp de partisans et un autre. Alors que les différences entre les modèles sont dérisoires et les résultats identiques : ceux escomptés, de l’éradication des trois fléaux pénitentiaires (épidémie, homosexualité, récidive) par le silence ou les murs ; ceux, effectifs, de la souffrance ajoutée à l’absence de liberté ».

[Christian Carlier, Histoire des prisons et de l’administration pénitentiaire française de l’Ancien Régime à nos jours, consultable en ligne sur le site Criminocorpus, ici ]

En 1836, Adrien de Gasparin, ministre de l’Intérieur, publie une circulaire dans laquelle il préconise l’adoption du régime cellulaire pour les prisons départementales. Cette circulaire est contemporaine de l’ouverture de la Petite-Roquette, « prison des Philanthropes », construite par l’architecte Hyppolite Lebas et destinée aux mineurs, que Christian Carlier qualifie de « prison de l’horreur, des suicides multipliés et de la “ folie pénitentiaire ” ». Il s’agit de la première prison de type cellulaire construite en France, fonctionnant tout d’abord sous le régime d’Auburn, puis, à partir de 1838, selon le système de Philadelphie.

La circulaire du 17 août 1853 du ministre de l’Intérieur, F. de Persigny, marque l’arrêt provisoire de l’expérience cellulaire pour les prisons départementales et le retour aux quartiers séparés.

La prison de Pentonville aujourd’hui, en photos :

Pour qui veut approfondir la question de la détention cellulaire, je recommande la lecture du Manuel de référence – L’ISOLEMENT CELLULAIRE de Sharon Shalev (ISBN 978-0-85328-314-0 – Octobre 2008). Consultable en ligne : ici.